Как тогда было принято, прежде, чем приступить к изготовлению самолета, построили его безмоторный аналог. Планеру дали обозначение Э-153. Для взлета за самолетом-буксировщиком использовалась отделяемая тележка, посадка должна была осуществляться на прикрепленную под фюзеляжем лыжу.

Испытывать Э-153 поручили М.Л.Галлаю, имевшему опыт полетов на "бесхвостке" Me-163. Но в воздухе машина так и не побывала: в июле 1948 г., когда все было готово к первому полету, из Министерства авиационной промышленности, проводившего тогда сокращение экспериментальных тем, пришел приказ прекратить работы по истребителю. Вскоре изменилась и направленность деятельности ОКБ Антонова: там сконцентрировались на создании военно-транспортных и пассажирских самолетов. [37]

В 1949 г. на подмосковном Опытном заводе № 1, где находились вывезенные из Германии после войны авиационные специалисты, началось проектирование сверхзвукового перехватчика схемы "бесхвостка" с треугольным крылом малого удлинения. Инициатором этого замысла был бывший конструктор фирмы Хейнкель Зигфрид Гюнтер. За основу самолета, получившего обозначение "486", взяли экспериментальный ракетный самолет "346" со стреловидным крылом и обычным хвостовым оперением, построенный в 1946 г. в Германии и позднее испытывавшийся в СССР.

Так же, как "346", "486" должен был быть снабжен многокамерным ЖРД. Крыло имело стреловидность по передней кромке 60°, на задней кромке находились закрылки и элевоны. Взлет предполагалось осуществлять с отделяемой тележки, посадку — на лыжу.

Для проведения предварительных испытаний и снятия летных характеристик на скорости до 500 км/ч в 1950 г. на заводе построили деревянный планер "466", повторявший по схеме самолет "486". Начались его продувки в аэродинамической трубе ЦАГИ.

Однако к тому времени стало очевидно, что применение ЖРД на боевых самолетах нецелесообразно, так как продолжительность полета слишком мала. Поэтому летом 1951 г. МАП распорядилось прекратить финансирование проекта. [38]

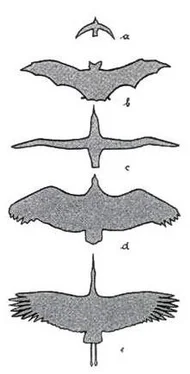

Картина развития реактивных "бесхвосток" с треугольным крылом в 50-е и начале 60-х годов была бы неполной без упоминания об опытах применении этой схемы на самолетах вертикального взлета и посадки (СВВП). Создателей первых СВВП привлекала компактность и меньший вес конструкции самолета без горизонтального оперения.

Известны четыре экспериментальные вертикально-взлетающие "бесхвостки". Это — американские Конвэр XFY-1 (1954 г.) и Райан Х-13 (1955 г.), английский Шорт S.C.1 (1957 г.) и французский Дассо "Бальзак" (1962 г.), представляющий собой модификацию истребителя "Мираж"III. Турбовинтовой XFY-1 и турбореактивный Х-13 были спроектированы для взлета и посадки с вертикальным положением фюзеляжа; английский и французский СВВП имели в фюзеляже специальные взлетные двигатели, направленные соплами вниз, и могли подниматься вверх из обычной горизонтальной позиции.

Все указанные машины в процессе испытаний доказали способность вертикально подниматься в воздух и опускаться на землю. Тем не менее, ни один из них не стал образцом для серийной машины. Идея стартующего в вертикальном положении самолета оказалась неприемлемой из-за отсутствия у летчика обзора вниз при взлете и посадке, а основным камнем преткновения на начальном этапе развития СВВП с подъемными двигателями была ненадежность техники обеспечения устойчивости и управляемости во время перехода от горизонтального к вертикальному полету. Так, катастрофа "Бальзака" в 1965 г. произошла из-за потери поперечной устойчивости во время посадки.

В целом же, 50-е годы можно назвать "золотым веком" бесхвостых самолетов. Из восемнадцати типов зарубежных сверзвуковых самолетов, строившихся серийно в то время, семь имело схему "бесхвостка". В основном, это были истребители. Их общий выпуск составил около 2500 экземпляров. Большинство этих машин характеризовалось вполне нормальной устойчивостью и управляемостью, они были более технологичны в производстве, чем самолеты обычной схемы. Как отмечалось, на "бесхвостках" установили целый ряд мировых рекордов скорости, высоты и скороподъемности.

Несмотря на это, в 60-е годы интерес к военным самолетам бесхвостой схемы резко упал. Это объясняется, прежде всего, возросшим вниманием к характеристикам маневренности. В 50-е и начале 60-х годов основными требованиями, предъявляемыми к истребителю, были большая высота и скорость полета. Применение схемы "бесхвостка" вполне отвечало этим условиям. Однако опыт применения авиации в военных конфликтах 60-х годов показал, что маневренность самолета по-прежнему играет чрезвычайно важную роль в воздушных боях. А по этому показателю "бесхвостка" проигрывала "нормальному" самолету: при резком отклонении элевонов вверх подъемная сила крыла в первый момент падала, вместо того, чтобы сразу начать набор высоты, машина "проваливалась" и только потом начинала "идти за ручкой". Хуже были и разгонные характеристики бесхвостого истребителя — сказывалась большая площадь крыла.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)