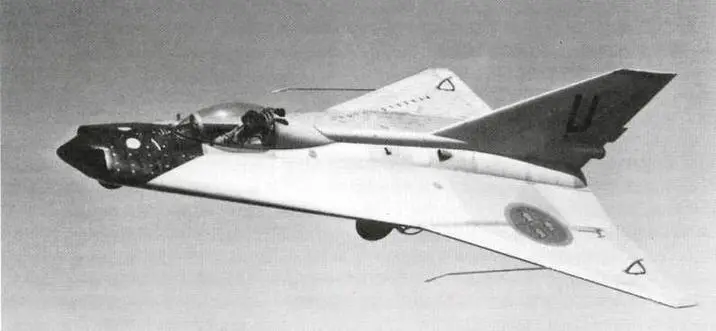

Так же, как В-58, "Мираж" IV обладал весьма ограниченными радиусом действия и величиной бомбовой нагрузки, что снижало его ценность в роли стратегического бомбардировщика. В случае сверхзвукового броска к цели и возврата на базу на дозвуковой скорости максимально возможное удаление от места старта составляло всего 1240 км. Из этого следовало, что, к примеру, вторгнуться на территорию СССР самолет мог только в случае дозаправки в воздухе, а чтобы долететь до Москвы, потребовалось бы дважды прибегнуть к помощи топливозаправщика.

Главным достоинством французского сверхзвукового бомбардировщика была его сравнительно невысокая стоимость: на деньги, затраченные на один "Хастлер", можно было построить три "Миража" IV. Для не такой богатой как США Франции это имело большое значение. Кроме того, благодаря меньшей, чем у В-58, нагрузке на крыло самолет обладал лучшими взлетно-посадочными характеристиками. Поэтому число аварий за время эксплуатации было невелико.

"Миражи"IIIА, С, "Бальзак" и их "большой брат" "Мираж" IV представлены в экспозиции Музея авиации и космонавтики в Бурже. "Мираж"IIIС можно увидеть также в Музее ВВС, расположенном в швейцарском городе Дубендорф.

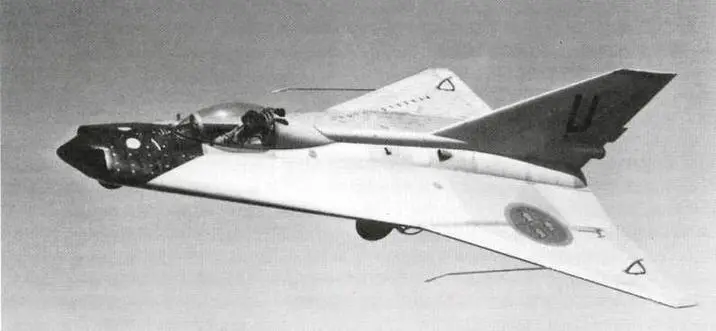

Еще одной европейской страной, где освоили выпуск сверхзвуковых самолетов-"бесхвосток", была Швеция. Это нейтральное государство стремилось самостоятельно развивать военную авиацию. После второй мировой войны шведским конструкторам удалось создать ряд истребителей, полностью оригинальных по конструкции и вполне отвечающих требованиям времени в техническом отношении. Одним из таких самолетов был J-35 "Дракен" ("Дракон").

Начало работ по этому самолету приходится на конец 40-х годов, когда авиастроительная фирма Свенска Аэроплан (SAAB) получила задание на истребитель, способный осуществлять перехват бомбардировщиков, летящих с околозвуковой скоростью. Понятно, что для этого он должен обладать возможностью полета с М>1. Задача усложнялась тем, что военные хотели эксплуатировать самолет со сравнительно небольших аэродромов. Следовательно, наряду с большой скороподъемностью и сверхзвуковой скоростью он должен был иметь взлетно-посадочные характеристики, как у дозвуковых машин.

Чтобы выполнить эти противоречивые условия, требовалось спроектировать легкий по конструкции аппарат с очень малым волновым сопротивлением и со сравнительно небольшой нагрузкой на крыло. Главные конструкторы фирмы SAAB Ларе Бризинг и Эрик Братт пришли к заключению, что наилучшие результаты даст применение схемы "бесхвостка" с тонким треугольным крылом малого удлинения.

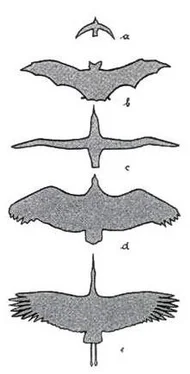

До сих пор мы рассматривали дельтавидные самолеты с прямолинейной передней кромкой крыла. Шведские авиаконструкторы решили установить на истребителе крыло переменной стреловидности. У основания оно имело угол наклона около 80°, а примерно на полуразмахе стреловидность уменьшалась до 57°. Таким образом, крыло состояло как бы из двух треугольников, вписанных один в другой. Такая форма получила название "двойная дельта".

SAAB-210 — первый реактивный самолет с крылом типа "двойная дельта".

Крыло с изломом по передней кромке имеет ряд преимуществ перед обычным треугольным. Одни из них — большая подъемная сила частично "спрямленных" концов крыла на посадке, возможность увеличения высоты корневого сечения за счет удлиненной хорды — достаточно очевидны. Другие, например меньшее перемещение точки приложения подъемной силы при переходе на сверхзвук, стали известны позднее. Суть вышеупомянутого явления заключается в следующем: на дозвуковой скорости главным источником подъемной силы служат внешние части крыла, а при переходе через "звуковой барьер" характер обтекания меняется так, что вытянутая вперед корневая часть начинает активно генерировать направленную вверх силу, удерживая тем самым аэродинамический фокус от сдвига назад. Выяснилось также, что сходящие с основания крыла вихри улучшают боковую устойчивость самолета. Недостаток же крыла типа "двойная дельта" по сравнению с треугольным один: оно сложнее в производстве.

Надо сказать, что специалисты фирмы SAAB были не первыми, кто решил применить на летательном аппарате крыло переменной стреловидности. В 1940 г. в Японии Х.Кимура построил и испытал бесхвостый планер KU-3 с крылом, стреловидность которого резко менялась по размаху. [31]Чуть дальше я расскажу о работах Б.И.Черановского по "бесхвосткам" с треугольным крылом переменной стреловидности. Заслуга шведских конструкторов состоит в том, что они первыми довели идею до стадии самолета, причем не экспериментального, а серийного.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)