В 1953 г. фирма Дуглас, наконец, получила обещанный двигатель J-40. На форсаже он мог развивать тягу 5260 кгс. Его установили на одном из двух опытных XF4D-1. Для устранения вибраций руля направления его сделали двухсекционным, причем одну из секций снабдили демпфером колебаний.

3 октября 1953 г. летчик-испытатель ВМС капитан Джеймс Вердин установил на оборудованном J-40 "Скайрее" абсолютный мировой рекорд скорости для самолета с турбореактивным двигателем. На трехкилометровой дистанции самолет развил 1212 км/ч (прежний рекорд принадлежал английскому истребителю Супермарин "Свифт" и равнялся 1176 км/ч). Через две недели Р.Ран на той же машине добился рекорда скорости на стокилометровом маршруте — 1171 км/ч. Дуглас F4D-1 и истребитель Норт Америкен F-100 были отмечены правительством США как лучшие самолеты 1953 г.

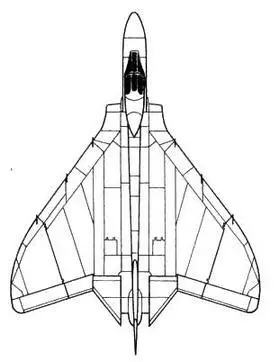

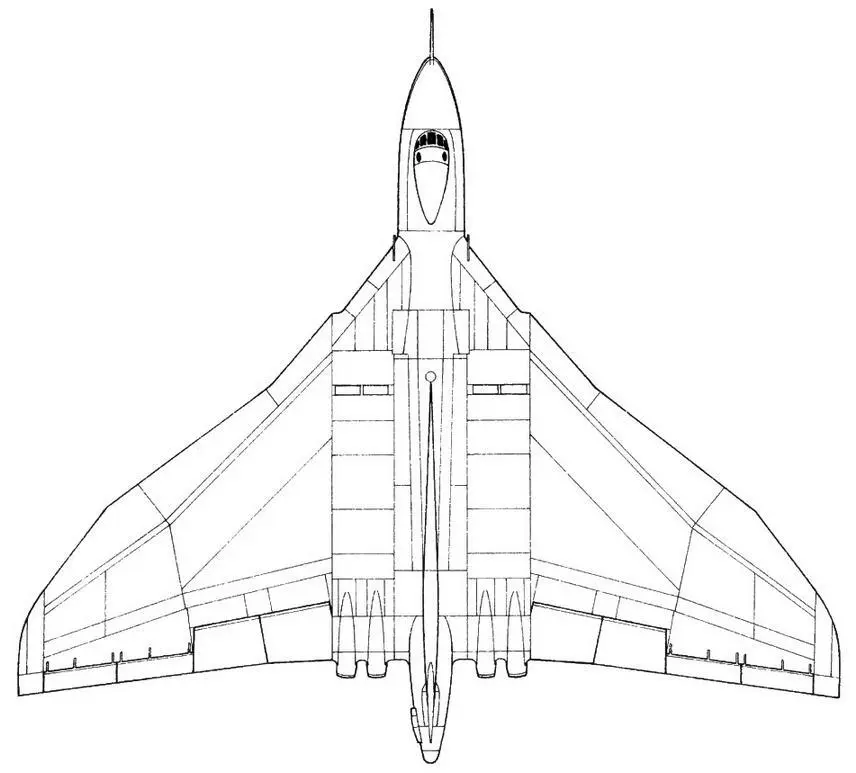

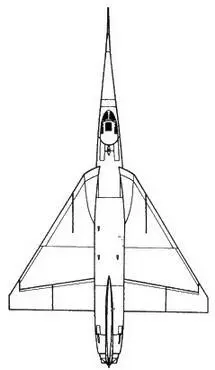

В 1954 г. гпосле испытаний XF4D-1 на авианосце "Корал Си", начался серийный выпуск самолетов "Скайрэй". Это был первый в мире серийный истребитель с крылом малого удлинения. Двигатель J-40 проявил себя ненадежным, и серийные машины снабжались ТРД Пратт-Уитни J-57 с тягой 6600 кгс на форсаже. Вооружение самолета состояло из четырех 20-мм пушек и подвешиваемых под крылом реактивных снарядов. Взлетный вес F4D-1 составлял около 10 тонн.

Производство "Скайрэя" продолжалось до 1959 г. За это время было построено 419 самолетов, они находились на вооружении до 1965 г. В 1964 г., в связи с появлением истребителя F-4 "Фантом", F4D-1 во избежание путаницы переименовали в F-6A. В наши дни "Скайрэй" можно увидеть только в музеях: музее военно-морской авиации в Пенсаколе и музее корпуса морской пехоты США в Куантико.

Благодаря относительно небольшой нагрузке на крыло самолет обладал хорошей вертикальной скоростью. 22 мая 1958 г. на нем было установлено сразу пять рекордов скороподъемности, при этом 15-километровой высоты "Скайрэй" достиг всего за две с половиной минуты.

Невысокая нагрузка на крыло упрощала взлет и посадку, и, в отличие от "Катлэсса", летные происшествия с F4D-1 случались редко. Летчики любили этот самолет и за надежность и легкость в управлении дали ему прозвище "Форд". После снятия с вооружения "Скайрэй" еще около десяти лет находился в резерве авиации флота, использовался для подготовки пилотов. [22]

Слабым местом самолета была его горизонтальная скорость: около 1000 км/ч. Между тем "сухопутная" истребительная авиация к 60-м годам уже перешла на сверхзвуковую технику.

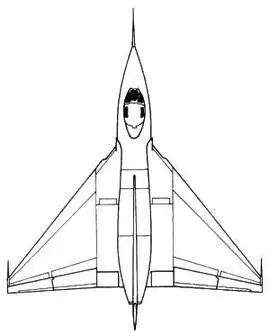

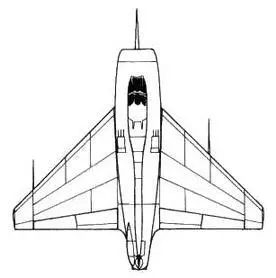

В середине 50-х годов инженеры "Дугласа" попытались создать сверхзвуковой вариант "Скайрэя". Первоначально он назывался F4D-2, затем, когда объем планируемых изменений в конструкции возрос, самолету дали новое обозначение — F5D-1 "Скайлансер" ("Небесный улан").

F5D-1 впервые был испытан в полете 21 апреля 1956 г. От F4D-1 он отличался более тонким крылом, удлиненной носовой частью фюзеляжа, измененной формой воздухозаборников и новым вариантом двигателя J-57 с большей тягой. Максимальная скорость полета "Скайлансера" на высоте 10 км была около 1500 км/ч, у земли — 1206 км/ч.

В серию самолет не пошел, не выдержав конкуренции с "двухмаховыми" истребителями. Дело ограничилось постройкой четырех опытных экземпляров, которые позднее использовались в исследовательских программах НАКА. На одном из них летал знаменитый астронавт Нейл Армстронг, самолет в этом случае выполнял роль прототипа крылатой спасательной капсулы космического аппарата. Сейчас этот самолет выставлен в музее Армстронга в Вапаконете.

Перенесемся теперь в Западную Европу. В 50-е годы там тоже появилось немало реактивных "бесхвосток" с треугольным крылом.

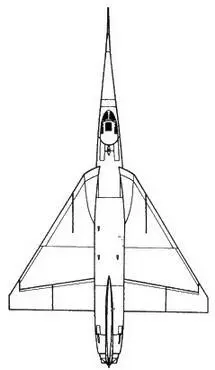

В Англии пионером в деле создания таких самолетов стала фирма Авро, выпустившая первый в мире серийный бомбардировщик-"бесхвостку" с дельта-крылом — "Вулкан".

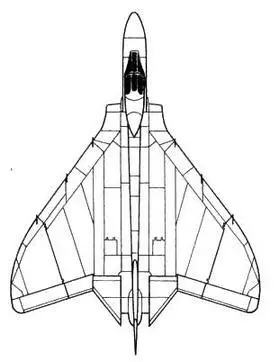

F4D-1

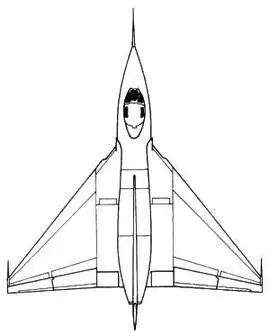

Авро-707

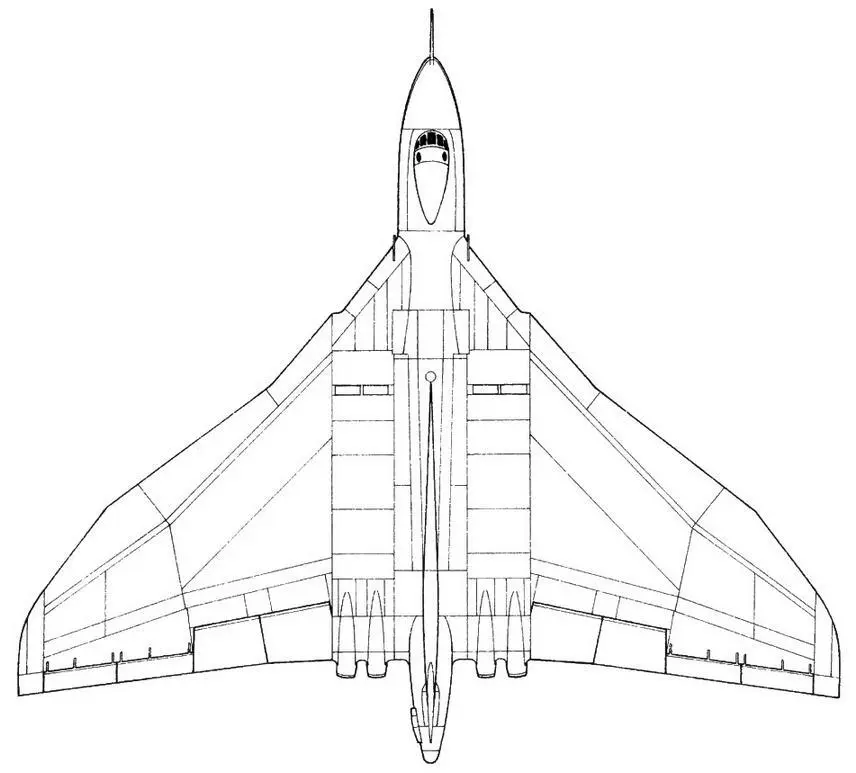

"Вулкан" В.2

Р.111А

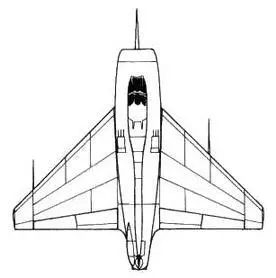

FD.2

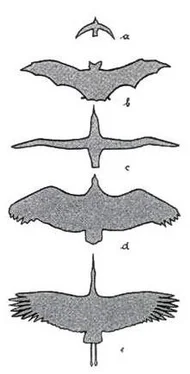

"Вулкан" занимает особое место в истории самолетостроения. Если в Германии и США основной областью применения схемы "бесхвостка" с треугольным крылом малого удлинения считали сверхзвуковые летательные аппараты (в первую очередь — истребители), то специалисты фирмы Авро решили воплотить эту компоновку в конструкции тяжелого дозвукового самолета. О том, как происходил выбор аэродинамической схемы "Вулкана", рассказывает главный конструктор фирмы С.Дэвис:

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)