Несмотря на то, что главную роль в воспитании ребенка всегда играла женщина, именно мужчина заставил мир по-новому взглянуть на то, что происходит в головах у детей. Новое, более важное место в обществе отвел детям Зигмунд Фрейд, создавший теории о роли подсознания и особо подчеркивавший, как подавление детских переживаний приводит к неврозам у взрослых. Если Фрейд был прав, то в маленьких головках этих кажущихся наивными существ должно происходить очень многое. По мере того как ученые стали уделять больше внимания тому, что именно дети делают и о чем, по всей вероятности, думают, лингвисты заинтересовались тем, как нынешние дети осваивают языки. Основное внимание лингвистов привлекли история развития мировых языков и расшифровка надписей на дощечках древних египтян, шумеров и индейцев-майя с целью раскрытия тайн погибших цивилизаций. Уделяя больше внимания существующим ныне языкам и их освоению, ученые стали сознавать загадочность осваивания детьми новых слов и затем соединения их друг с другом согласно не очень понятным, но определенным грамматическим законам. В этом заключалась действительно глубокая тайна.

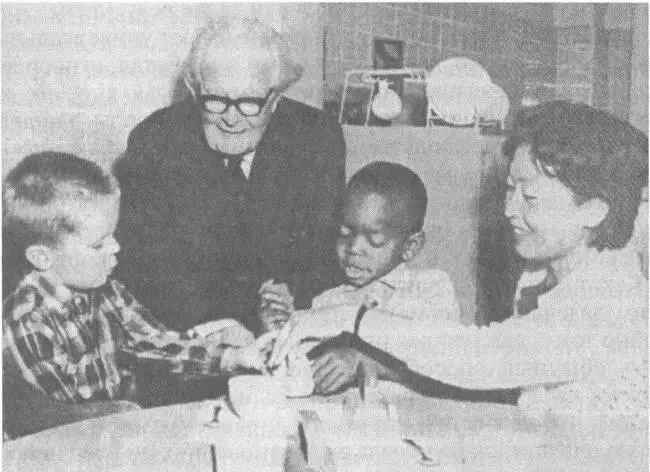

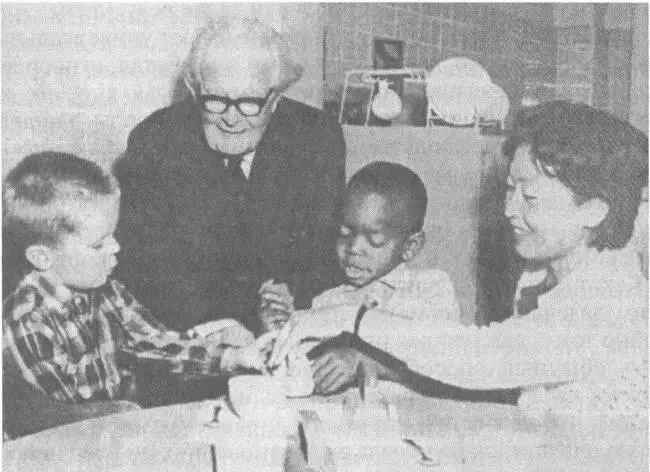

Основы психолингвистики заложил в 1920-е годы швейцарский психолог Жан Пиаже. Он разработал теорию когнитивного развития (о том, как человек перерабатывает информацию, воспринимаемую его органами чувств). Он установил, что такое развитие происходит последовательными стадиями, определяемыми генетическими особенностями человека. Пиаже не только считал, что способ овладения языком является врожденным, но и что каждый новый шаг происходит на каждом этапе взросления ребенка в строго определенном порядке. Прожив достаточно долгую жизнь — он родился в 1896 г., а умер в 1980, Пиаже успел застать время, когда его теории подвергались критике с самых разных сторон. Но даже те, кто не во всем признал его правоту, были многим ему обязаны — в первую очередь из-за его способа получения информации, на основе которой он строил свои теории. Пиаже посвящал разговорам с детьми больше времени, чем кто-либо до него. Значительную часть своей жизни он просидел на полу, играя с детьми, задавая им разные вопросы и предлагая решать задачки. Этот подход к накоплению фактических или кажущихся таковыми данных о том, как дети мыслят и учатся чему-нибудь, стал и остается по сей день одним из основных методов изучения процесса познания.

Швейцарский психолог-эволюционист Жан Пиаже совершил в 1920-е годы революцию в изучении развития ребенка и овладения им языком. Он применил совершенно новый интерактивный метод — он наблюдал за детьми, тестировал их, а кроме того, часто играл с отдельно взятыми детьми в последовательные возрастные стадии их развития. Его методы заложили фундамент для современных исследований в области когнитивного развития. (Из материалов Wayne Behling, Ypsilanti Press, Michigan.)

Однако по мере увеличения числа психологов и лингвистов, изучающих детей именно таким образом, стало появляться все больше свидетельств, противоречащих многим теоретическим выводам Пиаже. В частности, это относится к строгой связи развития ребенка с его возрастом. Отсюда, по всей видимости, следовало, что решение некоторых задач, требующих логического мышления, выходящего за рамки развития семилетних детей, почти не составляло труда для 13-летних. Как отметил Мортон Хант в своей ставшей очень популярной книге 1982 г. «Внутренняя Вселенная» [1], исследователи, повторявшие эксперименты Пиаже, не всегда получали те же результаты. «Это может означать, что открытия Пиаже не имеют универсального характера. Возможно, дети, с которыми он работал, относились к особой, привилегированной категории; возможно, то, как Пиаже и его сотрудники ставили детям свои вопросы, заставляло их рассуждать не свойственным детям образом. А возможно, Пиаже, склонный уделять очень большое внимание логике, несколько переоценивал ответы детей». По мнению многих психологов, люди в повседневной жизни редко пользуются формальной логикой, а прибегают к ней по мере необходимости. Как предполагал Хант, особое пристрастие Пиаже к логическим задачам легко могло приводить к ложным выводам: подобно тому, как, увидев пловца, вы не подумаете, что плавание — обычный способ существования человека. Есть еще проблема качественных различий. Если парнишка плещется в бассейне, это не значит, что он обязательно намерен завоевать золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем.

Читать дальше

![Джон Ширли - Черные крылья Ктулху • 2 [Восемнадцать историй из вселенной Лавкрафта] [сборник]](/books/395725/dzhon-shirli-chernye-krylya-ktulhu-2-vosemnadcat-thumb.webp)