Напротив, животные, благополучно существующие в широком диапазоне температур среды, то есть имеющие большой по разнообразию показателей температурный оптимум, называются эвритермными видами. Они обычно не погибают, даже если им приходится некоторое время существовать в условиях, выходящих за пределы температурного оптимума.

В океане обитает относительно больше стенотермных организмов, чем на суше. Среди стенотермных видов выделяются холодолюбивые, или олиготермные, как, например, белый медведь и мускусный бык; теплолюбивые, или политермные (жирафы, человекообразные обезьяны, термиты и др.), и животные, требующие для своего существования умеренной, но постоянной температуры среды. Таких в общем немного.

Эвритермные виды в наибольшей степени характерны для умеренных широт, где хорошо выражена сезонная контрастность условий жизни. Эвритермным организмам свойственно широкое распространение. Например, видовой ареал (область географического распространения) серой жабы (Bufo bufo) простирается от северной Африки на юге до Швеции на севере, где это земноводное встречается даже севернее Стокгольма. А на Североамериканском континенте другой вид жабы (Bufo terrestris) встречается на пространстве от Флориды до Гудзонова залива. Не менее обширный ареал имеют волк, ласка, горностай и многие другие млекопитающие и птицы, живущие как в тундрах, так и в степях и жарких пустынях.

Если в какой-либо природной зоне возникает изолированный участок с особым климатическим режимом, напоминающим условия другой зоны (например, с более теплым микроклиматом), то такое место могут заселить животные, не свойственные этой зоне. Так возникают «форпосты» южной фауны, выдвинутые на север и напоминающие «острова» из южных видов, температурный оптимум которых не соответствует природной зоне. Такой «остров» теплолюбивой фауны обнаружен в ФРГ, в окрестностях Фрейбурга, в юго-западном углу Шварцвальда. В Польше подобный же «остров» есть в окрестностях Кжижановиц, в долине Ниды.

Биологическое действие высоких и низких температур различно. При температуре около 55 °C свертываются белки в протоплазме клеток и большинство животных погибает. Низкие температуры не вызывают свертывания белков, поэтому многие животные приспособились к перенесению низких температур, впадая в спячку или в глубокое анабиотическое состояние [3] Анабиоз — приостановка жизнедеятельности организма при неблагоприятных условиях с исследующим восстановлением нормальных функции. — Прим. ред.

, после которого при наступлении благоприятных условий способны вновь возвращаться к активной жизни.

Реакция на температуру существенно различается у так называемых холоднокровных и теплокровных животных.

Холоднокровные животные.К числу холоднокровных, или, как говорят ученые, пойкилотермных [4] Пойкилотермные — животные, не имеющие постоянной температуры тела ( poikilos — с греч. «разнообразный», «пестрый», therme — «жар»).

, относится подавляющее число видов животных: все беспозвоночные и низшие позвоночные животные до пресмыкающихся включительно. Температура тела холоднокровных животных близка или равна температуре окружающей среды и изменяется вслед за изменениями последней. Происходит похолодание — и тело холоднокровного животного становится холоднее, При потеплении температура тела повышается. В пустынях отмечены максимальные температуры тела, близкие к 50 °C, у молодых богомолов (род Mantis ) и кузнечиков, передвигавшихся по песку, температура которого достигала 50,8 °C.

У насекомых, зимующих в условиях умеренного климата (например, в Польше или вообще в Средней и Восточной Европе), температура тела (или куколок и яиц) близка к 0°.

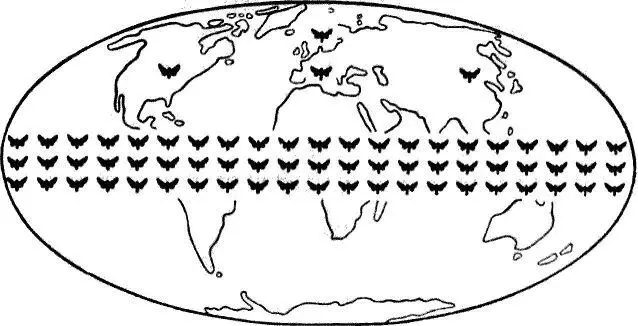

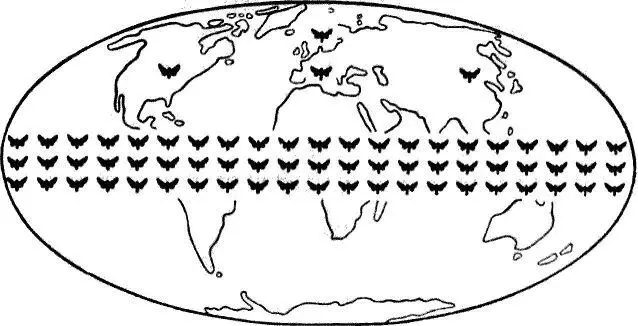

Большинство холоднокровных животных предпочитает теплый климат, и больше всего их обитает в тропиках. Если условно разделить землю на холодный пояс, умеренный и жаркий, то число видов членистоногих соответственно соотносилось бы в них, как 1:4:18.

У холодолюбивых и теплолюбивых видов бабочек из семейства Syntomidae в этих поясах еще более выразительные соотношения — 1:3:63. Эта закономерность свойственна также скорпионам, паукам, многоножкам и даже пресмыкающимся. Так, в Польше на территории в 312 тысяч квадратных километров обитает восемь видов пресмыкающихся, а на острове Ява с площадью всего около 132 тысяч квадратных километров их известно 122 вида.

Читать дальше

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/336898/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye-thumb.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/438766/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot-thumb.webp)