Другой пример представляют мелкие млекопитающие: полевки, мыши, землеройки, большую часть времени проводящие в специфическом микроклимате нор, более или менее стабильном и нередко более мягком, чем климат окружающей местности. Активные зимой под слоем снега, они находятся в условиях, существенно отличающихся от тех, которые царят над заснеженной равниной, поскольку снег оказывает большой теплоизоляционный эффект. И центре Аляски было исследовано распределение температуры на разных высотах и под снегом. Снежный покров при этом был относительно тонок — 60 сантиметров. Стояли сильные морозы. Термометр показывал —50 °C, а под слоем снега на поверхности почвы мороз не достигал и —7 °C. И в этих условиях серые полевки (род Mucrotus) вели активную жизнь и свободно передвигались в своих подснежных ходах, хотя их меховая шубка тонка, а ступни на лапах вообще не покрыты шерстью. В то же самое время олени карибу с огромным трудом переживали эти тяжелые холода. Таким образом, можно сказать, что эти два вида млекопитающих, находясь в одной и той же географической точке, существовали в совершенно различных климатических условиях, словно бы их места обитания разделены между собой десятками или сотнями миль.

Лабораторные опыты также подтверждают закономерность, отмеченную К. Бергманом. Белые мыши, содержавшиеся с самого раннего возраста при пониженной температуре, равной лишь +6 °C, вырастали значительно крупнее тех, которые в тот же период времени находились в условиях средней нормальной температуры среды, равной +26 °C. Такой же опыт с не меньшим успехом был проведен и на цыплятах. И с тех пор метод «холодного воспитания» цыплят стал широко применяться в птицеводстве для увеличения промышленного выхода мясной продукции.

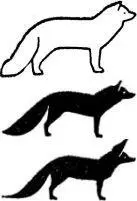

Закон Аллена.Для животных — обитателей холодных областей Земли целесообразно сокращение поверхности тела относительно его массы. Это достигается двояко: путем увеличения общих размеров тела и уменьшением величины всех выдающихся органов и частей тела: ушей, морды, ног, хвоста. Полярные животные имеют более короткие уши, хвосты, морды, чем животные, населяющие районы с умеренным и особенно жарким климатом. Даже лапы и шеи короче и тоньше у животных-полярников. Это явление получило название закона Аллена.

Наиболее распространенный пример закона Аллена — это сравнение полярного песца (Alopex lagopus) с короткими ушами и мордой, низкорослого, с небольшим хвостом и нашей рыжей лисицы (Vulpes vulpes), более высокой и изящной. Точно так же у зайца-беляка (Lepus timidus), живущего на севере, уши короче, чем у зайца-русака (Lepus europaeus) , распространенного южнее. Стоит сравнить северного оленя с благородным, чтобы убедиться, что уши у первого короче и он более коротконог.

Правило Аллена подтверждается и в лаборатории, где у мышей, содержавшихся в условиях холода, уши и ступни оказались короче, а у выращенных при повышенной температуре — длиннее нормальных. Длина ног у цыплят в опыте также оказалась зависимой от температуры среды.

Из закона Аллена логически вытекает вывод о том, что животное с особенно большой относительной поверхностью тела должно обитать только в низких широтах, в тропиках и субтропиках. Длинноухие лисицы фенеки живут в условиях жаркого климата. В саваннах Африки обитают длинноногий жираф, не менее известный своей непомерно длинной шеей, и маленькая грациозная антилопа геренук (Lithocranium walleri).

Эта же закономерность хорошо заметна на примере летучих мышей. Летучие собаки, или летучие лисы, относящиеся к подотряду крупных плодоядных летучих мышей (Megachiroptera), имеют огромную поверхность крыльев, и распространены они только в тропической зоне. Подотряд менее крупных плодоядных летучих мышей, Microchiroptera, состоит из 16 семейств. Представители 13 семейств обитают в тропической и субтропической зонах, и лишь летучие мыши из трех оставшихся семейств смогли расселиться вплоть до умеренных широт. В Средней Европе наиболее обычны подковоносы (Rhinolophidae) и кожанки (Vespertilionidae).

Правило минимума.В пятидесятых годах прошлого века немецкий химик Юстус Либиг заинтересовался жизнью растений, удобрениями и заложил основы науки агрохимии. Тогда же он сформулировал правило, согласно которому фактором, ограничивающим развитие растения, оказывается элемент, находящийся в минимуме, то есть тот, которого растению может не хватать. Например, если растению дать необходимое для его жизни и даже большее количество азота, фосфора, железа и всех прочих нужных элементов, но при этом одного элемента, калия, дать меньше потребной нормы, то растеньице вырастет чахлым и низкорослым. Рост его будет ограничен недостатком калия.

Читать дальше

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/336898/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye-thumb.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/438766/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot-thumb.webp)