Стремление — и умение — прочитать скрытое кляксой или «прочитать» саму кляксу, понять, знаком каких событий и обстоятельств она является, обязывает к выбору в ситуации, как сказали бы психологи, предвосхищаемого будущего. Будучи своего рода информационным шумом, кляксы, как и любые помехи в тексте, предполагают понимание или (что в системном отношении одно и то же) «реализацию» самого текста в ориентации на структуру внешней информации — опору на контекст и априорные предпосылки. Психологическая и социальная природа такого понимания выражается как предпонимание , возвращение к исходной для него сфере эмоций и, в свою очередь, мультиреференциальность любого текста, открытого потенциальным смыслам и множественности их экспликаций. Можно сказать, что герменевтика в этом случае дополнительна к антропологии и, более того — предопределяется ею.

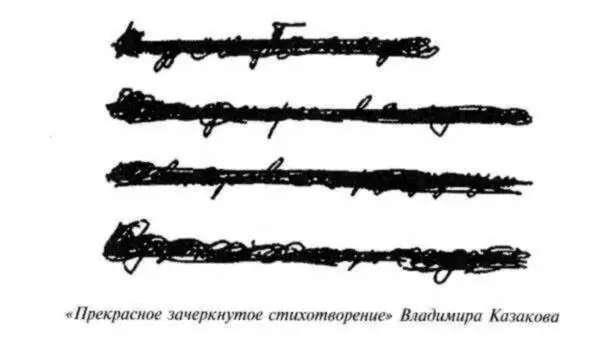

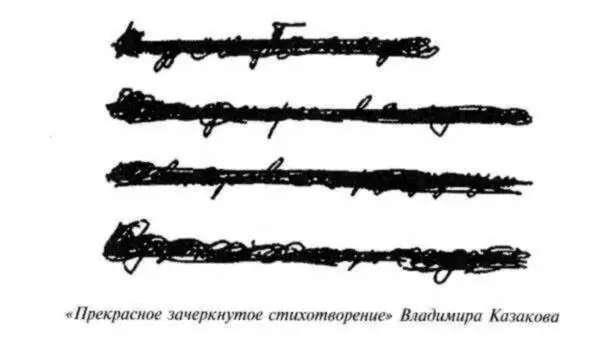

Показательно, что в современной литературе опыты целенаправленной «антропологизации» художественного текста не миновали использования чернильных пятен как медиального замещения, осложнения или отмены буквенного знака. Эксперименты такого рода традиционно связываются с поэтикой европейского сюрреализма. Таково, в частности, стихотворение словацкого «надреалиста» Рудольфа Фабри «Врата глубокой женственности» из сборника «Отрубленные руки» (1935), представляющее собою кляксу, под которой отчетливо прочитывается только имя обращающегося к кому-то поэта: «Ваш Рудольф» [395]. В истории отечественной поэзии схожими приемами пользуется Сергей Сигей, включающий в свои тексты «волнистые линии, зачеркивания, кляксы („Поэцерт для пера с пальцэрстнем“), рисунки простейших форм типа лодки, „солнышка“ и прочие загогулины», с тем, чтобы вывести стихи «из сферы не только типографии, но и машинописи» [396]. Каллиграфическое совмещение образно-визуального и буквенного ряда, с одной стороны, придает в этих случаях литературному тексту характер «гибридного» или «креолизованного» текста [397], а с другой — может быть соотнесено с тем, что называется визуальной метафорой, требующей инерциальной задержки на зрительном образе и необходимости его семантического «декодирования» [398]. Пример того же порядка — «Прекрасное зачеркнутое стихотворение» Владимира Казакова: четыре вымаранных стихотворных строки, возвращающие словам и буквам, по суждению Игоря Лощилова, «нерасчленимость чернильного пятна» и, как я полагаю, интенциональность речевого высказывания, — не смысл, но стоящие за ним намерение и жест [399].

Вышеописанные поэтические приемы позволяют судить о возможностях и ограничениях восприятия литературного текста, как и текста вообще, в плане его способности представлять или имитировать речевые акты. Ричард Оманн видел в этой способности, как известно, определение самой литературы [400]. В историко-культурной и медиальной ретроспективе «чтение вслух» не случайно рисуется первичным к навыкам «чтения про себя»: литературная традиция конститутивно складывается из навыков устной коммуникации — повторения услышанного и повторения вслух написанного [401]. Между тем фактом остается и то, что восприятие визуально-образных (например, математических и геометрических) проекций участия устной речи в принципе не требует. Методологически важными в этой связи представляются работы, посвященные, с одной стороны, когнитивным эффектам метафорического моделирования [402], а с другой — описывающие метафоры как разноуровневые элементы косвенной номинации, не ограниченные единицами лексического уровня [403]. Вольные или невольные помарки в тексте могут быть поняты при таком подходе как семиотические прецеденты потенциальной метафоризации , способные служить упорядочиванию информации в ее содержательном и репрезентативном модусах (knowledge representation) [404]. Во всяком случае, испорченный текст не исключает текста о самой его порче.

Филологические наблюдения — в отличие от наблюдений и выводов в точных и естественных науках — в лучшем случае могут считаться достаточными, чтобы создать, скорректировать или поддерживать уже имеющиеся представления об умозрительной очевидности тех или иных обстоятельств, открывающихся за цитируемыми текстами. Излишне говорить, что в данном случае я руководствовался тем опытом культурной ориентации, который доступен мне как читателю и филологу. В широком смысле это — лингвистические данные, призванные продемонстрировать порядок, а еще точнее, порядки значений, которые исторически связываются с «историями про кляксы». Уже по одному гуманитарному происхождению и предназначению такая демонстрация может считаться доказательной лишь условно. Технически работа филолога наследует навыкам, выработанным в классической и позднеантичной школьной риторике, обязывавшей к последовательному развитию заданной темы. Правила такого изложения, называвшегося «хрией» (от греч. χpεία — пригодность), широко варьировались по количеству приемов риторической аргументации и их соподчинению (так, например, в структуре классической, или «строгой», хрии выделяли последовательность вступления, разъяснения, «причины» — обоснования темы, довода от обратного, сравнения, примера, свидетельства и заключения; в «смешанной» хрии порядок риторических средств разнился и был сравнительно произволен), но в целом обязывали руководствоваться схемой силлогистических суждений [405]. Однако, как заметил уже Аристотель, силлогизмы силлогизмам рознь; и если доказательство требует полных силлогизмов, то для убеждения достаточно энтимем, т. е. рассуждений, в которых те или иные посылки хотя и подразумеваются, но не формулируются в исчерпывающем виде. При этом достаточным условием энтимемических суждений Аристотель предполагал наличие некоторого общего положения, которому подчиняются частные случаи (Первая аналитика, 27). Дедукция и индукция детективного и филологического метода в этом смысле действительно схожа. Подобно сыщику, воссоздающему картину происшествия из различных наблюдаемых им фактов, филолог имеет дело с разрозненными фрагментами исторической и культурной традиции, с тем, чтобы придать им в итоге некоторую дискурсивно-убедительную связанность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу