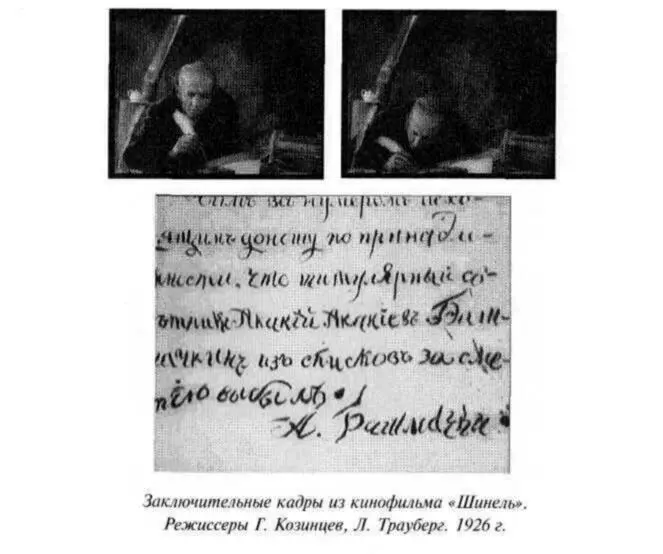

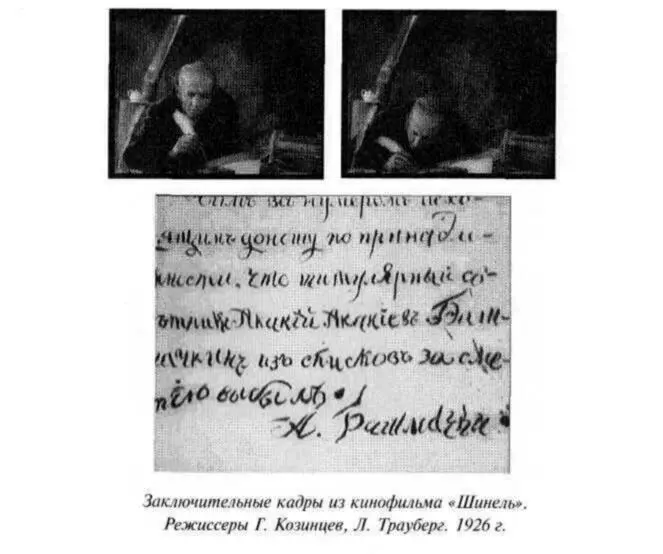

С этим текстом интересно перекликается «кино-пьеса в манере Гоголя» «Шинель», поставленная в 1926 году по сценарию Юрия Тынянова Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом [373]. Здесь умирающий герой пишет объяснительную записку: «Сим за нумером исходящим доношу по принадлежности, что титулярный советник Акакий Акакиев Башмачкин из списков за смертью выбыл» — и вместо точки ставит кляксу.

Постановщики этого фильма могли, впрочем, ориентироваться в этой сцене не только на текст «Козьмы Пруткова», но и на стихотворение Михаила Кузмина «Эпилог», завершавшее один из разделов книги «Сети» (1908; третье издание — 1923), с заключительной строфой:

Слез не заметит на моем лице

Читатель-плакса,

Судьбой не точка ставится в конце,

А только клякса [374].

Согласно разысканию Р. Д. Тименчика и А. В. Лаврова, биографическим стимулом к написанию этого стихотворения послужила женитьба друга Кузмина, воспринятая им как еще одна жизненная утрата [375]. Однако последняя — вышецитируемая — строфа этого стихотворения подразумевает, как кажется, преодоление такой утраты [376]. Остается гадать, знал ли Кузмин анекдот о кляксе, поставленной Россини в партитуре третьей части «Моисея в Египте» и подавшей композитору идею завершить соль-минорное звучание хора мажорным финалом, но такая параллель представляется мне оправданной, по меньшей мере, типологически (при том, что Россини относится к наиболее значимым и актуально «присутствующим» композиторам в творчестве Кузмина). Как бы то ни было, стихотворение Кузмина, интертекстуально отсылающее к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина и жанру сентиментального романа, можно счесть парадигматическим для традиции, в которой жизнь и текст о жизни уравнены друг с другом [377]. Клякса на тексте равнозначна смерти, но отмена обязательной для текста точки — замена ее кляксой — оставляет ощущение его обнадеживающей незавершенности. Кинематографическим примером такого использования мотива «клякса — смерть» является фильм Макса Офюлса «Письмо незнакомки» («Letter from an Unknown Woman», 1948; экранизация одноименной новеллы Стефана Цвейга «Brief einer Unbekannten») [378]. Здесь клякса на письме венчает послание, которое пишет — но не дописывает — умирающая героиня кому-то, кто некогда был ей близок, рассказывая в нем об истории своей любви. Завершающие кадры фильма: размытый, как бы «запачканный» план лица и следующий за ним крупный план с чернильным пятном после слов «…if only» — «…если только».

4

Семиотическая амбивалентность образа чернильного пятна дает о себе знать и в тех случаях, когда темпоральная перспектива заменяется пространственным масштабированием, если клякса воспринимается как то, что мешает увидеть скрытый ею текст. Искушение увидеть сокрытое возводимо при этом к представимому намерению зачернить, вымарать написанное. Случайность клякс осложняется ситуациями их умышленности — потребностями редактуры, цензуры, ревизии текста. Истоки таковых теряются в далеком прошлом, а их мотивы разнообразны — от благонамеренного желания исправить и улучшить написанное до стремления дезинформировать читателя, избавить его от груза или опасностей «лишней» информации. Что и почему считалось в этих случаях «лишней» информацией — история, равновеликая истории культуры, а шире — социальной коммуникации, балансирующей между исканием правды и неизбежностью лжи, «правом на правоту» и «правом на обман». Преднамеренность клякс уравнивает, с этой точки зрения, правку церковных книг и вымаранные чернилами фамилии «врагов народа» в школьных учебниках сталинской поры. Один из примеров первого рода — повеление патриарха Филарета вымарать теологически ошибочное выражение, неведомо как закравшееся в литургию Богоявленского водосвятия — слова «и огнем», завершавшие текст молитвы «Сам человеколюбец Царь прииди пришествием Святого Духа Твоего и освяти воду сию Духом твоим». В патриаршей грамоте от 9 декабря 1625 года, адресованной Филаретом игумену Сийского монастыря Ионе, последнему наказывалось изъять имеющиеся в его обиходе церковные служебники и зачернить в них еретическую фразу:

чернилом кистью <���…>, а буде кисти не будет, ино замазывать перстом, омоча в добрые же чернила, чтоб письма не видеть было [379].

В годы сталинских «чисток» чернильные вычерки появились в библиотечных экземплярах книг, содержавших имена бесчисленно множащихся врагов народа. Особенно массовым было вымарывание таких имен в школьных учебниках (имен В. И. Блюхера, Н. И. Бухарина, П. П. Постышева, М. Н. Тухачевского, И. П. Уборевича, И. Э. Якира и многих других прежних партийных и военных авторитетов), при этом роль «зачернителей» часто вменялась самим школьникам. Так, в частности, Анатолий Кузнецов — автор «Бабьего Яра» (1965) — вспоминал, насколько

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу