Более широкими возможностями обладают радиотелескопы с полноповоротными антеннами, которые можно направлять в любую точку небесной сферы, расположенную в данный момент над горизонтом, и вращать вслед за ее суточным перемещением по небу.

Принцип работы радиотелескопа довольно прост. Электромагнитное излучение, приходящее из космоса, отражается от поверхности приемного «зеркала» радиотелескопа и собирается в его фокусе. В этом месте находится непосредственный «съемник энергии» сфокусированных радиоволн — облучатель: антенна небольших размеров типа хорошо всем знакомого телевизионного приемного диполя.

Но аппаратура для регистрации принятых сигналов достаточно сложна. Она должна обладать очень высокой чувствительностью и создавать минимальные «шумы», мешающие приему слабых сигналов. При ее конструировании используются новейшие достижения радиоэлектроники.

Как уже было отмечено выше, одна из главных задач наблюдательной астрономии — всемерное повышение разрешающей способности инструментов, с помощью которых ведутся наблюдения космических объектов. В этом отношении радиоастрономия на протяжении длительного времени значительно отставала от своей старшей сестры — астрономии оптической.

Из уже знакомой нам формулы, определяющей значение разрешающей способности для данного инструмента и принимаемого излучения, следует, что чем короче длина волны этого излучения, тем легче добиться более высокой степени разрешения.

Разрешающая способность большого оптического телескопа при благоприятных условиях наблюдения — меньше одной секунды дуги. Но поскольку длина световых волн составляет миллионные доли сантиметра, а радиоволн — сантиметры и метры, для получения такого же разрешения с помощью радиотелескопов потребовались бы колоссальные приемные антенны поперечником в сотни километров.

Между тем для изучения структуры космических радиоисточников необходимы гораздо большие разрешения, вплоть до десятых и тысячных долей секунды, а возможно, и еще более высокие.

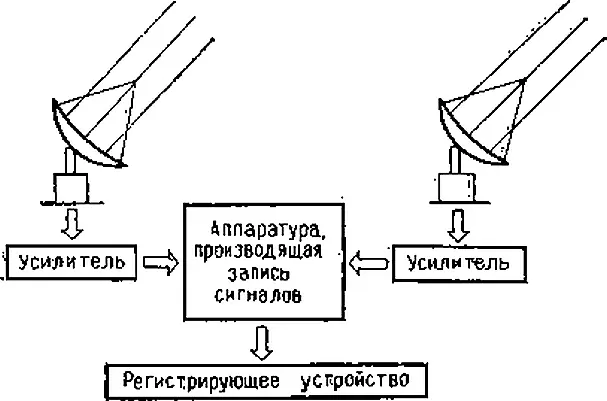

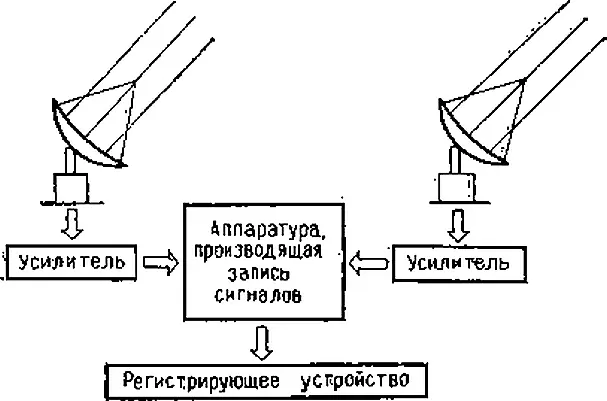

Рис. 2. Схема радиоинтерферометра.

Чтобы увеличить разрешающую способность радиотелескопов, наблюдения космического объекта ведутся одновременно двумя инструментами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. При таких наблюдениях радиоастрономами используется явление интерференции электромагнитных волн.

Наиболее простым радиоастрономическим прибором, работающим на этом принципе, является двухантенный радиоинтерферометр, представляющий собой систему двух радиотелескопов (рис. 2). Сигналы, принятые обеими антеннами, передаются на общее приемное устройство, где они подвергаются совместной обработке и сравнению. Наблюдения на радиоинтерферометре позволяют получать результаты, эквивалентные радионаблюдениям с помощью одной антенны очень больших размеров.

Разрешающая способность радиоинтерферометра возрастает с увеличением его базы, т. е. расстояния, на которое разнесены его антенны.

В современной радиоастрономии применяются не только двухантенные, но и многоантенные интерферометры. Они представляют собой цепочку или несколько параллельных цепочек антенн. Например, в Нью-Мексико (США) построена большая антенная решетка, состоящая из 27 связанных между собой антенн с поперечником 25 метров каждая.

Еще одна остроумная идея, получившая применение в современной радиоастрономии, состоит в том, чтобы одну из антенн двухантенного интерферометра сделать подвижной. Это дает возможность в процессе наблюдений менять длину базы интерферометра. Получается ряд наблюдений, которые после соответствующей обработки («суммирования») дают такой, же результат, который достигается с помощью цепочки неподвижных антенн того же размера.

В тех случаях, когда радиотелескопы, работающие совместно, находятся на очень больших расстояниях друг от друга, говорят о радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами.

Подобные системы эквивалентны применению сверхгигантских сплошных антенн диаметром в тысячи и более километров. Однако при этом возникает чисто техническая трудность, связанная с передачей сигналов от каждой из антенн на общее приемное устройство. Антенны интерферометров со сравнительно малыми базами соединяются кабелем, проводящим высокочастотные колебания. При больших базах подобный способ неприменим. Дело в том, что сигналы при прохождении по кабелю, даже самому высококачественному, сильно затухают, ослабляются. Кроме того, кабели очень тяжелы, хрупки и дороги. Поэтому о проводном соединении антенн, находящихся на больших расстояниях друг от друга, не стоит и мечтать.

Читать дальше