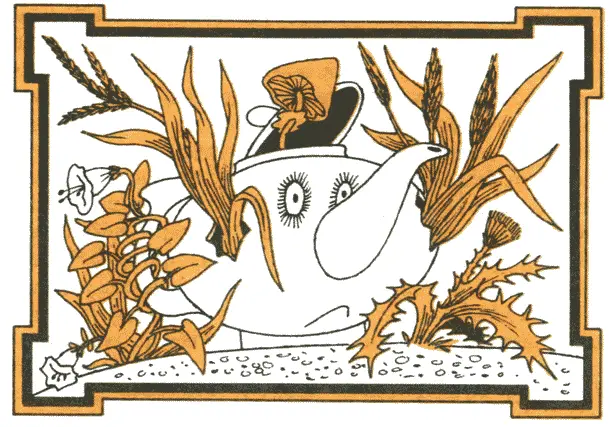

Злостными паразитами зарекомендовали себя лишайники. Питаясь древесиной чайного растения, они доводят его до истощения. «Нахлебником» чая стала повилика — однолетнее надземное растение, не имеющее собственных корней и листьев. Неисчислимы притеснения и бесчинства, которые терпит чай и от других зеленых «братьев-разбойников» — диких сорных трав. Всю их армию можно условно разделить на четыре полчища: однолетники, размножающиеся только семенами; однолетники, размножающиеся семенами и вегетативно; многолетники, размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками; кустарники.

Первая «орда» наименее коварна, ибо после мотыжения ее «воинство» уже не отрастает вновь. Таков, например, сизый мышей — злак с тонкими и высокими стеблями, поднимающимися до 75-сантиметровой высоты, и с мочковатой корневой системой, углубленной более чем на десять сантиметров. При обильном кущении одно растение дает до 6000 семян и, быстро разрастаясь, особенно на рыхлых, достаточно увлажненных почвах, образует густые, порой трудно проходимые заросли. Культивацию в таких травяных джунглях проводить крайне сложно.

Куда вредоноснее агрессоры из второго полчища, способные отрастать после мотыжения. На пониженных местах, во влажных субтропиках Западной Грузии и Азербайджана сильно развивается росичка — злак высотой около метра. Своеобразное строение его соцветия объясняет второе название — перепелиная лапка. Давая густой травостой, она буквально окутывает своими стеблями чайные кусты. Подобно ей, но куда быстрее размножается семенами, укоренением стеблей в узлах однолетний злак-грабитель поллиния. Завезенная из-за рубежа и распространившаяся в Аджарии и Гурии, она иногда разрастается внутри чайного куста, препятствуя сбору листа. Полутораметровой высоты однолетник эрехтитес — «эмигрант» из Южной Америки — буйствует до наступления холодов, при которых засыхает. Его земляк эригерон — почти двухметровый великан, увенчанный ветвистой метелкой с маленькими корзинками, оккупирует края дорог и канав, занимает обработанные площади, развивая цветки в самом чайном кусте.

Поистине закоренелыми душителями чая зарекомендовали себя различные корневищные и корнеотпрысковые сорняки. На кислых рыхлых почвах в холмистой полосе субтропиков поселяется папоротник. Его корневища в почве очень живучи: даже разрезанные куски дают побеги. Таким же «червивым» свойством обладает дикое сорго. Толстые корневища этого двухметрового многолетника легко разрываются на части, но также легко отрастают вновь.

Некоронованным королем сорных трав признан многолетний злак вейник. Неказистый коротышка, высотой не более 30 сантиметров, он возносит свою цветочную «корону» порой на метр и выше. Еще бы: любитель рыхлых почв, пологих склонов и их подножий, вейник в состоянии вытеснить со своей территории все остальные сорняки. Его белые, тонкие, очень крепкие и длинные корневища густо переплетаются между собой. Очагами вейника являются овраги, занятые ольховыми зарослями. В местах его развития плантации сильно изрежены.

Пальчатая гречка, или сухумка, — многолетний злак с двухметровыми побегами, завезенный из Западного полушария, — тоже доставляет немало хлопот чаеводам — вызывает уплотнение верхних слоев почвы, ухудшает аэрацию, обедняет почву влагой и питательными веществами. Как спрут, опутывает корни чая своей мощной корневой системой, уходящей вглубь более чем на метр, вьюнок — многолетник с вьющимся стеблем и белыми розовыми цветами. Есть вьюнок полевой, но наиболее злостен вьюнок заборный — губитель молодых плантаций. Сильно задерняют почву корневища свинороя — многолетнего злака, предпочитающего низменные места. На молодых плантациях, вслед за папоротником, может появиться колючая, с раскидистыми и длинными ветками высотой до двух метров, ежевика. Вредит чаю и колючая лиана сассапариль, или павой. Эти и другие кустарники (азалия, рододендрон) — спутники, как правило, малокультурных, запущенных плантаций.

НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ СРЕДСТВ

Химическая индустрия сегодня поставляет земледельцам огромное количество эффективных средств защиты сельскохозяйственных растений — от безобидных отпугивающих репеллентов (в переводе с латинского «ре» — назад, «пеллере» — вести, гнать) до всевозможных пестицидов («пестис» — чума, бедствие, «цедере» — убивать), с помощью которых можно, как говорится, свернуть в бараний рог любого распоясавшегося полевого грабителя. Выпускаются пестициды разнообразного целевого назначения: акарициды уничтожают клещей, бактерициды — возбудителей бактериальных болезней растений, гербициды — сорную травянистую растительность, арборициды — древесную, дефлоранты — лишние цветы и завязи, дефолианты — листья, инсектициды — нежелательных насекомых, зооциды — грызунов, лимациды — моллюсков, нематоциды — круглых червей, фунгициды — грибов-возбудителей болезней, десиканты высушивают листья.

Читать дальше