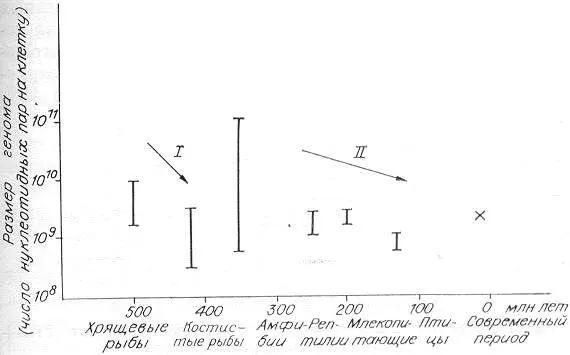

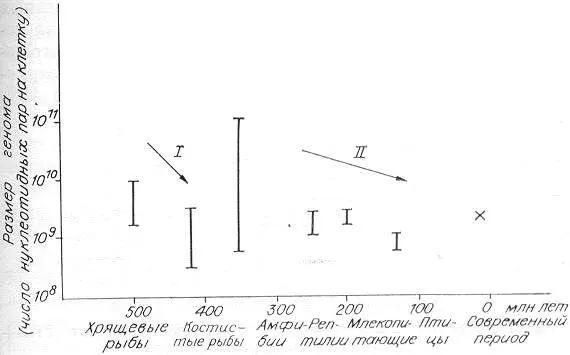

В целом можно даже говорить о тенденции к снижению величины генома в макроэволюции животных, по крайней мере верхних значений его амплитуды (на рис. 12 это условно показано стрелками I и II).

Феномен больших разбросов в размерах геномов даже у близкородственных видов «остается совершенно загадочным», — пишет знаменитый генетик Дж. Уотсон в обстоятельном труде «Молекулярная биология гена», [М., 1978, с. 507]: «В настоящее время единственным ключом к решению проблемы мог бы служить тот факт, что у близкородственных растений, где содержание ДНК может различаться в 10 раз, количество ДНК коррелирует со сроком жизни. Меньшие величины характерны для короткоживущих однолетних растений...» Кроме того, для растений подмечено, что древовидные папоротники саговники и прочие древние виды, не выдерживающие конкуренции с современными формами, очень часто полиплоидны, в то время как эволюционно продвинутые сложноцветные имеют наименьшее количество ДНК на клетку [Медников, 1980]. Такое заключение генетиков непосредственно «льет воду на мельницу» ЭПИР, так как, согласно показателю интенсивности развития, современники, занимающие близкие ниши, должны иметь близкие энергетические показатели этого типа.

Рис. 12. Изменение размеров (амплитуда) геномов животных в эволюции [по Айала, 1984, модифицировано]. Крестиком отмечено положение человека.

Следует напомнить, что наше рассуждение относилось к абсолютным значениям размеров геномов. И тут нельзя забывать о том впечатляющем факте, что геномы эукариот в сотни, а то и в тысячи раз больше геномов прокариот (см. начало этого параграфа). Например, в клетке млекопитающего содержится приблизительно в 1000 раз больше ДНК, чем в клетке хорошо изученной генетиками кишечной палочки. Абсолютное увеличение налицо. Поговорим теперь об относительных размерах геномов про- и эукариотных клеток.

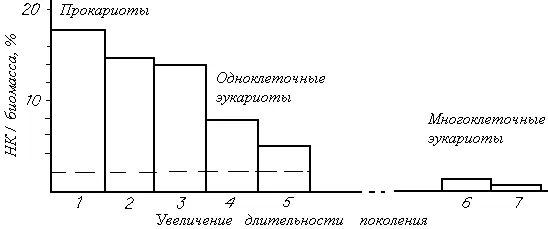

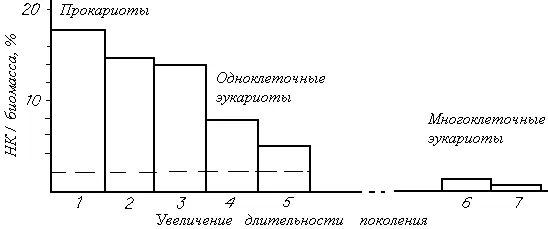

2. По-видимому, доля ДНК в любой клетке может считаться несомненной характеристикой ее структурного компонента. Можно также полагать, что и содержание РНК в клетке коррелирует с ее энергетической нагрузкой по структуре, так как работающие гены остаются генами, т. е. все же это — единицы структуры, хотя и управляющие через ферменты функционированием клетки. Тогда суммарное содержание нуклеиновых кислот в клетке можно принять за ее базальную структурную часть, а их долю по отношению к общей массе клетки можно полагать за показатель отягощения клетки структурной частью (явно структурная часть биомассы). Приведем данные по относительному содержанию нуклеиновых кислот в клетках разных типов (рис. 13). Обращает на себя внимание сильное «отягощение» прокариотных клеток структурными компонентами: до 18% веса кишечной палочки могут составлять нуклеиновые кислоты. Большую часть из них представляют РНК, и их доля естественным образом возрастает с увеличением скорости роста или уменьшением длительности поколения, т. е. с возрастанием белоксинтезирующей активности клетки. Но и доля ДНК в клетках высших организмов (отмечена штриховой линией на рис. 13) тоже ниже по сравнению с прокариотными клетками и относительно быстро растущими одноклеточными эукариотами (дрожжами и хлореллой).

Рис. 13. Относительное содержание нуклеиновых кислот (РНК+ДНК) в клетках разных типов.

Прокариоты: 1 — кишечная палочка, 2 — водородные бактерии, 3 — светящиеся бактерии; одноклеточные эукариоты: 4 — кормовые дрожжи, 5 — микроводоросль хлорелла; мышечные ткани многоклеточных эукариот: 6 — рыб, 7 — млекопитающих.

Относительное снижение доли нуклеиновых кислот в клетках при прогрессивной эволюции автоматически означает, что энергетический поток на единицу генетической структуры увеличивается. А с учетом удлинения времени жизни структур К и.р.возрастает дополнительно. Вот почему прокариоты имеют более низкие показатели энергетической интенсивности по сравнению с эукариотами, особенно с млекопитающими, хотя абсолютная скорость их развития гораздо выше. Просто их высокие скорости трансформации энергии соответствуют гораздо большим величинам работающих биомасс; отсюда и каждая единица структуры менее эффективна энергетически (согласно ЭПИР).

Читать дальше