«Когда при царе Иосии в 622 году нашли в тайнике Храма Книгу Закона (4 Цар 22–23), она была объявлена гражданским и религиозным кодексом для всего Израиля. В V веке до Р. Х. Неемия и Ездра возродили и реформировали Общину Второго Храма, пришедшую в состояние упадка. Ездра привез из Вавилона свитки Закона (нынешнее Пятикнижие), прочел их перед народом и как бы еще раз торжественно кодифицировал в качестве Слова Божия. Около 190 года до Р. Х. Иисус сын Сирахов, перечисляя книги Св. Писания, упоминает уже не только Закон и Исторические книги, но и сборник Пророков, кроме Книги Даниила (Сир 44–49). Внук Иисуса, переведший его книгу на греческий около 130 года, говорит о всех трех разделах Библии: Законе, Пророках и „остальных книгах“ (т. е. Учительных; см. его предисловие к Сир, сохранившееся только в славянском переводе). В конце I века по Р. Х. в палестинском городе Ямнии раввины после долгих споров утвердили состав Учительных книг (Ктувим). Теперь весь канон включал в себя по условному счету 22 книги (в соответствии с числом букв евр. алфавита)». — Мень А., прот. Исагогика. Ветхий Завет.

В католической традиции книги неканонические называются «второканоническими», а в протестантской традиции они называются «апокрифическими» и не издаются в составе Библии.

Основные принципы работы переводчиков Библии, возникающие проблемы и пути их решения см. в книге: Десницкий А.С . Современный библейский перевод: теория и методология. — М.: ПСТГУ, 2015.

Иоанн Златоуст, свт . Беседы на псалмы (Пс 46).

Греческий глагол ἐξηγέομαι используется в важных новозаветных отрывках: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:18); «… не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк 24:32).

Занимательный очерк истории развития библейской науки, становления ее основных направлений и современные тенденции см. в книге: Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику. М.: ПСТГУ, 2011.

К примеру, Н. Н. Глубоковский, еп. Кассиан (Безобразов), прот. А. Князев, прот. А. Мень, иер. Георгий Чистяков и другие.

О важных задачах, стоящих перед современными православными библеистами, см.: Десницкий А. С. Православная библеистика как перспектива // http://www.bogoslov.ru/text/4322805.html, а также: Десницкий А. С. Сорок вопросов о Библии. С. 402–413.

Предание Церкви (по-латински traditio, «традиция») — это наследие Церкви, не зафиксированное в Библии, к примеру, богослужебные тексты, творения отцов Церкви, жития святых, церковные обычаи. Священное Предание можно определить как «многовековой опыт жизни Церкви», как «опыт прочтения Священного Писания наиболее опытными и духовно зрелыми нашими предшественниками и проистекающий отсюда опыт жизни по Писанию». — Десницкий А. С. Сорок вопросов о Библии. С. 37, 43.

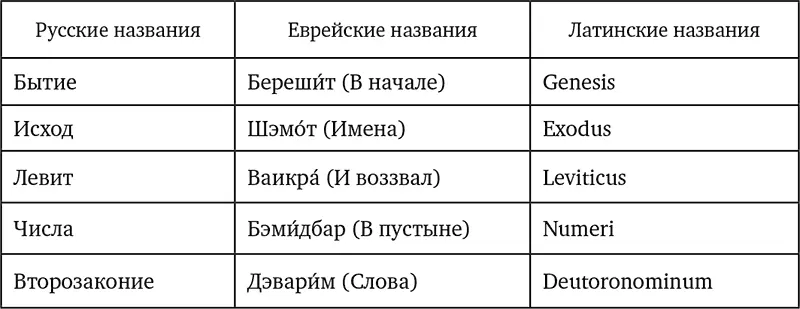

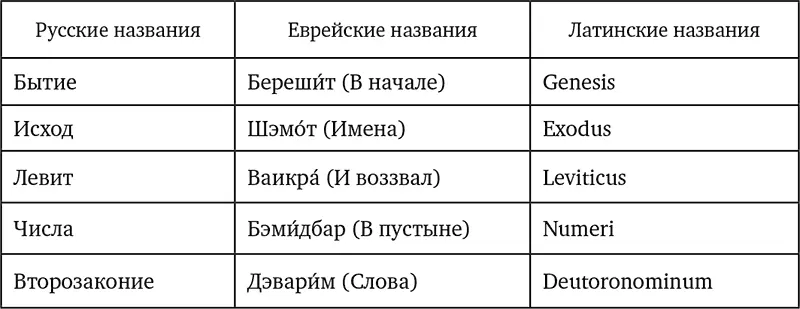

По-еврейски первые стихи звучат как «Берешит бара Элогим эт ха-ша-маим вэ эт ха-арец». В еврейском каноне Писания все книги Пятикнижия называются по их заглавному слову:

Ср. также комментарий Библейской энциклопедии Брокгауза: «Словосочетание „небо и земля“ использовалось в значении „весь сотворенный мир“ (Быт 1:1; 2:1; 14:19,22)». Указание на сотворение ангелов видят также в словах «Так совершены небо и земля и все воинство их» (Быт 2:1).

По словам блаженного Августина, до этого таинственного «начала» времени не существовало (Августин Аврелий. Исповедь. XI. 13). Епископ Ириней Лионский в труде «Против ересей» сопоставляет Быт 1:1 с Ин 1:1, где говорится об ином «начале», то есть о бытии Бога в вечности: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

В греческом тексте для обозначения творения употребляется глагол ποιέω, «пойео», который также обозначает всякого рода творчество (отсюда происходит слово «поэт»). «Бог здесь представляется как Творец, как сочинитель, как поэт, художник, который творит этот мир». — Мень А., прот. Исагогика. Ветхий Завет.

Глагол «бара» употреблен в Быт 1 трижды — в Быт 1:1 (творение первовещества), Быт 1:21 (творение душ животных) и Быт 1:27 (творение человека).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу