Что касается шестиконечных крестов, то еще в конце XIX в. обер-прокурор Синода Победоносцев в письме к Александру III возмущался тем, что «в Галиции полиция снимает русские шестиконечные кресты и заменяет их латинскими» (Письма Победоносцева к Александру III. 1926. Т 2, стр.11). (Теперь они сохраняются, преимущественно, в варианте с нижней косой планкой под влиянием формы восьмиконечного креста. Однако и сегодня на Рогожском кладбище в Москве можно видеть, среди других, восьмиконечные кресты со средней косой, а нижней прямой планками!)

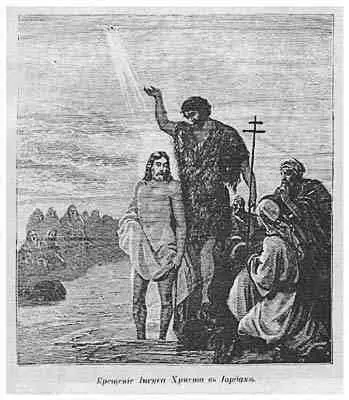

Крещение: Иоанн Креститель с шестиконечным «униатским» крестом («Жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира», Изд. П. В. Луковникова. СПб., 1912)

При всем при том, и старые, доуниатские, четвероконечные кресты до сих пор сохраняются на куполах многих храмов России. Распространены также и т. н. «троичные» кресты, когда концы георгиевкого креста имеют дополнительные поперечные перекладинки.

Самым наглядным символом реформы и борьбы со староверами стало «троеперстие». Это новшество было сильно подкреплено новым использованием одного из основных догматов христианства — принципа «Троицы». Понятие «Троицы» — триединой божественной сущности, наряду с признанием единого Бога, было одним из самых фундаментальных для староверов.

Однако смысл, влагавшийся в это понятие в XV–XVII веках, существенно изменялся. Первоначальный смысл «Троицы» был непосредственно связан с признанием единобожия — «Троица» стала наиболее удобной формулой для перехода от языческого многобожия к Богу единому. Пример тому — этрусская (= старорусская) формула Ягве-Саваоф-Адоней как три имени Бога Единого. В Адонее (еврейском Адонае, греческом Адонисе, варяжском Одине и т. п.) уже виден просто Бог Единый Ягве-Саваоф христиан. Это — формула XV века, однако она просуществовала до XVIII века как «Троица Ветхозаветная», изображавшаяся на иконах в виде трех ангелов.

В XVI веке основной смысл «Троицы» изменился: триединая сущность Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух. Это — «Троица Новозаветная». Еще один, не совсем канонический, но гораздо более доходчивый смысл «Троицы» — Бог-Отец, Богородица и Спаситель-Христос. И в топонимике сел России сначала появляется название «Троицкое» (не ранее XV в.), затем «Богородицкое» и «Спасское» (не ранее XVI в.), и только позже «Воскресенское» и другие, связанные с религией. Так что на практике реформаторам-никонианам для обличения староверов нагляднее и легче всего было обвинить их именно в нарушении «принципа Троицы», хотя это было вовсе не так.

Валаам. Церковь Александра Свирского с шестиконечным «униатским» крестом

Самая же серьезная из официально указываемых причин «никонианских» реформ — несоответствие русских богослужебных книг «греческим оригиналам». Поэтому необходимо прояснить: 1) когда обнаружилось, что русские книги существенно расходятся с греческими, а указанные в них обрядовые нормы — с византийскими; 2) когда «греческие оригиналы» появились в России и 3) кто занимался сличением русских книг с «греческими оригиналами» и исправлял русские книги.

В 1653 г. Москву потрясла весть, привезенная келарем Арсением Сухановым, совершившим паломничество в Иерусалим и Константинополь, о том, что самые правоверные — афонские — «греко-православные» монахи сожгли русские богослужебные книги как еретические ! (Л. И. Семенникова. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М.: Интерпракс, 1994, стр. 170; ГДР , стр. 126.)

Этот факт является настолько выдающимся, что приведенная выше оценка — далеко не самая потрясающая весть для вдумчивого читателя. Ведь сожгли-то богослужебные книги на русском , а не на церковнославянском языке! Вот это — сущая правда, поскольку никакого церковнославянского языка до этого времени в природе не существовало. Православные-«староверы» в Османской империи до конца XV века молились на одном славянском языке — и это был практически русский язык того времени (он же «старобелорусский»), а не «болгарский» или «сербский». И знаменитое «реймское» евангелие, привезенное во Францию легендарной Анной Ярославной, на котором приносили присягу последние французские короли из династии Валуа (Карл IX и Генрих III), а также Людовики XIII и XIV, написано на том же славянском , а не на греческом или латинском языке!

Читать дальше