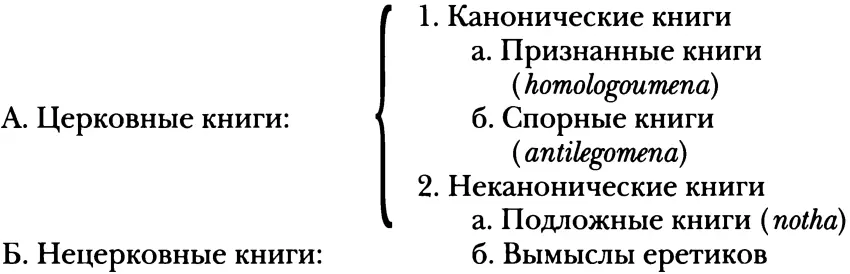

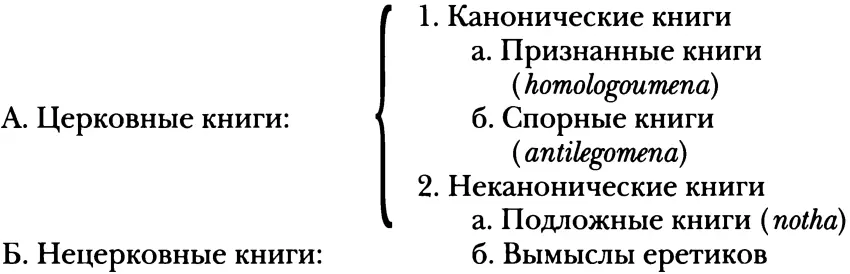

Таким образом, notha занимают особенное положение, будучи церковными, но неканоническими.

Такая интерпретация позволяет нам понять, как Евсевий мог поместить Апокалипсис Иоанна условно в два разных класса. Как историк, Евсевий принимает то, что Апокалипсис широко признан, но, как церковный человек, он раздражен той экстравагантностью, с которой его использовали монтанисты и другие милленаристы, и потому рад сообщить в своем труде, что другие считают Апокалипсис неподлинным [472] В VII. 25, 18–27 Евсевий соглашается с мнением Дионисия Александрийского, основанном на критическом анализе стиля и лексики, и заключает, что автор Апокалипсиса — не апостол Иоанн, а «второй Иоанн», которого называли еще «пресвитер Иоанн». Эта перемена во взглядах Евсевия отражает те изменения и исправления, которые он в течение многих лет вносил в свою Церковную историю.

.

Почему Евсевий не упоминает в своем списке Послание к Евреям, в свое время широко обсуждалось. Самое простое объяснение в том, что он включил его как каноническое среди Посланий Павла, при этом не идентифицируя. Правильно и то, что авторство Павла оспаривалось; Евсевий в ряде мест приводит различные гипотезы, которые предлагали для объяснения стилевых отличий от других посланий Павла [473] См. с. 201, примеч. 32.

. Но, поскольку в этом месте Евсевий всего лишь констатирует в более или менее упорядоченной форме, какие книги к какому классу принадлежат, и не обсуждает природу и происхождение этих писаний, он мог совершенно спокойно включить его в число Посланий Павла, так как сам относил его к ним.

В заключение мы должны признать, что Евсевию, может быть, и не удалось достичь стандарта, приемлемого в современной историографии, но его метод перечислений, учитывая пестроту жизни в древней Церкви, замечательно прост и практичен. Он старается точно передать принимавшееся в то время всей Церковью мнение относительно числа и названий книг Св. Писания. Недостаток уверенности говорит нам о честности Евсевия и о его нежелании навязывать более стройную, но искусственную классификацию. Его труд убеждает нас в том, что вскоре появится и более строгий, закрытый список книг.

Прежде чем проститься с Евсевием, мы рассмотрим еще одно свидетельство, имеющее отношение к теме канона, хотя, может быть, мы и не знаем, как его правильно истолковать. Около 332 г. император Константин, стремясь развивать богослужение и организуя его во всевозрастающем числе храмов своей столицы, распорядился, чтобы Евсевий составил 50 экземпляров Св. Писания. Опытные писцы (καλλιγράφοι) должны были их записать на хорошо обработанном пергаменте. В письме [474] Евсевий, Vita Const. IV. 36, 37.

, которое дошло до нас, император сообщает ему, что все необходимое для этой работы передается в его распоряжение, включая два экипажа, чтобы доставлять готовые рукописи императору. Константин собирался лично все проверять. «Таков был приказ императора, — говорит Евсевий, — после которого работу незамедлительно начали. Вскоре мы отправили ему великолепные книги, тщательно связанные в тройной или четверной форме» (τρισσα και τετρασσα διαπεμψάντων ημών).

Хотя точное значение этих слов истолковывалось по–разному [475] Из шести толкований этого греческого предложения (см. Metzger, The Text of the New Testament, p. 7 n. 2; русский перевод — Б. Мецгер, Текстология Нового Завета (Москва, ББИ, 1996), с. 5, сн. 2), возможно, наиболее принято то, что текст на странице располагался в три или четыре колонки; см. Kirsopp Lake, «The Sinaitic and Vatican Manuscripts and the Copies sent by Eusebius to Constantinople», Harvard Theological Review, xi (1918), pp. 32–35, Carl Wendel, «Der Bibel–Auftrag Kaisar Konstantins», Zentralblatt fur Bibliotheswesen, lxi (1939), pp. 165–175. С другой стороны, Т. С. Skeat («The Use of Dictation in Ancient Book–Production», Proceedings of the British Academy, xlii [1956], pp. 179–208, особенно 195–197) предлагает привлекательную версию: фраза значит, что по мере завершения рукописей их посылали на просмотр императору «по три–четыре экземпляра за раз».

, интереснее всего вопрос (на который в тексте нет никакого ответа): какие книги и в какой последовательности были включены в эти собрания? Удивительно, что тот же Евсевий, который постарался достаточно подробно рассказать о колебаниях по поводу некоторых апостольских или считавшихся таковыми книг, ни словом не обмолвился о том, как отбирались писания в этом важнейшем случае. 50 первоклассных унифицированных экземпляров не могли, конечно, не оказать огромного влияния на создание будущих книг, по крайней мере в пределах Константинопольского патриархата. Они, несомненно, содействовали тому, чтобы на Востоке появился общепринятый канон Нового Завета [476] См. К. L. Carroll, «Toward a Commonly Received New Testament», Bulletin of the John Ryland Library, xliv (1962), pp. 341 и далее; и W. R. Farmer, Jesus and the Gospel (Philadelphia, 1981), pp. 193 и далее.

.

Читать дальше