Пытаясь понимать прошлое, в том числе мифологию, даже честные исследователи, которые пытаются писать достаточно доступным языком, зачастую впадают в упомянутую крайность, совершая «перенос» прошлого в настоящее. Мы и в самом деле неоднократно подчеркивали то обстоятельство, что нельзя оценивать представления тысячелетней и более давности, а равно мотивы поступков людей (следовательно, и сами события) прошлого мерками наших дней. Это столь же нелепо, как если бы мы пытались понимать смысл и происхождение какого-то слова, перепутав корень и суффикс. Последнее, конечно, случается сплошь и рядом у авторов, метко окрещенных где-то в Интернете «лингвофриками». Отношение к ним у разумных людей – вне зависимости от убеждений – соответствующее. Хотелось бы, чтобы и к «фрикам историческим» отношение было такое же. Какую бы точку зрения – льстящую нашей истории или, напротив, вызывающую отторжение у общества – они ни выражали.

Одним из существенных обстоятельств, позволяющих понять некоторые ныне несколько подзабытые установления древних обществ, является их неоднородность (сословная и классовая). Пожалуй, главным ее показателем вне зависимости от «уровня социально-экономического развития» было понятие личной свободы . Большинству интересующихся историей, конечно же, хорошо известно, что понятие личной несвободы у славян резко отличалось от такового же у, скажем, римлян или греков. Но в любом случае оно было связано с частичным или полным поражением в гражданских правах, что выражалось в первую очередь в ряде накладываемых на несвободного ограничений.

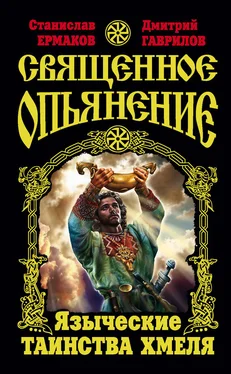

Внимательное изучение сохранившихся остатков славянских мифов побуждает нас предполагать, что одним из прав свободного было в том числе и право на участие в обрядах и на доступ к обрядовым напиткам. Для пояснения этой мысли и ее содержания потребуется более развернутое пояснение, для которого нужно вновь обратиться к древнейшим известным источникам по индоевропейской мифологии.

За право вкушать подобный животворящий напиток и в реальном, и в мифическом (читай: идеологическом) пространстве с древнейших времен идет борьба [48].

Вспомним, что великий бог-кузнец ариев Тваштар изготовил для амриты, священного напитка богов, чаши [49]. Согласно Ригведе, громовержец Индра оттеснил своего отца Тваштара, именно овладев чашей с сомой :

«4. Грозный, одолевающий (даже) могучих, с силой превосходства,

Он создавал себе тело, как хотел.

По природе (своей) подчинив (себе) Тваштара,

Похитив сому, Индра пил (его) из чаш»

(РВ III, 48. «К Индре»).

Из Ригведы следует, что как раз обладание Индрой такими атрибутами, как ваджра [50] и чаша c сомой, и поставило его во главе пантеона. Право обладать ритуальным хмельным напитком, право испить его (у арьев, в сущности, = участвовать в обрядах ) – это право свободного.

Не исключено, что имущество такого уровня, как ритуальный напиток (мед, а в русских былинах при поздней записи, видимо, «вино»), в силу своего особого сакрального (что в данном случае одно и то же) статуса в доклассовом архаическом обществе могло рассматриваться как общественное достояние. Особое положение занимал тот, кому общество доверяло сохранение обрядовых атрибутов, без которых немыслимо было, видимо, употребление этого напитка (напомним об особом значении котла у, например, кельтов). В этой связи вспоминается также похищение Одином меда поэзии у великанов и возвращение его как всеобщего достояния асам и их сторонникам (Гаврилов, 2006, с. 157). История и эпос Средних веков сохранили для нас немало свидетельств такой исключительной роли ритуального напитка…

На какие только преступления не идут в этих преданиях люди, лишь бы добыть волшебное вместилище, будь то рог, чаша или котел! Удивительно, но… эти действия рассказчиками никак не осуждаются, а то и подаются как христианская добродетель.

Гаруда, небесный вестник

Так, в английской сказке «Волшебный рог» повествуется, что в Глостере в лесу есть волшебный холм. Если в одиночку подняться на его вершину и сказать, «будто перед тобой кто-то стоит», «Хочу пить!», тотчас предстанет виночерпий со светлым челом и в богатой темно-красной одежде. «Он протянет тебе большой рог, украшенный золотом и самоцветами, – так в древности украшали рога наши предки. Рог будет полон до краев неведомым душистым напитком. Стоит лишь отведать его, как жажда и усталость покинут тебя, и ты снова сможешь отправиться в путь. А когда ты осушишь рог, виночерпий протянет тебе полотенце, чтобы отереть рот, и, не дожидаясь вопросов и благодарности, исчезнет», – гласит легенда. Еще она рассказывает о некоем алчном рыцаре, который выкрал чудесный рог у хозяина холма. Вскоре он поплатился за воровство: его убил граф Глостерский, но не вернул рог волшебному виночерпию, а подарил своему королю – Генриху Старшему. «И с тех пор вы можете хоть весь день простоять на волшебном холме и повторять «Хочу пить!» – вам уже не придется отведать из волшебного рога» (Сказки англов, бриттов, скоттов, 2008, с. 176–177).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу