Не менее существенно, что сама варка пива происходила в местах с высоким сакральным статусом: на горе (холме), около церкви – то есть в центре «своего» мира; либо на пограничье, которое символизировалось берегом реки или окраиной деревни.

Пиво сопровождало все значимые жизненные события – переезд в новый дом, свадьбы, крестины, поминки, годовые обрядовые действа и праздники и даже кризисные ситуации (пиво жертвовали в случае неурожая, эпидемии, падежа скота). В числе таких обрядов в Литве и Западной Белоруссии сохранился и обряд поливания земли пивом по окончании жатвы. Он почти полностью совпадает с упомянутым ранее со ссылкой на Я. Гримма обычаем немецких крестьян, которые жертвовали пиво Одину при завершении уборки урожая.

Святой Иван,

Что робишь?»

«Ах, мой боже,

Ляды полю».

«Святой Иван,

На что ляды?»

«А, мой боже,

Ячмень сеять».

«Святой Иван,

На что ячмень?»

«Ах, мой боже,

Пиво варить!

Пиво варить,

Сынов женить,

Дочек отдавать,

Пасаг [44] делить.

Известны попытки приурочить те или иные виды хмельных напитков к тому или иному празднику годового круга (Платов, 1998). Мы не рискнем опровергать их или высказываться в поддержку предлагаемых такими авторами построений. Степень достоверности большинства подобных реконструкций всегда сложно оценивать. Если исходить из современного уровня осмысления индоевропейской традиции и тонкостей заложенных в мифах глубин, то – да, нечто подобное могло быть. Однако более глубокое знакомство с этнографией и историей заставляет относиться к жесткому соотнесению «такой-то праздник (бог) – такие и только такие напитки» достаточно осторожно – по разным причинам. Отнюдь не факт, что и в пору расцвета дохристианской культуры лесной и лесостепной полосы Европы уровень абстрактного мышления ее обитателей был настолько высок. Да к тому же, в календарной обрядности изрядная часть местных обычаев сильно разнится в зависимости от природных особенностей региона. То же касается и условий хранения готового напитка или созревания тех или иных составных частей для него.

Иначе и быть не может – с чем согласятся все думающие читатели.

Сходным образом дело обстоит и с привязкой к определенному празднику столь «тонкого» атрибута, как обрядовый напиток. Получается, что, если не было именно такого, а не другого напитка или просто воды, люди не вправе были обращаться к тому или иному божеству? Как-то сомнительно.

Сезонными обрядовыми напитками в Европе были или могли быть:

– в областях, где развито виноделие, молодое вино;

– сидр [45] – он как раз созревает к концу октября – началу ноября;

– меды, которые первоначально, возможно, были более в ходу во время праздников урожая.

Последние – нельзя исключать – могли предпочтительно подбирать в соответствии с тем, какой именно был праздник, с учетом местночтимых богов и других особенностей.

Вообще любой пчеловод скажет вам, что «чисто» такого или такого меда не бывает. Существовали ли «симпатические» или прямые связи между добавками в напиток и связью его с соответствующими божествами, сказать трудно.

Так что утверждать с уверенностью существование исторической связи между различными сортами хмельных напитков и датами священного языческого календаря или богами представляется нам несколько рискованным. Другой вопрос, что сегодня такая связь может быть на символическом уровне прослежена.

Вопрос о привязке тех или иных напитков к определенному празднику с постепенным огосударствлением производства и складыванием рынка торговли алкоголем и по мере развития технологии хранения готового продукта отпадает.

Вино и водка у славян относились к предметам дарения в случае удачных родов (повивальным бабкам) или удачного сватовства, которое рассматривалось как благополучная торговая сделка.

Хмельное – непременная составляющая традиционных даров на славянской свадьбе (Бойко, 2009). Тому, кто отворил ворота для свадебного поезда, обязательно подносят чарку – в благодарность. Дружка «на особое блюдо для отца невесты ставит вино…» Он берет хмельной напиток, закуски, хлеб и монету (все из приданого невесты) и на блюде подносит отцу жениха. «Дружка при этом говорит: «Князь молодой новобрачный, ясный сокол и княгиня-молодица просят тебя сыр крояный покушать, стакан пива, стакан браги, рюмку пива испить, усы утереть златом-серебром, да рубль платить». Отец принимает дары, пьет вино, пиво, брагу, закусывает сыром и караваем, трет усы и бороду медною монетой и, поцеловав молодых, одаривает деньгами, которые кладет на блюдо» (Забылин, 1880, с. 143, 156).

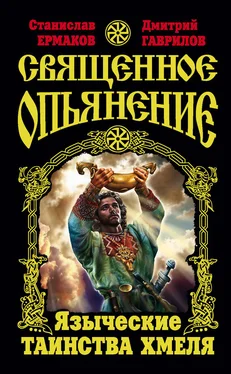

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу