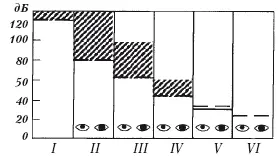

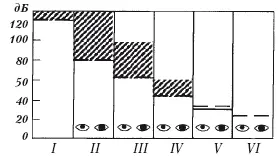

Рис. 1.2.Взаимоотношение порогов улитко-зрачкового рефлекса и порогов слухового ощущения на разных стадиях течения патологического процесса у больных с нарушением слуха после воздушной контузии. Ордината – интенсивность звукового раздражения в децибелах относительно нормального абсолютного слухового порога (0 дБ); абсцисса – стадии патологического процесса. 130 дБ – полная глухота; сплошная жирная линия – порог слухового ощущения; пунктирная – порог улитко-зрачкового рефлекса; заштрихованная поверхность – диапазон субсенсорной активности. I – тотчас после травмы; II–V – стадия восстановления слуховой чувствительности; VI – норма. Внизу – схематическое изображение степени расширения зрачка (слева при отсутствии раздражения, справа – при действии звука)

Во время Второй мировой войны Г. В. Гершуни обследовал больных с закрытыми травмами головного мозга после воздушной контузии, страдавших «постконтузионной глухотой» (Гершуни, 1947). Он обнаружил, что сразу после контузии, когда слуховые ощущения либо полностью отсутствуют, либо появляются только при действии очень сильных звуков, возникают такие ответные реакции организма, как изменение спонтанной электрической активности коры головного мозга – появление ритмов более высоких частот, чем до звука, изменение разности потенциалов кожи (кожно-гальваническая реакция) и улиткозрачковый рефлекс – изменение диаметра зрачка при действии звука. При нормальном слухе улитко-зрачковый рефлекс возникает при действии звуков, интенсивность которых превышает порог слухового ощущения на 25–30 дБ. В условиях же патологии этот рефлекс возникает при интенсивности звука на 20–60 дБ ниже порога ощущения и улитко-зрачкового рефлекса по мере восстановления слуховой функции (см. рис. 1.2). Сначала улитко-зрачковый рефлекс заметно усиливается, порог его резко снижается (II–III стадии патологического процесса). Это происходит потому, что мозговые структуры, ответственные за появление улитко-зрачкового рефлекса (не только средний мозг, где находится эффекторное ядро рефлекса, но и его представительство в коре), раньше выходят из тормозного состояния, чем отделы коры, определяющие возникновение ощущения. В результате этого снижения порога улитко-зрачкового рефлекса существенно возрастает зона неслышимых звуков, которые вызывают этот рефлекс. Эта зона была названа Гершуни субсенсорной областью .

В дальнейшем происходит снижение порога не только улитко-зрачкового рефлекса, но и порога ощущения, субсенсорная область уменьшается (стадии III, IV) и, наконец, отношения между слуховыми ощущением и улитко-зрачковой реакцией нормализуются – слух восстановлен (стадии V, VI).

<���…> Описанная динамика непроизвольных реакций человека при снижении чувствительности в результате патологического процесса использовалась в дальнейшем для диагностики и прогноза восстановления чувствительности.

Более поздние исследования Г. В. Гершуни и его сотрудников показали, что субсенсорная область существует и в норме. Ее пределы сильно зависят от функционального состояния человека и колеблются от 5 до 12 дБ для слуха. <���…>

<���…> В ряде случаев объективные реакции представляют единственную возможность измерения чувствительности: у маленьких детей, еще не полностью овладевших речью, при патологии головного мозга, связанной с нарушением речевой функции, при симуляции нечувствительности, а также во всех тех случаях, когда желательно провести измерение чувствительности, не привлекая внимания испытуемого к раздражителям специальной инструкцией, обусловливающей ответную реакцию.

Какие реакции организма используются в качестве объективных индикаторов чувствительности?

Целый ряд реакций, не поддающихся прямому произвольному контролю и возникающих при действии раздражителя как в самой сенсорной системе, так и в других системах организма рефлекторным путем. Перечислим их:

– реакции рецепторов (микрофонный эффект улитки, электроретинограмма и т. д.). Применение этих реакций в качестве индикаторов чувствительности весьма ограниченно, так как они позволяют судить только о состоянии периферического отдела анализатора;

– реакции корковых отделов анализаторов (вызванные потенциалы, изменение спонтанной электрической активности коры, например депрессия хорошо выраженного альфа-ритма (8–2 к/сек);

Читать дальше