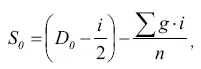

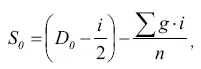

где S 0 – величина раздражителя, соответствующая верхнему разностному порогу;

D 0 – максимальная величина раздражителя (при этой интенсивности все ответы испытуемого должны быть правильными);

i — величина постоянного интервала между интенсивностями предъявляемых в беспорядке переменных раздражителей;

Σg – сумма всех ответов «больше» («сильнее»);

n — общее число всех ответов, получаемых от испытуемого для каждой отдельной величины переменного раздражителя (число это для каждого из переменных раздражителей должно быть одинаковым).

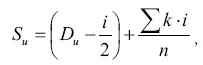

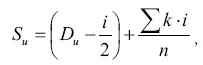

При определении нижнего разностного порога (т. е. разностного порога в сторону более слабого раздражителя)

где S u– величина раздражителя, соответствующая этому порогу;

D u– минимальная величина интенсивности применявшегося переменного раздражителя, при которой все ответы испытуемого должны быть правильными;

Σk – сумма всех ответов «меньше» («слабее»),

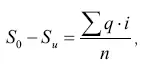

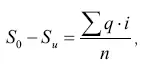

Разность между величинами S 0и S uбудет характеризовать ту область переменных раздражителей, которая вызывает у испытуемого оценки «равны» («одинаковы»):

где Σg — сумма всех ответов «равны». Верхний разностный порог будет, очевидно, равен S 0 – N, где N — величина нормального раздражителя, а нижний разностный порог будет равняться соответственно S и– N.

Вышеприведенные формулы вытекают из рассмотрения идеальных прямоугольников, к которым могут быть приведены площади, очерчиваемые кривыми частоты ответов «меньше», «равны» и «больше», даваемыми в эксперименте, проведенном по методу постоянных раздражений.

Для вычисления посредством этих формул не разностного, а абсолютного порога надо лишь собрать и подсчитать ответы «нет», «неопределенно» и «есть» (вместо ответов «меньше», «равны» и «больше») (Pauli, 1923).

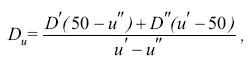

Упрощенную интерполяционную формулу для вычисления порогов по методу постоянных раздражений находим у Вундта (Wundt, 1908). Именно пороговое значение D = D u , по Вундту, соответствует тому значению раздражителя, которое в 50 % всех случаев оценивается правильно.

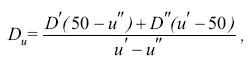

где D' и D˝ – найденные в опыте значения раздражителей, ближайшие к лежащему между ними искомому значению D u . При этом и ' – та частота суждений данного рода, которая вызывается раздражителем D ' и превышает 50 %, а и˝ — та частота суждений данного же рода, которая соответствует раздражителю D» и является меньшей, чем 50 %.

Г. В. Гершуни, Е. Н. Соколов

Объективное измерение чувствительности и субсенсорная ее область [4] Гершуни Г. В., Соколов Е. Н. Объективное измерение чувствительности и субсенсорная ее область. – Печатается по: «Психология ощущений и всприятия» / Под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Любимова, М. Б. Михалевской. – М.: ЧеРо, 1999. – С. 250–255.

В психологических исследованиях чувствительность человека характеризуют чаще всего порогом ощущения, т. е. порогом осознания факта воздействия внешнего раздражителя и речевого сообщения об этом. Однако давно известно, что далеко не все из того, что воспринимается человеком и афферентирует его поведение, осознается. Например, еще в 1863 году сотрудница И. М. Сеченова Н. Суслова наблюдала в эксперименте эффект неосознаваемого восприятия. Она заметила, что характер ощущений, вызванных штриховым прикосновением к коже волоском Фрея или ножками циркуля Вебера, изменяется при прохождении через кожу слабого электрического тока, который сам по себе не вызывает каких-либо ощущений. Еще в прошлом веке стали известны факты бинаурального взаимодействия: изменение локализации источника звука, слышимого одним ухом, под влиянием другого, неслышимого звука, подаваемого на второе ухо (Урбанчич, 1881).

Существование зоны чувствительности человека к неощущаемым раздражениям было прямо доказано в опытах известного советского физиолога Г. В. Гершуни. Позднее эта зона была определена им и количественно.

Читать дальше