«Функциональная мозаика коры не только постоянно может пополняться, но и подлежит частой переделке, т. е. одни и те же пункты коры связываются то с одной, то с другой физиологической деятельностью организма»

Описанные случаи стойкости тормозного процесса должны считаться чрезвычайными. Вероятно, помимо напряженности процесса здесь существовали и еще особые основания для нее в условиях данных опытов. Может быть, к объяснению их послужат и наши опыты, относящиеся к гипнотизму и сну, о которых речь впереди.

Рядом с этими случаями стойкости тормозного процесса в отдельных пунктах коры можно поставить случай стойкости в отдельных пунктах и процесса раздражения. У собаки (опыты Б. Н. Бирмана ) был выработан условный пищевой рефлекс на тон фисгармонии в 256 колебаний в секунду. От него были отдифференцированы 22 тона вверх до тона 768 колебаний в секунду и вниз до тона 85 колебаний в секунду, т. е., как обыкновенно, тон 256 колебаний в секунду сопровождался едой, а все остальные нет. Положительный тон применялся в каждом опыте по нескольку раз, а из тормозных то те, то другие. Таким образом, положительный пункт был как бы окружен тормозным, но это повело не к уменьшению его эффекта, а наоборот – к резкому увеличению. Затем у собаки был произведен глубокий физиологический сон. Среди этого сна, когда резкий свисток или сильный стук кулаком в дверь экспериментальной комнаты, где стояла собака, не будили собаку, положительный тон сейчас же делал собаку бодрой, причем получался полный условный слюноотделительный эффект. Так как в последующих лекциях будет доказано нашими опытами, что сон есть торможение, то в описанном опыте мы имеем пример стойкости в отдельных пунктах коры процесса раздражения при сильном натиске торможения.

Если, с одной точки зрения, кору больших полушарий можно рассматривать как мозаику, состоящую из бесчисленной массы отдельных пунктов с определенной физиологической ролью в данный момент, то с другой – мы имеем в ней сложнейшую динамическую систему, постоянно стремящуюся к объединению (интеграции) и к стереотипности объединенной деятельности. Всякое новое местное воздействие на эту систему дает себя знать более или менее во всей системе. Мы выработали известное количество условных рефлексов. Прибавление новых положительных и особенно тормозных большей частью сейчас же отзывается на состоянии прежних (опыты Анрепа и других). Мало этого. Если рефлексы остаются те же и мы меняем только раз установленный и долго поддерживаемый порядок их, размер эффекта условных рефлексов резко меняется в сторону уменьшения его, т. е. в сторону преобладания тормозного процесса.

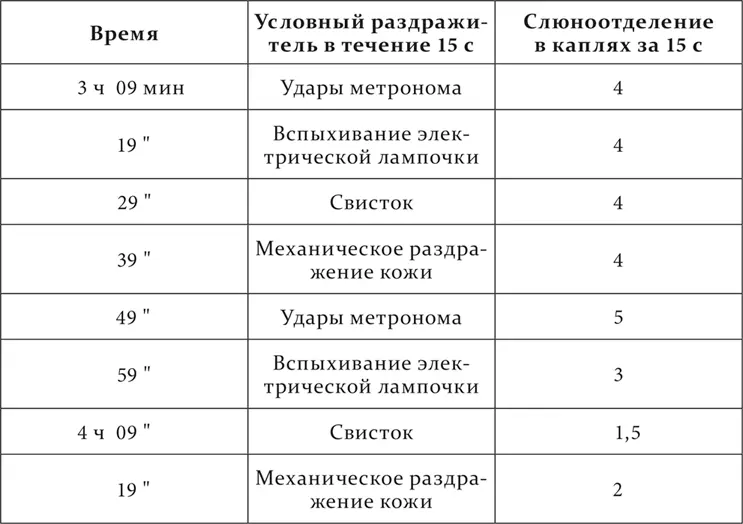

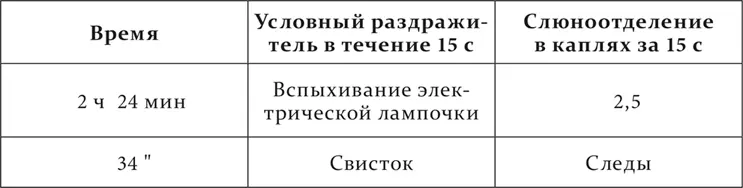

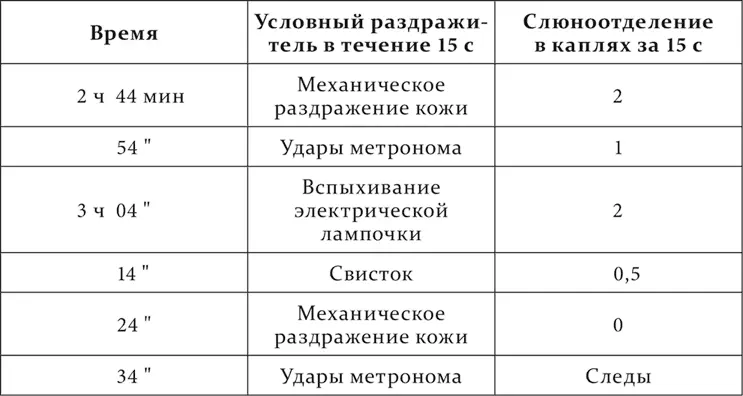

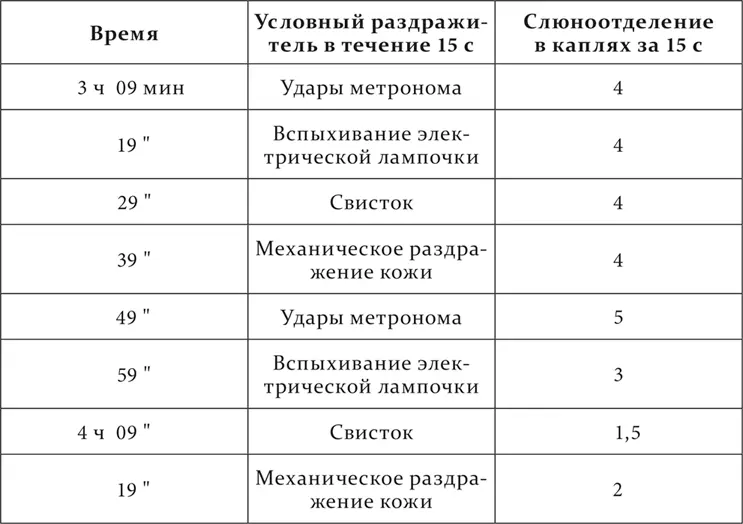

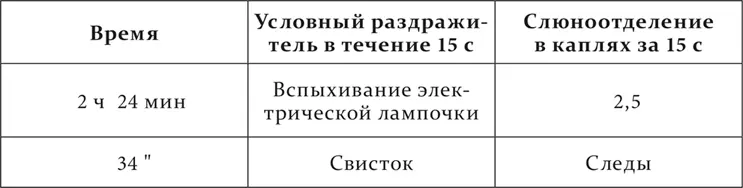

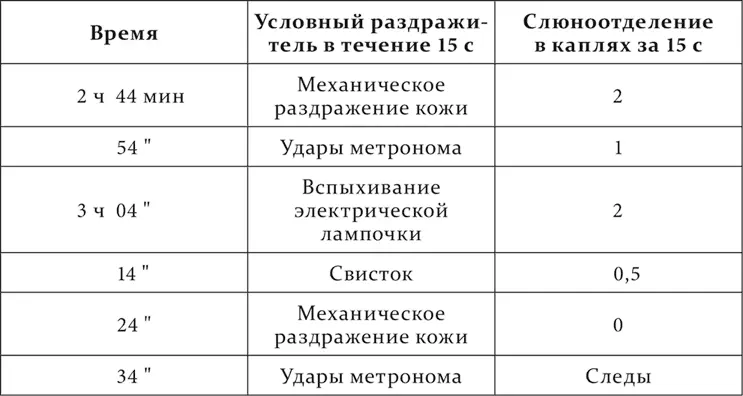

Вот пример этого, взятый из работы Д. И. Соловейчика . У собаки через каждые 10 минут применяются следующие условные пищевые раздражители: удары метронома, вспыхивание электрической лампочки, свисток и механическое раздражение кожи в приведенном порядке. В каждом опыте этот ряд повторяется.

В опыте на другой день порядок тех же раздражителей несколько меняется.

Это уменьшение величины условных рефлексов при изменении их порядка иногда, как в приведенном опыте, наступает сейчас же, иногда же оно резче обнаруживается на другой день уже при восстановлении старого порядка и продолжается то много дней, то быстро сменяется нормальной величиной.

Уменьшение рефлексов при повторном ряде в первом опыте – довольно частое явление, о котором речь будет в следующей лекции.

Переход корковой клетки под влиянием условного раздражителя…… в тормозное состояние

Мм. гг.! Условный раздражитель, очевидно, адресующийся к корковой клетке, естественно прежде всего должен давать нам сведения о ее свойствах. Характернейшим свойством этой клетки является более или менее быстрый переход ее под влиянием условного раздражителя в тормозное состояние. В ранних лекциях о внутреннем торможении мы видели, что, как только положительный условный раздражитель остается без подкрепления, без сопровождения безусловным раздражителем, он делается тормозным, т. е. клетка под его действием переходит в тормозное состояние. Как понимать этот факт? Какое его ближайшее основание? Существует ли этот переход только при указанном условии? Какое значение имеет при этом безусловный рефлекс? Ответом на эти вопросы и будет настоящая лекция.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)