Восприятие науки в обществе

Уолтер Бодмер, генетик с немецкими корнями, – профессор Оксфордского университета в Великобритании. В 1985 г. Лондонское королевское общество, старейшее в мире научное учреждение, назначило его руководителем группы по изучению отношения к науке и технике в Англии. Королевское общество было обеспокоено распространением антинаучных настроений и видело в этом серьезную опасность для общественного благосостояния. Результаты работы этой группы и ее рекомендации были опубликованы в основополагающей статье, известной как «Доклад Бодмера».

В аналогичном предыдущем исследовании основное внимание уделялось прямым количественным оценкам отношения к науке. Однако Бодмер и его группа страстно отстаивали простую и интуитивно понятную мысль: оппозиция науке и технике обусловлена неведением. Поэтому для формирования в обществе более благожелательного отношения к науке и более эффективного использования преимуществ, предоставляемых наукой и техникой, необходимо повысить уровень понимания научных достижений обычными людьми. Концепцию, согласно которой отношение к науке определяется уровнем ее понимания, часто называют дефицитной моделью. В рамках этой модели считается, что антинаучное мышление обусловлено дефицитом знаний и должно исчезнутьпри восполнении этого дефицита.

Доклад Бодмера вдохновил ученых всего мира на изучение понимания науки в обществе. В Соединенных Штатах эти исследования возглавил Национальный совет по делам науки. Раз в два года ученые подводят итоги своей работы, публикуя отчет «Индикаторы науки и техники» (Science and Engineering Indicators). Главная трудность заключается в том, чтобы научиться количественнооценивать уровень понимания прогресса обществом. Наука – это громадная и сложная область жизни, и никакой простой тест здесь не может быть всеобъемлющим. В качестве одного из методов исследования Национальный совет по делам науки предложил провести в обществе проверку знаний с помощью ряда вопросов, касающихся конкретных фактов.

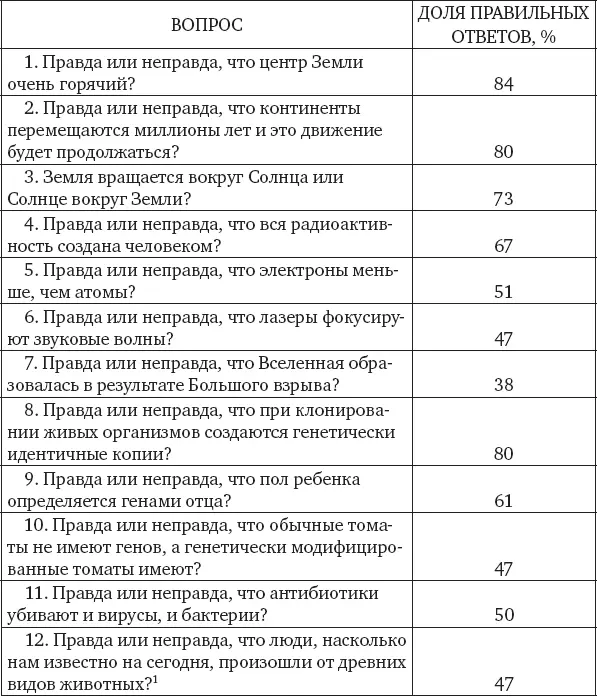

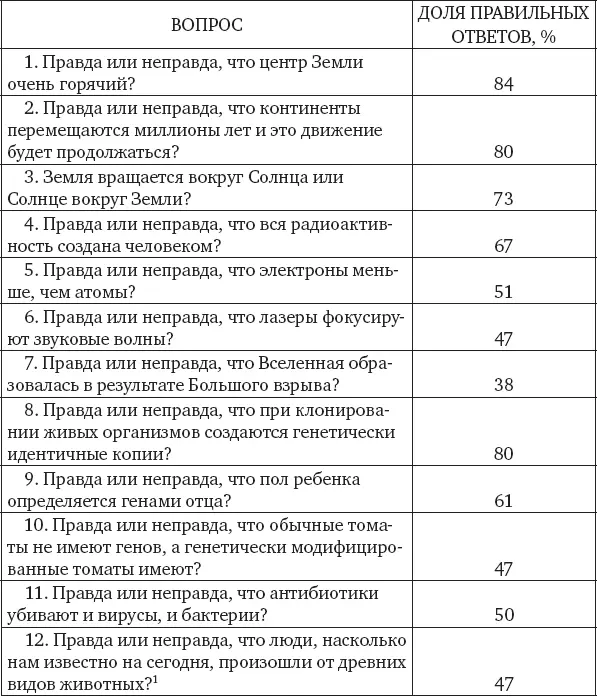

Ниже приведены вопросы, которые чаще всего задавались с 1979 г., когда Национальный совет по делам науки приступил к изучению уровня научных знаний у американцев. Ответы приведены на с. 187. Проверьте, на сколько вопросов вы сами ответите правильно.

Справа от каждого вопроса указан процент людей, давших правильный ответ в 2010 г. Вопросы 7 и 12 «конфликтные», потому что правильный ответ на них вынуждает некоторых респондентов переступать через свои религиозные верования. Если же перед вопросами поставить слова «согласно выводам астрономов» или «согласно теории эволюции», то доля правильных ответов на оба вопроса возрастает до 70 % (127). И все же общий результат выглядит обескураживающим. Даже если бы люди просто угадывали, то правильных ответов было бы примерно 50 %. Можно посмеяться над тем, насколько невежественны американцы, но давайте не будем торопиться с осуждением: процент правильных ответов у респондентов из других стран, включая Китай, Россию, Индию, Японию, Южную Корею и страны Евросоюза, не больше, а в большинстве случаев даже немного меньше.

В дополнении к этому опроснику ученые часто спрашивают людей об их отношении к науке и технике, и обычно оказывается, что у респондентов, давших больше правильных ответов, отношение к науке и технике в целом более позитивное. В одном из своих исследований в 2013 г. мы проводили тест на научную грамотность, а затем просили людей описать их отношение к некоторым современным технологиям, в частности к генетически модифицированным продуктам, к лечению стволовыми клетками, к вакцинации, к нанотехнологии, к атомной энергии и к облучению пищевых продуктов. Люди, давшие больше правильных ответов, больше склонялись к тому, что эти технологии приемлемы, что их опасность не так велика, а польза для общества от них большая.

Похоже, что зависимость между знанием и отношением к науке существует, хотя и весьма слабая. В этом и состоит реальная проблема использования дефицитной модели. Попытки познакомить людей с основами научного мышления, длившиеся десятилетиями, оказались неэффективными, ибо не удалось достигнуть целей, поставленных в докладе Бодмера, в частности внедрить позитивное отношение к науке, повышая уровень научной грамотности в обществе. Несмотря на все усилия, направленные на повышение уровня понимания научных достижений в обществе, на многие миллионы долларов, истраченные на исследования, разработку учебных программ и информационно-пропагандистскую деятельность, никакого продвижения в этом направлении мы пока не видим. Антинаучные убеждения все еще широко распространены и сильны, и непохоже, что просвещение помогает от них избавляться.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу