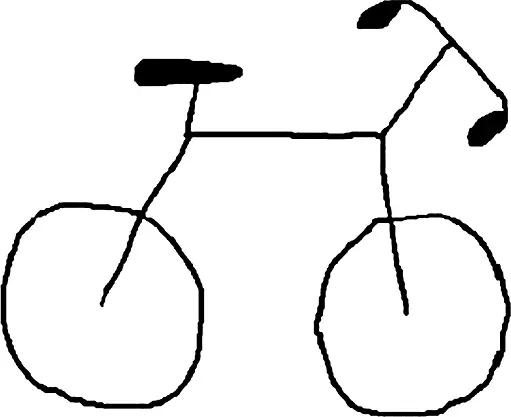

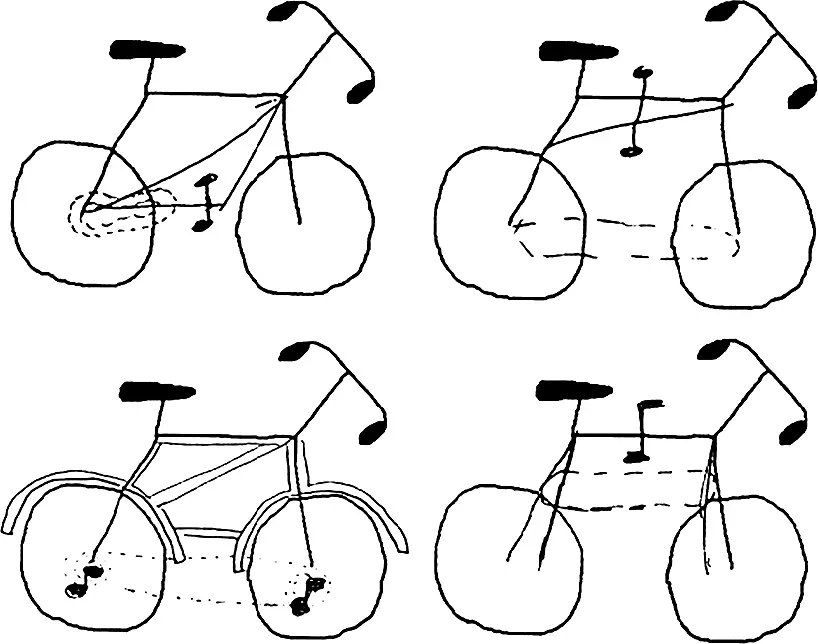

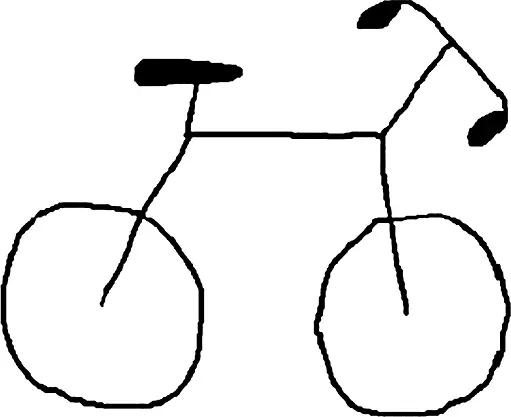

Весьма наглядно демонстрирует иллюзию глубины объяснения также попытка выяснить, что люди знают о велосипедах (7). Психолог из Ливерпульского университета Ребекка Лоусон показывала группе студентов-психологов схематический чертеж велосипеда, на котором отсутствовали некоторые части рамы, а также цепь и педали, и просила студентов дорисовать недостающие части.

Попробуйте сами. (См. рисунок.) Какие элементы рамы отсутствуют? Как должны располагаться цепь и педали?

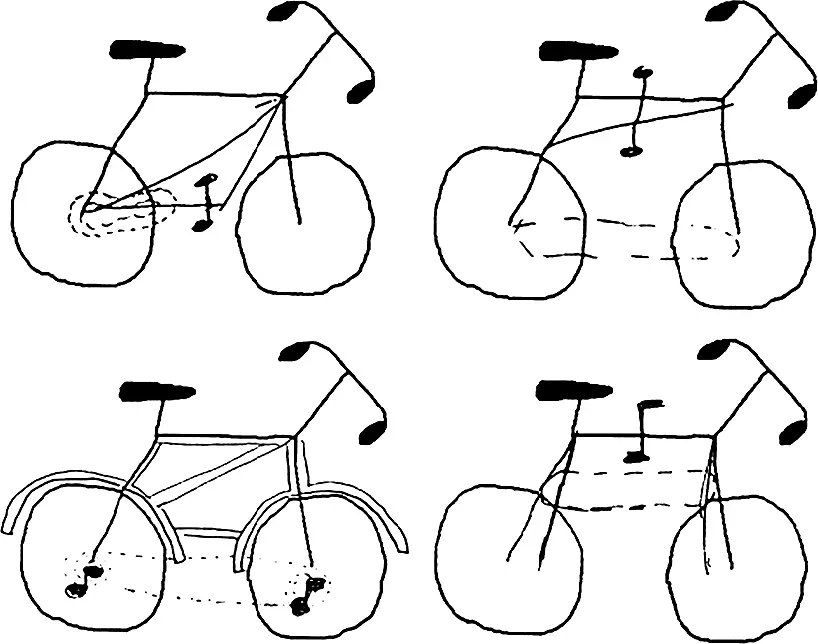

Ответить на эти вопросы оказалось на удивление трудно. Около половины студентов, участвовавших в исследовании Лоусон, не смогли правильно дополнить чертежи (некоторые примеры показаны на следующей странице). Более того, когда респондентам давали полный правильный чертеж, а вместе с ним три неправильных и просили выбрать правильный, результаты были не лучше. Многие выбирали картинки, на которых цепь шла вокруг оси не только заднего, но и переднего колеса, хотя при такой конфигурации невозможно делать повороты. Даже опытные велосипедисты при выполнении этого с виду простого задания проявили себя далеко не лучшим образом. Поразительно, насколько отрывочны и поверхностны наши представления о знакомых предметах, даже тех, с которыми мы сталкиваемся постоянно и которые действуют с помощью не столь уж сложных механизмов.

Сколько мы знаем на самом деле?

Итак, мы переоцениваем объем наших знаний, из чего следует, что мы более невежественны, чем о себе думаем. Но насколько мы невежественны? Можно ли как-то оценить реальный объем наших знаний? Ответить на этот вопрос попытался Томас Ландауэр (8).

Ландауэр – один из создателей когнитивистики, занимавший научные должности в Гарварде, Дартмуте, Стэнфорде и Принстоне и, кроме того, на протяжении 25 лет пытавшийся применить свои наработки в Bell Labs. Его карьера началась в 1960-х, когда ученые-когнитивисты всерьез полагали, что мозг – это своего рода компьютер. Когнитивистика как наука формировалась параллельно с развитием компьютеров. Основы вычислительной науки и техники в той форме, в какой они нам сейчас известны, разработали великие математические умы, прежде всего Джон фон Нейман и Алан Тьюринг, но вскоре возник вопрос: работает человеческий разум так же, как компьютер, или нет? Компьютер имеет операционную систему, работающую с помощью центрального процессора, который считывает значения из цифровой памяти и записывает их с помощью небольшого набора правил. Основатели когнитивистики считали, что мозг работает так же. Компьютер использовался в качестве метафоры, которая определяла развитие когнитивистики. Считалось, что мышление – это разновидность компьютерной программы, которая реализуется в мозгу человека. Одним из великих достижений Алана Тьюринга является то, что он довел эту идею до ее логического предела. Если человек работает как компьютер, значит, можно запрограммировать компьютер так, чтобы он делал то, что может делать человек. Руководствуясь этой идеей, в 1950 г. в своей классической статье «Вычислительные машины и разум» он поставил вопрос «Могут ли машины думать?» (9).

В 1980-х гг. Ландауэр решил оценить объем человеческой памяти в тех же единицах, которые используются для измерения объема памяти компьютера. Ко времени написания этой книги ноутбуки выпускаются с объемом энергонезависимой памяти (то есть памяти для длительного хранения информации) 250 или даже 500 гигабайт. Чтобы определить объем знаний у людей, Ландауэр использовал несколько изящных приемов. Например, он оценил средний словарный запас взрослого человека и подсчитал, сколько байт памяти потребуется для хранения такого объема информации. Затем он использовал полученный результат для того, чтобы оценить средний размер всей базы знаний взрослого человека. В целом у него получилось около половины гигабайта.

Кроме того, он получил еще одну оценку совершенно другим способом. Во многих экспериментах психологи просят людей прочитать текст, посмотреть рисунки или прослушать слова (имеющие смысл или бессмысленные) или целые предложения, прослушать короткие музыкальные отрывки и т. п. Через некоторое время, иногда измеряемое минутами, а иногда неделями, они проверяют, что осталось в памяти участников эксперимента. Для этого можно, например, просто попросить людей воспроизвести ранее представленный им материал. Этот тест позволяет оценить память человека, и он может оказаться очень трудным. Как вы думаете, вы смогли бы прямо сейчас, навскидку, вспомнить отрывок текста, который прослушали только один раз несколько недель тому назад? Ландауэр также проанализировал результаты некоторых экспериментов, не столь трудных для их участников. Чаще всего в этих экспериментах использовали тесты на опознание: как правило, испытуемым предлагалось определить, видели или слышали они недавно представленное им фото, слово, музыкальный фрагмент или нет. В некоторых экспериментах людям показывали несколько предметов и просили выбрать тот, который они видели раньше. Это очень чувствительный метод тестирования памяти; при его использовании хорошие результаты показывают даже люди со слабой памятью. Чтобы оценить объем информации, который человек может помнить, Ландауэр оценивал разницу в эффективности распознавания между группой, которой демонстрировались предметы, и группой, которой они не демонстрировались. Эта разница и является мерой памяти в чистом виде.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу