Даже когда сотрудничающие готовы придерживаться некоего плана действий, они остаются верны своим обязательствам только в начале трансформационного процесса. В сложной и враждебной обстановке единственный известный нам способ добиться того, чтобы план сработал — при условии что все стороны предпримут действия, которые обязались предпринять, и что эти действия будут иметь ожидаемые последствия, — это попытаться. Безрассудно и фантастично предполагать, что наши замыслы сработают как по-написанному. В данном контексте единственный разумный способ двигаться вперед — делать один шаг за раз и учиться на ходу.

Таким образом, напряженное сотрудничество означает нечто большее, чем заключение сделки или соглашения. Это непрерывный процесс, во время которого важнее действовать, чем соглашаться. Критически важно создавать условия, в которых участники могут действовать свободно и творчески, и таким образом прокладывать путь вперед. Успех в сотрудничестве не означает, что участники согласились, полюбили друг друга или начали доверять друг другу — возможно, это произойдет, но, возможно, и нет. Успехом можно считать то, что они смогли выйти из тупика и сделать следующий шаг.

Напряженное сотрудничество также включает нечто большее, чем формулирование, согласие и выполнение плана. Создание плана может оказаться полезным опытом, если мы с легкостью придерживаемся его и изменяем, когда он лишается смысла. Напряженное сотрудничество включает в себя прокладывание пути вперед, несмотря на споры и сомнения. Дэн Сяопин, бывший председатель Китайской Коммунистической партии, использовал запоминающийся образ для описания такого подхода в период перехода Китая к социалистической рыночной экономике: «Мы переходим реку, нащупывая камни» [39] Quoted in Barbara Heinzen, Feeling for Stones: Learning and Invention When Facing the Unknown (London: Barbara Heinzen, 2006).

.

Принцип, согласно которому путь вперед важнее нащупать, чем спланировать, хорошо описан в литературе по менеджменту. Теоретик организационных процессов Карл Вейк рассказывает историю, возможно, анекдотическую, которая произошла с одним отрядом во время военных маневров в Швейцарии:

Молодой лейтенант маленькой венгерской части в Альпах отправил взвод разведки в ледяную пустоту. Немедленно повалил снег, он шел два дня, а взвод никак не возвращался. Лейтенант переживал, опасаясь, что отправил собственных людей на смерть. Но на третий день взвод вернулся. Где были солдаты все это время? Как им удалось найти дорогу? «Мы решили, что потерялись и ждали конца. Но потом один из нас нашел карту в кармане. Это нас успокоило. Мы разбили лагерь, переждали непогоду и потом с помощью карты нашли ориентиры. И вот мы тут». Лейтенант взял эту замечательную карту в руки и, к изумлению, обнаружил, что это карта не Альп, а Пиренеев [40] Karl E. Weick, Making Sense of the Organization (Oxford: Blackwell Publishing, 2001), 345–46.

.

Вейк хотел сказать, что люди находят путь не обязательно потому, что у них есть хорошая карта или план, а потому, что «начав действовать, они достигают очевидных результатов в некотором контексте, и это помогает им разобраться в том, что происходит, что остается неясным и что делать дальше». Им не нужно иметь ясное видение или цель, им достаточно только столкнуться с неким вызовом или проблемой, которую они пытаются решить (солдатам, например, нужно было пережить шторм). Члены команды, как правило, добиваются прогресса не потому, что строго следуют идеальному плану, чтобы достичь согласованных целей, а потому, что они учатся и реагируют по мере действия. Когда дела идут на лад, они делают это (как солдаты) с надеждой, вниманием, энергией, гибкостью и взаимной поддержкой.

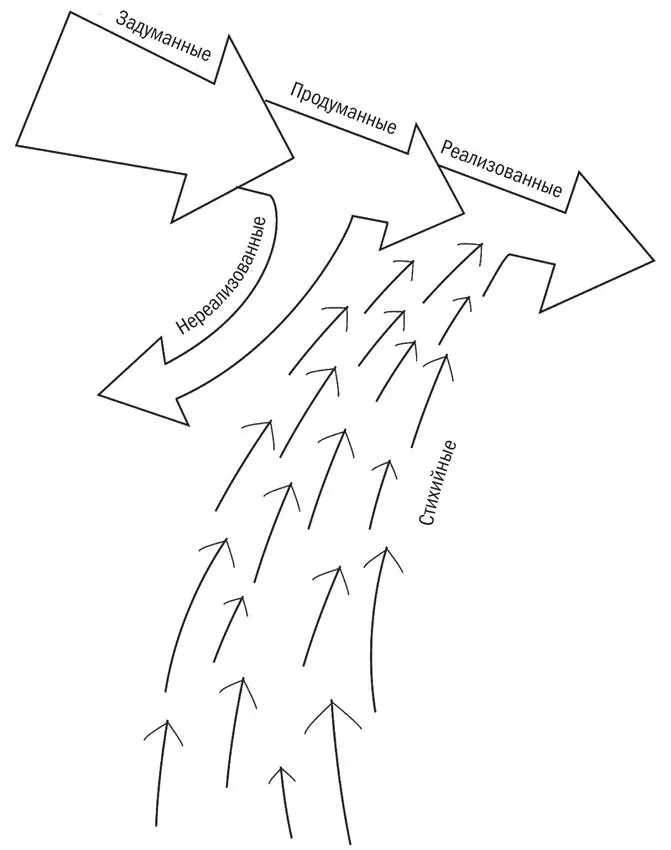

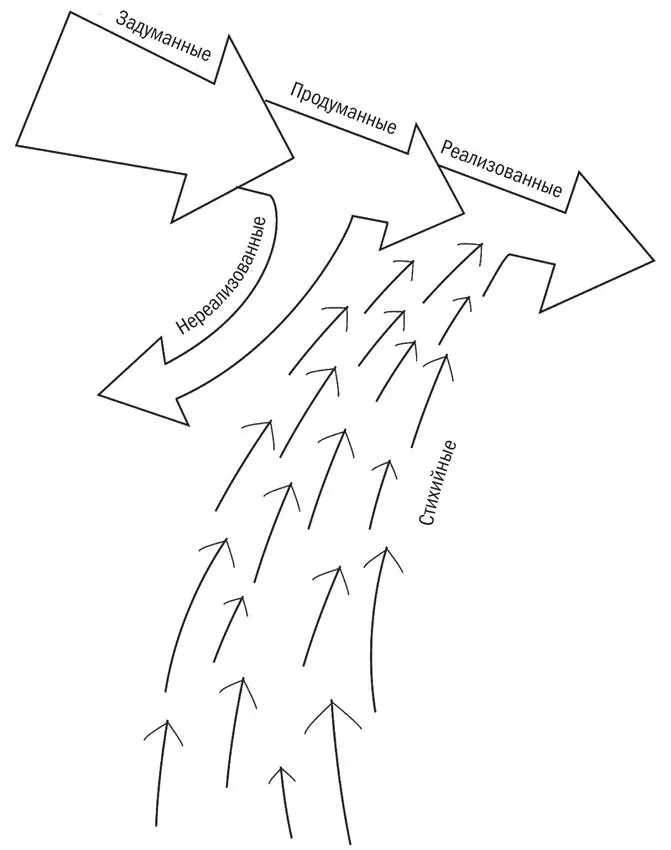

Профессор менеджмента Генри Минцберг продолжил развивать эту концепцию. Он отметил, что существует два противоположных способа реализовать стратегию. Либо у вас есть стратегия, которая оказывается успешной при точной реализации, либо у вас есть стихийная стратегия, которая реализуется вопреки намерению или при его отсутствии. По мнению Минцберга, мало кто из менеджеров организаций способен применять или применяет полностью продуманные стратегии.

Типы стратегий

«Чтобы стратегия была совершенно продуманной, то есть для реализации замысла (плана действий) в точности так, как задумано, необходимо гарантировать как минимум три условия. Во-первых, у организации должны быть определенные намерения, выраженные с достаточно высоким уровнем детализации, чтобы не возникало сомнений в том, чего она хочет добиться, до совершения определенных действий. Во-вторых, поскольку организация подразумевает коллективные действия, то, чтобы рассеять любые возможные сомнения в том, подходят ли эти цели организации, они должны быть общими буквально для всех участников; возможно, для этого нужен определенный контроль. В-третьих, эти коллективные намерения должны осуществляться именно так, как они задуманы. Следовательно, никакая внешняя сила (рынок, технология, политика и тому подобное) не могут им помешать. Иными словами, окружающая среда должна быть либо полностью предсказуемой, благоприятной, либо находиться под полным контролем организации. Реализовать эти три условия непросто, так что нам вряд ли удастся найти идеально продуманную стратегию в организации» [41] Henry Mintzberg and James A. Waters, “Of Strategies, Deliberate and Emergent,” Strategic Management Journal 6, no. 3 (1985), 257.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Адам Кахане В команде с врагом [Как работать с теми, кого вы недолюбливаете, с кем не согласны или кому не доверяете] обложка книги](/books/26216/adam-kahane-v-komande-s-vragom-kak-rabotat-s-tem-cover.webp)

![Адам Кей - Осторожно, Рождество! [Что происходит с теми, кому не удалось избежать дежурства в праздники] [litres]](/books/389625/adam-kej-ostorozhno-rozhdestvo-chto-proishodit-s-t-thumb.webp)