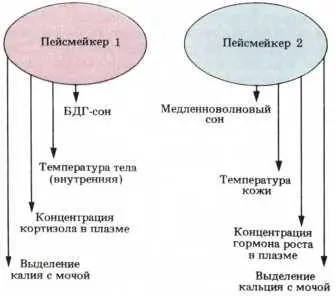

Дополнительные данные в пользу того, что у млекопитающих функционирует не один пейсмейкер, были получены при обследовании таких людей, как Мишель Сиффр (см. выше), живущих в изоляции. Тот факт, что у испытуемых наблюдается спонтанная десинхронизация, т.е. несовпадение циркадианного ритма температуры тела и цикла сон-бодрствование, указывает на существование по меньшей мере двух пейсмейкеров. Имеются определенные наборы ритмов, которые в таких экспериментах никогда не десинхронизируются и, следовательно, должны быть подчинены общему ритмоводителю. В один такой набор входят ритмы сна и бодрствования, температуры кожи, концентрации гормона роста в крови и содержания кальция в моче (рис. 96). Предполагается (хотя это отнюдь не доказано), что эту группу ритмов контролируют супрахиазменные ядра. Во вторую группу показателей, варьирующих согласованно даже тогда, когда происходит десинхронизация других функций организма, входят циклы сна с БДГ, внутренней температуры тела, уровня кортизола в крови и калия в моче. Пейсмейкер, контролирующий эти ритмы, по-видимому, более устойчив, чем тот, от которого зависит ритм сна и бодрствования. В тех случаях, когда ритмы становились свободнотекущими, т. е. при отсутствии внешних времязадателей, эта группа редко отклонялась от 24,8-часового цикла (Moore-Ede et al., 1982).

Рис. 96. Внутри каждой из этих двух групп ритмов не происходит десинхронизации при их свободном протекании. Это означает, что ритмы каждой группы, по-видимому, регулируются одним пейсмейкером. (Moore-Ede, Sulzman, Fuller, 1982.)

На многие вопросы о биологических часах у человека и других млекопитающих мы пока не можем ответить: сколько их, как они взаимодействуют между собой и есть ли в организме «главный ритмоводитель», по которому устанавливаются и «проверяют время» все остальные. Больше знаний нужно и для того, чтобы помочь в диагностике и лечении расстройств, которые могут быть связаны с десинхронизацией ритмов.

Ритмы и психические нарушения

Новые данные о биологических ритмах наводят на мысль, что десинхронизация может играть некоторую роль в возникновении психических расстройств. Наиболее полно изучены два из них — депрессия и бессонница.

Депрессия

Депрессия у больных почти всегда циклична, хотя сами циклы подвержены значительным индивидуальным вариациям. (Депрессия и маниакально-депрессивный психоз будут более подробно рассмотрены в главе 9.) Когда исследователи изучили цикличность сна у людей, страдающих депрессией, они обнаружили существенные отклонения в характере электроэнцефалограммы. У многих больных БДГ-фаза наступала гораздо раньше, чем у здоровых людей. Создавалось впечатление, что у больных нарушены нормальные соотношения между «быстрым» сном и остальными фазами, а также ритмом сон бодрствование (напомним, что эти ритмы, по-видимому, контролируются двумя различными ритмоводителями).

Располагая этой информацией, Фредерик Гудвин, Томас Уэр и их коллеги решили посмотреть, смогут ли они восстановить нормальную синхронность этих ритмов и приведет ли это к снятию депрессивного состояния. Экспериментаторы стали укладывать пациентов спать на 6 часов раньше обычного, чтобы добиться согласования их циклов БДГ/неБДГ и сон/бодрствование. Для ряда больных этот способ оказался эффективным. Примерно через две недели после того, как установилось более раннее время отхода ко сну, признаки депрессии исчезли, но всего лишь временно. Фазы ритмов вскоре вновь разошлись, и депрессия вернулась.

Хотя лишение сна — далеко не идеальный способ лечения депрессии, тот факт, что он все-таки помогает, указывает на возможную роль нарушений функций мозговых часов, контролирующих ритм сна и бодрствования, в развитии депрессивного состояния. Конечно, столь же вероятно и то, что нарушение сна есть результат каких-то болезненных процессов, вызывающих наряду с этим и депрессию. Например, одна из современных теорий связывает депрессию с аномалиями в работе тех синапсов мозга, в которых медиатором служит норадреналин (см. гл. 9). Предполагается, что норадреналин — один из главных медиаторов, контролирующих цикл БДГ-сна. Если эта. гипотеза подтвердится, можно будет понять аномалии в циклах БДГ-сна, часто наблюдаемые у лиц, страдающих депрессией.

Лечение, основанное на знании биологических ритмов, оказалось, однако, более успешным не при депрессии, а при бессоннице определенного типа.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)