В те же годы было проведено другое исследование, поставившее ученых в тупик. У крыс с циркадианными ритмами, приуроченными к световому циклу, в лабораторных условиях не наблюдалось нарушения ритма даже при повреждении зрительных проводящих путей между сетчаткой и мозгом. Очевидно, механизм биологических часов, находящийся у крысы, по мнению Рихтера, в гипоталамусе, получал информацию о свете и темноте, минуя обычные зрительные каналы.

Эта загадка была вскоре разрешена в результате анатомических исследований, которые показали, что существует особый нервный путь, соединяющий сетчатку каждого глаза с гипоталамусом. Этот путь ведет от глаз прямо к двум небольшим скоплениям нейронов в гипоталамусе — так называемым супрахиазменным ядрам . Эти ядра лежат непосредственно над зрительной хиазмой, где перекрещиваются нервные волокна, идущие от каждого глаза. Вооруженные этой информацией, две исследовательские группы вскоре доказали, что супрахиазменные ядра — это важнейшие гипоталамические структуры, необходимые для осуществления нормальной циркадианной ритмичности у крыс.

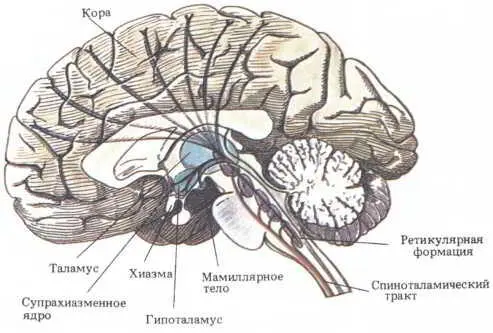

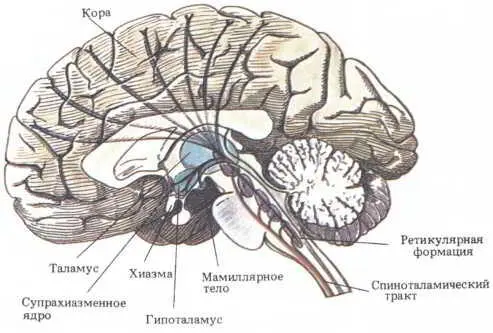

Образования, аналогичные супрахиазменным ядрам, были позднее обнаружены у всех млекопитающих от утконоса до шимпанзе. И в гипоталамусе человека тоже имеются супрахиазменные ядра (рис. 95).

Рис. 95. На этом разрезе мозга, проходящем в срединной плоскости, можно видеть, что супрахиазменное ядро расположено над формация зрительным перекрестом в основании гипоталамуса. Показаны также широко дивергирующие аксоны, исходящие из одного источника — ретикулярной формации.

Каждое супрахиазменное ядро (их всего два — по одному с каждой стороны гипоталамуса) состоит приблизительно из 10000 небольших, плотно уложенных тел нервных клеток со слабо ветвящимися дендритами. Многие соседние нейроны образуют синапсы друг с другом в переплетении локальных сетей. Синапсы между близко расположенными нейронами — явление, не характерное для мозга, но, как полагают многие ученые, наши нейронные часы должны состоять именно из таких плотно упакованных взаимодействующих клеток. По-видимому, нейроны этих ядер выделяют несколько различных медиаторов, но пока в больших количествах здесь обнаружен только серотонин, который приходит от ядер шва по путям типа дивергентных сетей с одним входом.

Входные и выходные пути супрахиазменных ядер проследить довольно трудно из-за плотного расположения нейронов. Известен тракт, идущий от сетчатки, а также входные связи от одного из отделов гипоталамуса и от ядер шва в стволе мозга. Ядра шва содержат серотонинэргические нейроны, которые и служат источником больших количеств серотонина в супрахиазменных ядрах.

Нейроны, тела которых находятся в супрахиазменных ядрах, посылают свои аксоны к другим ядрам гипоталамуса (которые, возможно, тоже являются пейсмейкерами), а также к гипофизу и (через полисинаптическую сеть) к эпифизу и тем частям мозгового ствола, которые, как известно, участвуют в регулировании сна.

Данные о том, что супрахиазменные ядра действительно сами генерируют ритмы, были получены в экспериментах на крысах (S. Inouye, H. Kawamura). При регистрации электрической активности нервных клеток этих ядер и других областей мозга у нормальных животных во всех исследованных участках был обнаружен ритм спонтанных разрядов, соответствовавший циркадианному циклу сна и бодрствования. После того как все нервные связи между супрахиазменными ядрами и остальными частями мозга были перерезаны, циркадианный ритм активности сохранился только в этих ядрах. Результаты опытов ясно указывают на роль супрахиазменных ядер как пейсмейкеров, по крайней мере у крыс.

В отношении человека единственными данными являются клинические описания расстройств поведения у больных с опухолями мозга, которые, как выяснилось при вскрытии, были локализованы в области супрахиазменных ядер. При опухолевых поражениях переднего края третьего желудочка и зрительного перекреста (место расположения этих ядер) отмечались серьезные нарушения ритма сна и бодрствования (Fulton, Baily, 1929).

Хотя супрахиазменные ядра определенно играют важнейшую роль в регулировании циркадианных временных систем, имеются данные о существовании также и других ритмоводителей у млекопитающих. Так, например, у обезьян саймири с поврежденными супрахиазменными ядрами исчезают ритмы питания, питья и активности, но остается неизменным суточный цикл температуры тела. Это показывает, что колебания температуры находятся под контролем какого-то другого пейсмейкера.

Читать дальше

![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)