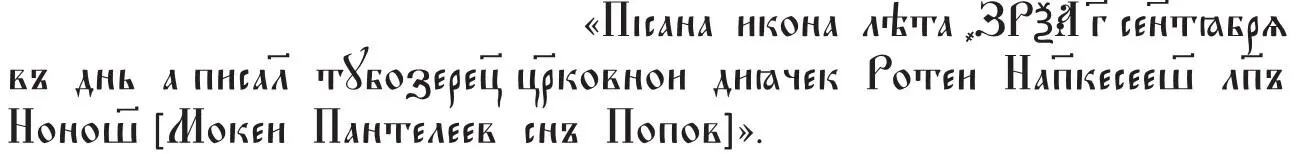

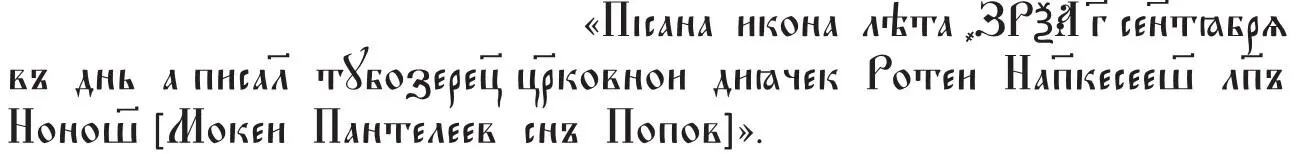

Ещё одна подписная икона того же мастера – образ Николая Чудотворца 1670 г. (ГРМ) – сохранила обычную вкладную надпись без всяких криптографических элементов. Тем не менее Мокей Пантелеев не раз обращался к тайнописи. Сохранились сведения о его утраченном или пока не найденном произведении – иконе Спаса Нерукотворного из церкви в Кузаранде, написанной в 1675 г. Согласно метрике XIX в. на ней была похожая надпись: «Написана икона сия лета 7184 октября дня, а писал многогрешный раб Ротейко Напкеевешь положил сию Еуставьев по обещанию своему на Кузаранду во храмъ великомученика Георгия». По справедливому замечанию В. Г. Платонова и С. П. Сергеева, если исправить ошибку во втором слове тайнописи и прочесть его как «Напкесеешь», криптограмма будет расшифрована как «Мокейко Пантелеевь» 127. Таким образом, мы можем говорить о своего рода семейной традиции, к которой братья Пантелеевы обращались не менее трех раз – довольно часто, если учесть, что нам известны всего четыре подписанные ими иконы. Характерно, что младший брат при этом пользуется простым шифром, основанным на принципе замены букв, а старший – гораздо более сложным условным алфавитом. Возможно, оба иконописца прибегали к обоим способам, но тем не менее возникает впечатление, что Игнатий старался продемонстрировать свой особый артистизм. Сравнение его произведения с аналогичной по сюжету и очень похожей стилистически иконой письма младшего брата показывает, что Игнатий Первой Пантелеев был первым и в смысле квалификации.

Традиция включения подобных криптограмм во вкладные и близкие им по функциям надписи не была широко распространенной. К тому же в последней трети XVII в. литорею и другие виды тайнописи сменил новый способ шифровки, соответствовавший приоритетам эпохи, – частичная или полная транслитерация русских слов буквами латинского алфавита. Она использована в надписи на раме с клеймами чудес Владимирской иконы Богоматери из Архангельского монастыря в Великом Устюге (1678–1679 гг., ГТГ) 128. В ней сообщается, что раму исполнил «устюжанин Afonasii Petrow Sokolow по обещанию устюжанина Ивана Анисифорова Malcowa». Второй пример – несколько иного характера: это надпись на портрете стольника Василия Люткина 1697 г. (ГИМ), в которой указаны имя изображенного и дата исполнения портрета, но не имя художника 129.

Однако криптографические надписи на русских иконах имеют параллели в других регионах православного мира, и прежде всего – в живописи Балкан. Большое количество таких текстов, в том числе принадлежащих известным сербским иконописцам Лонгину и Радулу, упомянуто в одной из работ Б. Тодича 130. Как и перечисленные нами русские криптографические надписи, они относятся преимущественно к XVI–XVII вв. По мнению Б. Тодича, главной причиной использования тайнописи было желание сделать надпись недоступной широкому зрителю и установить с ее помощью личный контакт между художником и изображенными им персонажами 131. Эту версию сложно опровергнуть (во многом из-за того, что тайнописные тексты особенно часто скрывают имена писцов, иконописцев и т. д.). Однако русские памятники свидетельствуют о том, что положение дел было более сложным.

Прежде всего некоторые русские криптограммы очень легко расшифровываются. Это относится к двум «латинским» надписям конца XVII в., одна из которых к тому же вообще не содержит упоминаний о художнике и помещена не на иконе, а на портрете: в ней зашифровывается имя модели, а не автора 132. Можно было бы возразить, что в данном случае речь идет о совсем позднем произведении, типологически и стилистически не имеющем отношения к средневековому искусству. Однако среди перечисленных нами надписей на более ранних иконах есть криптограмма, также не содержащая в себе никакой информации о личности автора. Это надпись на каргопольской иконе первой половины XVI в. «Положение ризы Богоматери», всего-навсего называющая сюжет. Столь же бессодержательна, хотя и магически значительна криптограмма «Арипь» («Аминь») в составе «летописца» новгородского панагиара 1435 г. Существенно, что имя мастера Ивана здесь никак не завуалировано.

Обращение к более обширному материалу в сфере книжности показывает, что криптограммы далеко не всегда скрывали сугубо личную информацию, а если шифруемые тексты все-таки имели персональный характер, то их содержание не обязательно было сакральным, строго молитвенным: они могли быть обращены не только к Спасителю и святым, но и к читателям 133, и это значит, что тайнопись следовало разгадывать. Часто криптограммы представляют собой откровенную демонстрацию лингвистических, литературных, каллиграфических и художественных талантов исполнителя или заказчика произведения. Указанием на демонстративность может быть избыточность шифра, превышающая функциональную необходимость. «Летописец» погибшего большого колокола Саввино-Сторожевского монастыря 1667 г. содержит шесть вариантов тайнописи, причем пять из них представляют собой специально разработанные системы значков 134. Это традиционная по жанру и структуре надпись, сопровождающая вклад, в данном случае – царский. С ней соседствовал вполне традиционный пространный текст, в котором без обиняков было названо не только имя заказчика колокола, но и имя литейщика – Александра Григорьева 135.

Читать дальше