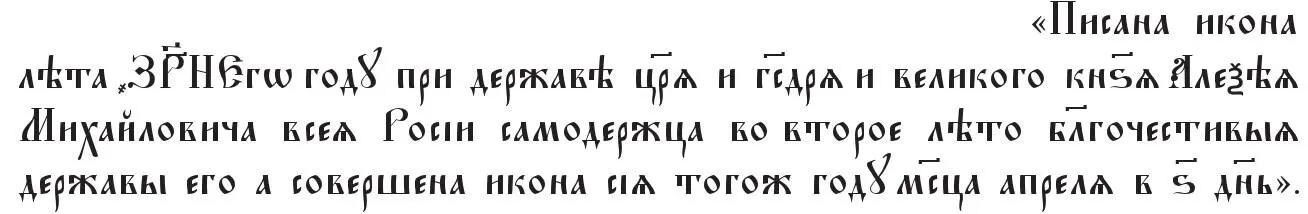

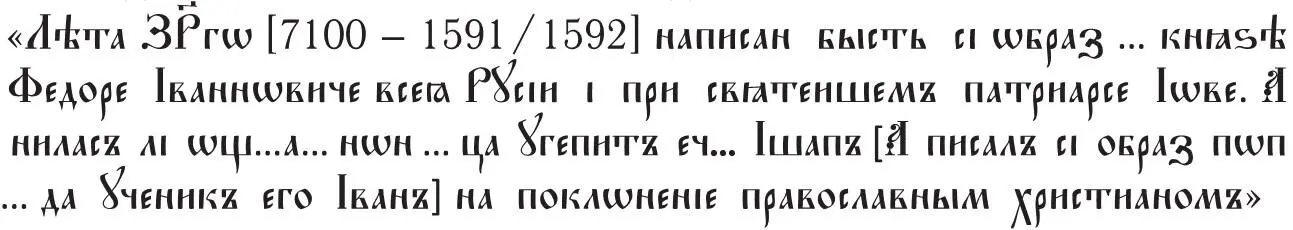

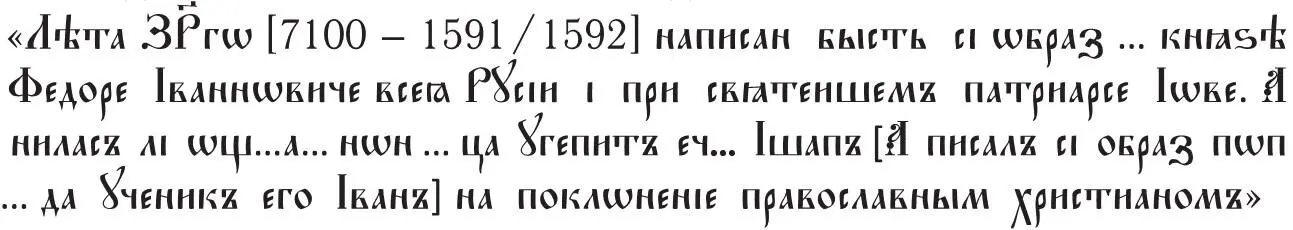

Еще один пример тайнописной надписи на иконе имеет прямое отношение к личности мастера. В собрании Архангельского областного музея изобразительных искусств хранится образ Благовещения из церкви Богоявления на Ухтострове близ Холмогор. В нижней части его средника, на поземе, помещен «летописец», пока не прочитанный полностью. Однако мы можем предложить более точный по сравнению с предыдущими публикациями 119вариант его прочтения, исходящий из предположения, что фрагмент надписи написан простой литореей:

120.

120.

Кроме царя и патриарха здесь фигурируют еще два человека – некий пока безымянный «поп»-иконописец и его ученик Иван, и именно эта часть надписи оказывается зашифрованной. Поскольку в приведенном тексте нет специального упоминания вкладчика, можно предположить, что образ Благовещения был даром самого иконописца – скорее всего, жившего на Ухтострове, в одном из соседних приходов или, еще более вероятно, в Холмогорах, где была сосредоточена художественная жизнь нижнего Подвинья. Из той же художественной среды несколько раньше вышел недавно раскрытый образ Феодора Стратилата 1581 г. из пинежского погоста Покшеньга (АОМИИ), также сохранивший вкладную надпись на поземе 121. В ней упоминается только вкладчица иконы, а «тайнописные» фрагменты отсутствуют. Однако в обоих случаях надписи написаны изысканным мелким почерком с многочисленными лигатурами и грецизирующими начертаниями отдельных букв, причем надпись на иконе 1581 г. как бы переплетается с подвижной орнаментальной декорацией позема. Обе надписи рассчитаны на разгадывание, расшифровку текста; их чтение словно намеренно затруднено сложностью начертаний и небольшим размером букв, обилием лигатур и другими препятствиями. Характерно, что замысловатость надписи на иконе «Благовещение» как бы компенсирует абсолютную художественную вторичность этого памятника: обетная икона, созданная попом с пока не установленным именем, судя по всему, была точным списком более раннего храмового образа зимней Благовещенской церкви того же Богоявленского Ухтостровского прихода (как мы считаем, эта икона сохранилась и ныне находится в одном из московских частных собраний 122).

Имя иконописца оказалось зашифрованным и в ныне утраченной надписи на алтарной двери Введенской церкви Кирилло-Белозерского монастыря (Кирилло-Белозерский музей-заповедник) 123. Текст надписи, находившейся на нижнем поле, был опубликован архимандритом Варлаамом: «В лѣто 7116 [1607] обновлена бысть церковь Введение Пречистые Богородицы благословлением о царе и великомъ князи Василии Ивановиче вся Росии самодержци, во второе лѣто государства его, по благословению игумена Матθея и по приговору старца Пахомiя и всѣхъ старцов соборныхъ, а начат писати сии образ октября 1 день, а совершенъ ноября в 7 день, а писал многогрѣшныи чернец ѰГАЛИМ  ». Комбинация букв под титлами была убедительно истолкована архимандритом Варлаамом как имя иконописца Трифона, записанное с помощью цифирной тайнописи, которая раскладывает цифровое значение каждой буквы имени на слагаемые, в свою очередь, обозначаемые буквами-цифрами 124.

». Комбинация букв под титлами была убедительно истолкована архимандритом Варлаамом как имя иконописца Трифона, записанное с помощью цифирной тайнописи, которая раскладывает цифровое значение каждой буквы имени на слагаемые, в свою очередь, обозначаемые буквами-цифрами 124.

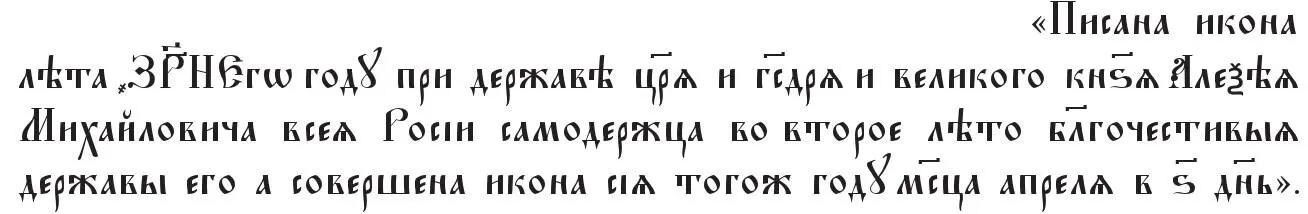

Кроме чернеца Трифона в XVII в. традицию тайнописания на иконах продолжают обонежские иконописцы, родные братья Игнатий и Мокей Пантелеевы (оба – дьячки, сыновья тубозерского попа Пантелея Самсонова) 125. Игнатий, иначе – Первой (видимо, старший из братьев), в 1647 г. написал образ Огненного восхождения пророка Илии со сценами жития для церкви Ильинского Водлозерского погоста (МИИРК) 126. На ее нижнем поле он поместил надпись:

В следующей строке надпись продолжается криптограммой, написанной условным алфавитом и разгаданной по смыслу С. П. Сергеевым: «А писал многрешный раб Первой, а по имени Игнатей Пант…». Брат Пантелея, Мокей, в 1652 г. написал очень похожую (но без житийных клейм) икону Огненного восхождения пророка Илии, предназначавшуюся для часовни в деревне Пяльма (МИИРК). Вкладная надпись на нижнем поле этого образа содержит простую криптограмму – имя, переданное простой литореей:

Читать дальше

120.

120. ». Комбинация букв под титлами была убедительно истолкована архимандритом Варлаамом как имя иконописца Трифона, записанное с помощью цифирной тайнописи, которая раскладывает цифровое значение каждой буквы имени на слагаемые, в свою очередь, обозначаемые буквами-цифрами 124.

». Комбинация букв под титлами была убедительно истолкована архимандритом Варлаамом как имя иконописца Трифона, записанное с помощью цифирной тайнописи, которая раскладывает цифровое значение каждой буквы имени на слагаемые, в свою очередь, обозначаемые буквами-цифрами 124.