Дальше отступления от закона Бойля-Мариотта становятся все более существенными. Под давлением около 81 МПа плотность воздуха возрастает примерно в 400 раз, что в 1,9 раза меньше плотности воды. Воздух становится практически несжимаемым при давлении 151 980 кПа. Чтобы довести его до плотности воды, потребуется приложить давление 506 625 кПа, т. е. свыше 500 млн Па! Таким образом, пузырек воздуха всплывет даже со дна Марианской впадины (11 022 м) — самого глубокого желоба Мирового океана.

К слову, все прочие газовые законы — Шарля и Гей-Люссака — справедливы также при низких давлениях и температурах, близких по значению к норме. Под нормой, а точнее, нормальными условиями в физике понимаются условия с температурой +20 °C и атмосферным давлением (101 325 Па, или приближенно 101,3 кПа). Вообще, оба названных газовых закона следует считать законами Гей-Люссака, именно так они и называются во многих книгах. Дело в том, что именно этот ученый вывел оба закона, хотя обоснован один из них (изохорический) был Шарлем.

Оба закона показывают изменение температуры сначала при постоянном давлении, а затем при постоянном объеме. Впоследствии, в середине XIX в., на основании найденных Бойлем, Мариоттом, Шарлем и Гей-Люссаком соотношений английский инженер Б. Клайперон и великий русский химик Д. И. Менделеев вывели объединенный газовый закон. Он гласит, что отношение произведения давления на объем к температуре газа есть величина постоянная.

Дизельный двигатель и другие изобретения

Благодаря соотношению газовых параметров удалось объяснить принципы адиабатического процесса в газах, протекающего на больших высотах в атмосфере, когда расширяющийся воздух остывает. Изменение объема и давления этого воздуха происходит одновременно и вызывает вполне естественное изменение температуры. Кинетическая теория добавляет к этой зависимости свое толкование. Воздух затрачивает внутреннюю энергию на такое расширение. Поскольку нагретость газа является условной мерой энергии движения молекул, то падение энергии неизбежно приводит к понижению температуры.

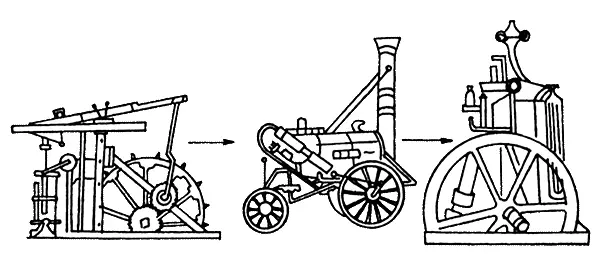

Дизельный двигатель был сконструирован при попытках повысить коэффициент полезного действия обыкновенных автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Если при адиабатическом расширении газа его температура сильно падает, то обратный процесс — сжатие — должен приводить к существенному повышению температуры. Чем горячее сжатый газ, тем быстрее он сгорает. Горение при высоких температурах повышает эффективность работы двигателя.

Но в двигателях внутреннего сгорания сильно сжимать газ невозможно. Если превысить нормальное сжатие более чем в 5 раз, то газ воспламеняется значительно раньше положенного времени. Горючее вещество детонирует, что может привести к взрыву.

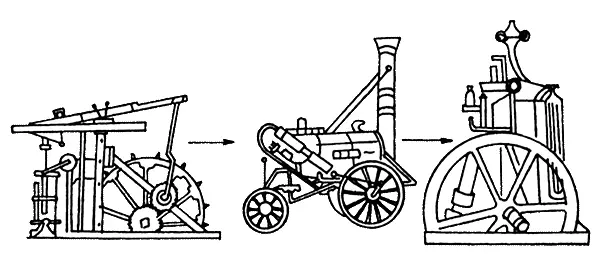

Немецкий изобретатель P. Дизель в конце XIX в. сконструировал двигатель нового типа, где эта проблема решалась сама собой. Начальный вариант устройства был предложен конструктором в 1897 г. Двигатель Дизеля, называемый ныне просто дизелем, позволял развивать 10-кратное сжатие газа.

Любопытно, что самим газом является не горючее вещество, а просто воздух. Он разогревается настолько, что в нем самовоспламеняются капельки жидкого топлива (прежде это была главным образом нефть). Оно намеренно разбрызгивается через форсунку посредством нагнетаемого компрессором воздуха. Сегодня наличие такого компрессора не является обязательным, он отсутствует на многих моделях дизеля. Температура сжатого воздуха в дизеле составляет +600 °C. Двигатель не нуждается в системе зажигания и способен работать на неочищенном топливе, в т. ч. и на нефти. У дизеля есть и множество других достоинств.

Один из самых первых массовых дизельных двигателей был поставлен в 1921 г. на тракторе марки «Ланц-Бульдог» германского производства. Примечательной чертой раннего дизеля следует назвать особенности его работы. Двигатель запускался посредством 10-минутного разогрева головки цилиндра. Для этой цели тракторист использовал паяльную лампу.

Когда эта процедура была выполнена, тракторист нацеплял съемное рулевое колесо на ось маховика и раскручивал последний. Затем рулевое колесо возвращалось обратно на колонку. Чтобы двигатель начинал вращаться в обратную сторону, трактористу требовалось сбавить число оборотов до предельно минимального значения и резко дать газ. Только таким способом удавалось добиться движения трактора задним ходом.

Читать дальше