Когда закончились конструкторские работы по созданию «газолиновой повозки», как ее окрестили историки, началась франко-прусская война. Изобретатель, желая скрыть свое детище от прусской армии, зарыл повозку в защитный насыпной вал, перекрывавший неприятелю подступы к Парижу. После расчистки вала автомобиль обнаружить так и не удалось.

В течение длительного времени разработки в данном направлении не велись, и только расцвет нефтяной промышленности привлек внимание к газолиновым устройствам. Газовый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания был впервые построен спустя 10 лет после машины Авеля. Автором проекта выступил в 1878 г. немецкий изобретатель Н. Отто.

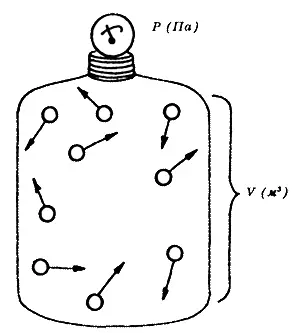

Учение о теплоте успешно развивалось во многом благодаря прогрессу в ряде остальных физических наук. Фундамент теоретических и практических знаний ученых и изобретателей XVII–XIX вв. опирается на положения о способности водяного пара совершать работу и о молекулярном строении вещества. Однако эти положения и сами должны иметь некий базис. Таковой возник после открытия давления воздуха, а впоследствии дополнился изучением свойств газообразных веществ. Механика и кинетическая теория газов, бурно развивавшиеся с середины XVII в., обогатили представления физиков о процессах в системах молекул и способствовали разработке замечательных технических изобретений.

Термин «газ» ввел голландский химик Я. Ван-Гельмонт для обозначения всех веществ, пребывающих в газообразном состоянии. Это слово происходит от древнегреческого «хаос», которое имеет два значения — беспорядок и сияющее пространство. Ван-Гельмонт выбрал, в чем он сам впоследствии признавался, последний вариант. Тем самым химик намеревался уже в самом названии показать, что газ «ничем не отличается от хаоса древних».

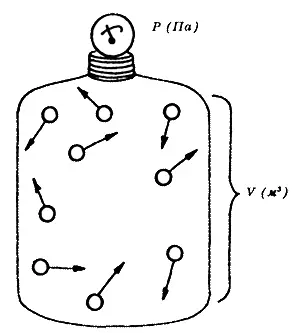

Сегодня физикам известно, что для описания газа вполне подходят оба значения слова «хаос», потому что молекулы газа находятся в крайне беспорядочном состоянии. И все же мы всегда имеем дело с газом как сколько-нибудь упорядоченной физической системой. Дело в том, что подлинный беспорядок в газе возникает лишь во время рассеивания его в мировом пространстве.

Огромные, растянувшиеся подчас на сотни миллиардов километров туманные скопления холодного газа во Вселенной расширяются во всех направлениях, встречая лишь слабое сопротивление космической среды, а именно одиночных частиц и излучения. Молекулы и атомы расходятся по разным направлениям. Лишь конечность скорости препятствует стремительному рассасыванию газовых туманностей.

На Земле и других планетах газ пребывает в более или менее упорядоченном состоянии. Во-первых, благодаря силе тяжести, действующей на все без исключения планетные тела, газ здесь обладает весом. Далее (о чем уже сообщалось в разделе о давлении воздуха) в замкнутом пространстве газообразное вещество приобретает давление. Если в мировом пространстве значительно разреженные туманности не обладают реальной температурой, то газы в ограниченном объеме способны аккумулировать лучистую энергию солнца.

Температура, в свою очередь, влияет на давление. Например, земной воздух от неоднородного нагрева становится легче в одной местности и вытесняется более прохладным и тяжелым, поступающим из соседних регионов. Перемещения легких и тяжелых масс связаны с неравномерным распределением воздушного давления и порождают потому ветер и перемены погоды. Воспетые романтиками морские бризы являют собой типичный пример замены воздушных теплых и холодных масс на границе суши и моря в течение суток.

Не менее часто случается наблюдать и другой процесс. Знаете ли вы, отчего на больших высотах воздух холоден, хотя он там ближе к потоку солнечной энергии? Солнце не нагревает воздух напрямую, он получает солнечное тепло, отраженное землей или отданное океаном. Поэтому теплые массы воздуха скапливаются в приземном слое. Они легче, чем вышележащие холодные массы, а потому постепенно вытесняются ими. Легкий воздух вытесняется тяжелым вверх, расширяется в высших слоях атмосферы, где пространство больше, и оттого остывает.

Читать дальше