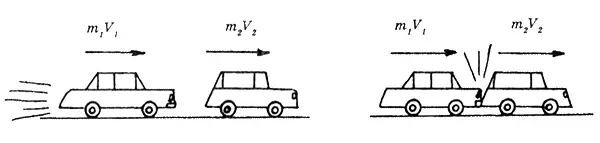

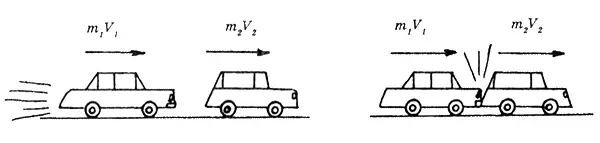

Обычно ученые называют количество движения импульсом тела. Не следует путать импульс тела с импульсом силы, который равен произведению силы на время ее действия. Читателя может удивить, откуда взялись столь странные величины. Они выведены из второго закона Ньютона. Согласно этому фундаментальному закону механики, под действием силы массе можно сообщить некоторое ускорение, причем масса и ускорение прямо пропорциональны значению силы.

Отсюда становится ясно, что за время, пока действует сила, происходит изменение скорости (ускорение) массы. Так как произведение времени на силу есть импульс силы, а произведение массы на скорость есть количество движения, то получается, что изменение количества движения равно импульсу силы.

Разумеется, все это было открыто не сразу. Сначала И. Ньютону предстояло сформулировать законы динамики. К слову, когда великий англичанин открыл второй закон динамики, то выразил его посредством декартовой величины — импульса тела. В формуле Ньютона ускорение полностью отсутствует, будучи замененным на более корректное выражение — изменение импульса тела за единицу времени. Ускорение ввели другие ученые, развивавшие классическую механику в посленьютоновский период. Они же тем самым невольно все испортили.

Формула Ньютона легко преобразуется в релятивистское выражение, которое учитывает изменение массы на больших скоростях. Релятивизм (теория относительности), предсказывает, что масса тела, движущегося на околосветовой скорости, существенно меняется. Ньютон не мог предвидеть этого открытия, сделанного на рубеже XIX–XX вв., но гениальный ученый подобрал наиболее верную и удобную форму для выражения физического закона и тем самым опередил научную мысль своего времени.

Если через второй закон динамики в механике закрепляется понятие импульса тела, то через третий закон обосновывается сохранение этой величины. Но все же не будем умалять заслуг Декарта. Он, конечно, не мог сформулировать понятие импульса тела так, как это сделали впоследствии Ньютон и другие механики. Однако заслуга выдающегося французского мыслителя состоит в другом. Он открыл универсальный закон природы, который послужил отправной точкой и для Ньютона, и для других физиков.

Наиболее существенным следствием из закона сохранения количества движения является закон сохранения материи. Впервые этот закон вывел М. В. Ломоносов, выразив его в виде химического закона сохранения количества вещества: «Все перемены, в натуре [в природе] случающиеся, такого суть состояния, что сколько у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому». Ломоносов обосновывает этот закон по аналогии с декартовым законом сохранения импульса тела:

«Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».

В настоящее время материя признана естествознанием неуничтожимой, постоянной. Поэтому законы сохранения всегда справедливы, они являются следствием сохранения количества материи во всех ее формах. Физиками выведены на сегодняшний день законы сохранения количества движения, момента количества движения, работы, механической энергии, полной энергии, зарядов (электрического и др.), изоспина.

Интересно одно удивительное следствие из закона сохранения импульса тела. Если тело обладает способностью отбросить значительную часть своей массы, то перед нами уже система из двух тел, обменивающихся импульсом. Существуют ли в природе такие необычные тела? Да, они существуют. Более того, эти тела вполне обычны. В их числе стоит и человеческое тело. Оно неразрывно связано с Землей, образуя как бы единое целое. Однако силой мышц человек способен… отбросить от себя планету. На самом деле люди отталкиваются от Земли, но эффект получается равный.

Идущий по тротуару пешеход ежесекундно отбрасывает от себя земную массу, что и позволяет ему двигаться. Чем выше скорость отделения земной массы, тем выше скорость нашего движения. Отдача оружия основана на том же принципе. Ружье выбрасывает снаряд со столь большой скоростью, что и само начинает двигаться в противоположную сторону. Некоторые изобретатели в конце XIX столетия задались вопросом, что произойдет, если стрелять постоянно. Очевидно, можно будет двигаться вместе с оружием, чуть ли не лететь на винтовке или пушке!

Читать дальше