3. Внешними границами [137] И в этом смысле также ещё более далёким прообразом, представляющим как бы «тень образа» (Ср.: Там же. С. 616–619).

деятельности мира, устремлённого в своём историческом движении от Бога [138] Деятельность которого охватывается универсумом «земного града» как целого, богоборческими сообществами (например, ересями и расколами) и персонами.

.

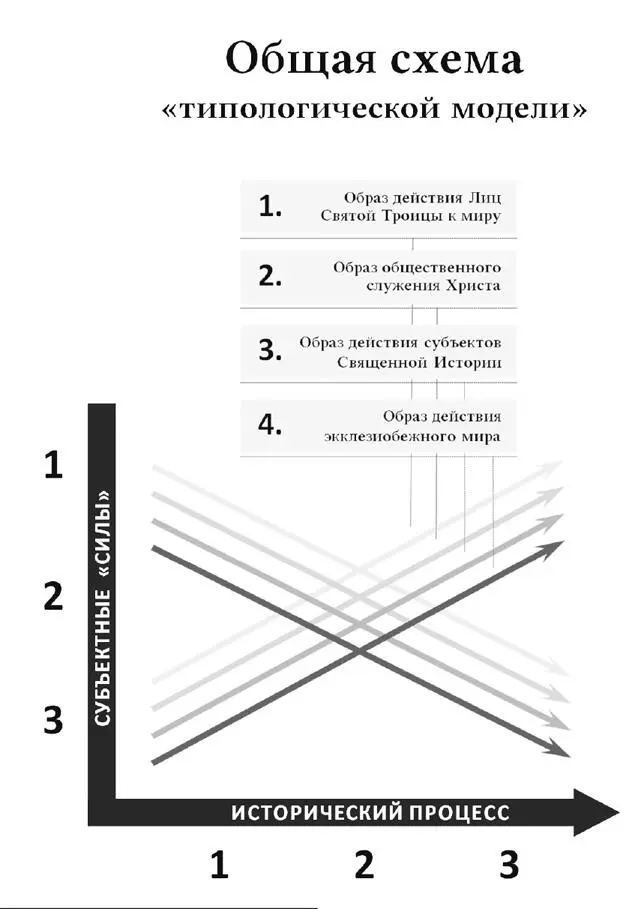

Итак, согласно такому пониманию, образ действия Лиц Святой Троицы не только направлен к человеку и его истории, не только выступает источникомпути человека к Богу; он выступает также образомпо отношению к тем процессам, которые происходят в самом человеке в его историческом простирании и развитии. И не только образом «благого пути», но и образом «недостойного», « тенью образа», если опираться на терминологию малоазийской богословской школы [139] Там же. С. 616–623.

.

Здесь надо заметить, что представление о прообразовательном значении τρóπος τῆς ἐνεργείας Святой Троицы по отношению к таковым же ипостасным проявлениям, но уже в тварном мире, основано на той мысли, что и Сама Святая Троица есть Первообраз человека (ср.: Быт 1:26); т. о., закономерно, чтобы и проявления прообразуемого (т. е. образы действия человека) были отображением проявлений Первообраза.

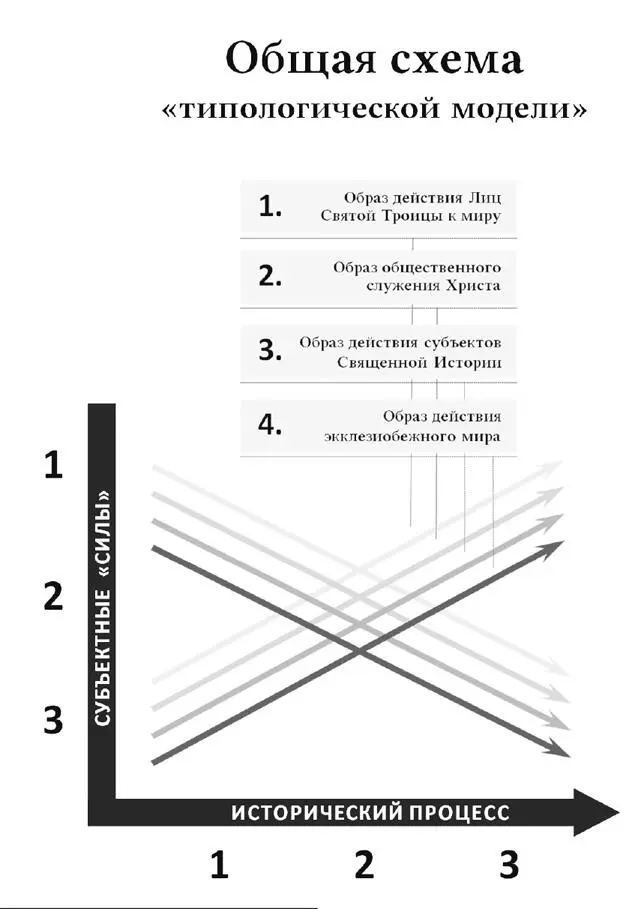

Результатом сказанного может быть построение исторической модели, пока имеющей самый общесхематический и даже условный характер.

Для практического её наполнения надо ещё выяснить ряд вопросов.

2.3.2. Субъекты и «силы» исторических процессов

Первый из них: какие исторические силы могут быть представлены в данной модели?

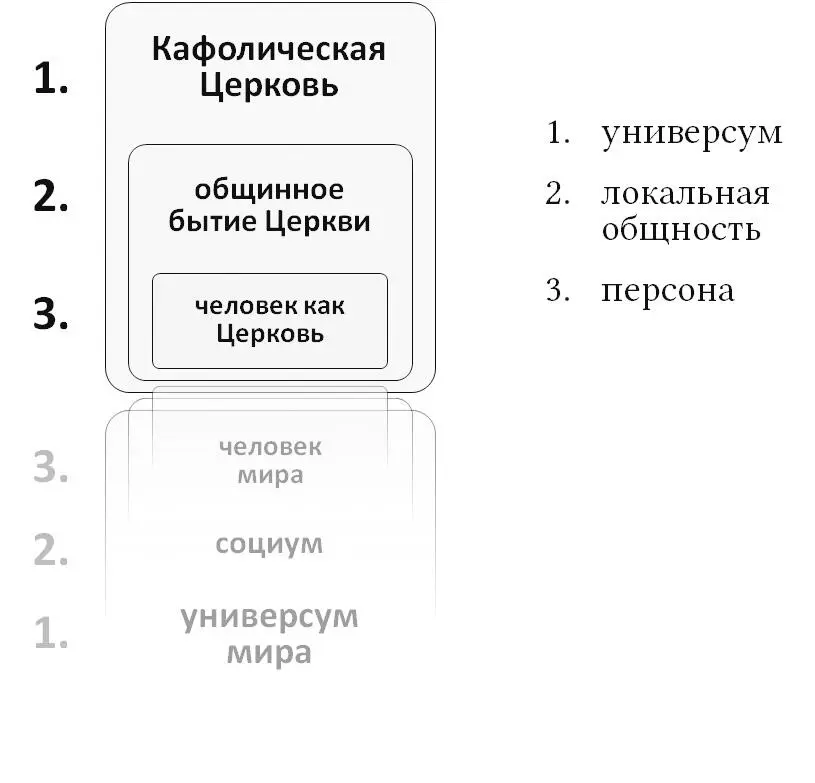

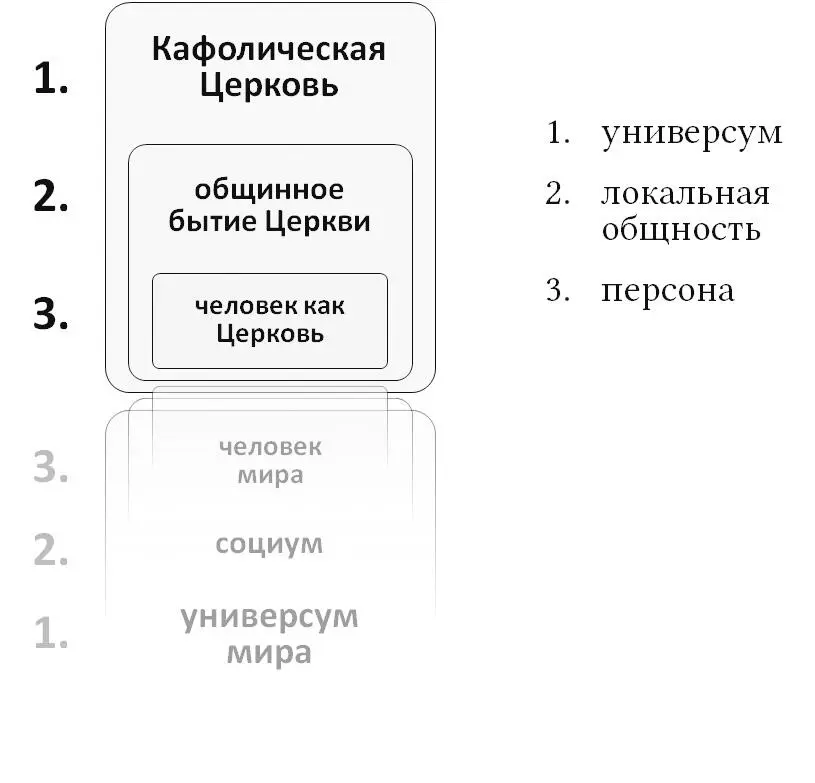

При этом необходимо учитывать то, что в каждом конкретном случае (построения соответствующего графика, относящегося к тому или иному историческому процессу) речь должна идти о такой общности исторических сил [140] Условные цифры «1», «2», «3» в вертикальной координате.

, которая образует реальное органическое единство [141] Здесь мы устойчиво используем понятие «образ бытия» (τρóπος τῆς ύπάρξεως) (См. об этом ниже).

, например: персона, социум, церковная община, универсум мира или Кафолическая Церковь как единое и неделимое целое; всякий процесс должен быть рассмотрен прежде всего как процесс целого и уже потом – как процесс, формируемый внутренними ему силами. Отношение такой общности к её составным частям во внецерковном мире будет иметь своим образом таковое же отношение (общности к частям) в Церкви [142] См. ниже.

, а соответствующее отношение в Церкви иметь своим образом – отношения внутритроичные, несмотря на то, что ко Святой Троице, конечно, мы никоим образом не можем прилагать понятия «частей» и «целого». Всё это составляет базовые положения иерархической модели Церкви и сопутствующих выводов, которые были изложены нами ранее в ряде работ [143] См.: Легеев М., свящ . Богословие истории и актуальные… С. 98–128; Его же . Богословие истории как наука. Опыт… С. 402–431; Его же . Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпосылки // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (6). С. 31–40 и др.

и будут подтверждены в настоящей монографии [144] См.: п. 3.3.

.

Итак, в каких смыслах мы можем говорить о силах исторических процессов? Или каковы собственно исторические силы, «руслом» для деятельности которых служит присутствие в мире Святой Троицы?

2.3.2.1. В макропроцессах

Ранее мы уже представляли наиболее общую классификацию таких «исторических сил», относящихся к макромасштабу исторических процессов, – классификацию субъектов исторических процессов , основанную, прежде всего, на историко-богословских построениях святых I–IV вв., а затем и особенно – блж. Августина Иппонского [145] См.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 171.

. Она может быть представлена следующей зеркально-троичной моделью [146].

Здесь стоит сделать несколько общих замечаний, касающихся понятия «субъект истории».

Определение понятия «образ бытия» (τρóπος τῆς ύπάρξεως) как органической ипостасной реальности, включающей в себя ипостась как один из частных случаев [147], ставит нас перед следующей проблемой. Со времён каппадокийского богословия богословские понятия «ипостась» и «лицо» неразрывно связаны друг с другом, сохраняя, тем не менее, каждое свои изначальные смысловые особенности [148]. Расширив и уточнив значение понятия «образ бытия» и соотнеся его с понятием «ипостась» (как со своим частным случаем), мы оказались перед вопросом соотнесения его также и с понятием «лицо», которое, в свою очередь, связано с понятием «ипостась».

Читать дальше