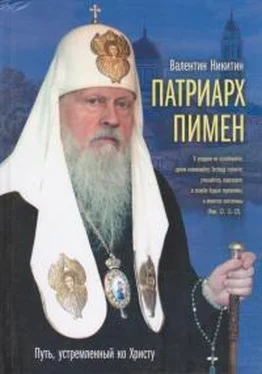

Мальчику Сереже Извекову тогда было 7 лет.

Одновременно большевики развязали шумные пропагандистские кампании по вскрытию и ликвидации святых мощей, началось насильственное закрытие монастырей и храмов. Но отделить Церковь от семьи с ее добрыми церковными традициями никакие постановления и декреты, никакие безумные акции безбожной власти не могли.

Занятиям в школе предшествовали уроки, которые Сергею Извекову давала опытный педагог и близкий друг семьи — Анна Андреевна Борисова, супруга богородского протоиерея Владимира Борисова.

В Богородском уезде в то время хорошо сохранились и были доступны для посещения старинные усадьбы с уютными старинными парками и роскошными дворцами — Гребнево и Каменки, Савинское и Глинки. В них некогда бывали Г.Р. Державин и В.А. Жуковский, П.А. Вяземский и М.Ю. Лермонтов, другие замечательные поэты и писатели. Дух поэзии витал над этими благословенными местами… И не здесь ли зародилась в отроке Сергее любовь к родной русской земле, любовь к отеческой поэзии? Не здесь ли родились первые строки его чистых и трогательных стихов?

Вот одно из них, посвященное родному городу. Оно так и озаглавлено — «В городе Богородске»:

Близ Москвы, у шоссейной дороги,

Где на Нижний идут ходоки,

Богородск. Там же берег отлогий

Вдоль обрывистой Клязьмы-реки.

В летний день много тени и влаги,

А зимой — белый снежный покров…

Много фабрик: «Морозов», «Елагин»

Средь больших и уютных дворов.

Да высоких два храма со звоном,

Красотой и величьем пленя,

Бархатистым малиновым звоном

Призывали к молитве меня.

Молитва с детских лет осенила Сергея Извекова своим благодатным покровом, и он, можно сказать, от колыбели был «человеком Божьим». А своей малой родине обязан будущий Патриарх редким знанием хоровой музыки, безупречным музыкальным вкусом и любовью к церковным напевам.

Ведь именно в Богородске был создан знаменитый «Морозовский хор» (при поддержке известного предпринимателя-старообрядца), расцвет которого пришелся на начало XX столетия. Первым руководителем хора, исполнявшего древние церковные напевы, стал Иван Аверьянович Фортов, знаток крюкового пения; в 1907 году его сменил молодой регент Павел Васильевич Цветков (1881–1911), «вдохновитель знаменного пения». Под его руководством хор достиг известности, выступал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, пел с императорской капеллой, записал несколько граммофонных пластинок. В детстве Сергей Извеков должен был слышать эти пластинки. Удивительно, что одновременно с церковными хорами на Богородско-Глуховской мануфактуре был создан Рабочий хор, которым несколько лет руководил Александр Васильевич Свешников (1890–1980), впоследствии всемирно известный дирижер, создавший Государственный хор русской песни СССР. Для него работа в Богородске стала первым шагом к вершинам хорового искусства, и он впоследствии всегда эти годы с благодарностью вспоминал. Рабочий хор под управлением А. В. Свешникова не раз выступал на Глуховской ткацкой фабрике, участвуя в благотворительных акциях.

В такой «музыкальной атмосфере» протекало детство будущего Патриарха — у стен старинных храмов и колоколен, заслонявших стены купеческих лавок и фабричных корпусов; они были не ниже, а даже выше их дымящихся труб, позволяя как бы не видеть наступления нового «стального века».

Богородск был совсем не захолустьем, в нем всю первую четверть XX века била ключом общественно-культурная жизнь. Здесь практически одновременно с Москвой появился свой кинематограф, а каждый киносеанс в то время был культурным событием, сопровождался музыкой в исполнении тапера или даже оркестра; перед началом сеанса часто выступали именитые артисты и популярные лекторы. При местном клубе приказчиков существовал небольшой оркестр под руководством скрипача Йозефа Кухарского, который по праву гордился тем, что является учеником великого польского композитора и скрипача-виртуоза Генрика Венявского. В Богородском реальном училище в 1907–1912 годах учились будущий знаменитый писатель Борис Пильняк (1894–1938) и менее знаменитый, но тоже очень талантливый Александр Перегудов (1894–1989). Любовь к Богородску, к русской провинции с ее тихим бытом и легендарным прошлым, зародившаяся в их душах тогда, нашла отражение в творчестве обоих.

В начале XX века большой популярностью в России стали пользоваться народные университеты, в которые принимались лица обоего пола, независимо от наличия диплома о среднем образовании. В Богородске было открыто отделение Московского народного университета им. А. Л. Шанявского (в Москве в таком университете учился Сергей Есенин).

Читать дальше

![Анастасия Пименова - Путь [СИ]](/books/414670/anastasiya-pimenova-put-si-thumb.webp)