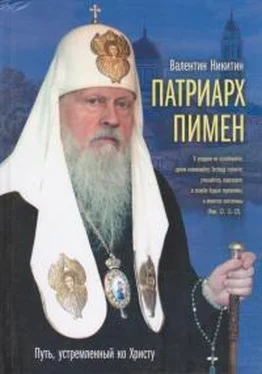

«Владимирский образ Божией Матери, — вспоминал впоследствии будущий Патриарх, — это московская святыня, святыня тех мест, где я родился. Он был нашим семейным образом, он стал моим образом на пути иноческого делания. В день празднования этого же образа, по благословению Царицы Небесной, совершалась моя интронизация» [15] Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слово, произнесенное в праздник Преображения Господня при вручении иконы Богоматери в благословение духовенству и верующим города в Успенском соборе Одессы 19 августа 1971 года // Слова, речи, послания, обращения. Т. 1 (1957–1977). М.: изд. Московской Патриархии, 1977. С. 107.

.

Хорошо известно, какое исключительное значение имеет в истории России эта чудотворная святыня, покровительница Русской Церкви и Державы Российской. Перенесение Владимирской иконы из Константинополя в Киев, затем во Владимир и в Москву тесно связано с последовательными этапами в становлении и развитии русской государственности. Под благодатным осенением этой великой национальной святыни, являвшейся и семейной святыней дома Извековых, проходило духовное формирование личности будущего Патриарха.

Пелагея Извекова умело направляла воспитание сына. В доме было много религиозной литературы. Мать охотно читала сыну вслух, душеполезное чтение развивало его природные духовные наклонности и углубляло веру. Ознакомившись с Новым Заветом, мальчик стремился глубже постичь непреходящее значение заповедей Христовых. Вскоре у него появились любимые церковные писатели. «Я с детства увлекался творениями «Русского Златоуста» — архиепископа Херсонского Иннокентия, — вспоминал впоследствии Патриарх Пимен. — Мне всегда нравилась глубина его мыслей. Чем больше вчитывался я в его проповеди и другие произведения, тем больше восхищался его богословием. Что же касается формы изложения и красоты слога, то я был уверен в непревзойденности сего святителя, и если бы тогда кто-нибудь меня спросил, кто мне больше всех нравится из Херсонских архипастырей, я бы, не обинуясь, ответил: Иннокентий» [16] Там же. С. 106.

.

Уже с детских лет храм Божий стал для будущего святителя самым дорогим местом: его умиляло благолепие церковных служб, глубоко в душу проникало стройное церковное пение. Вместе с матерью мальчик совершал паломничества в Троице-Сергиеву Лавру [17] Ранее, до 1796 года, Троице-Сергиева Лавра была в составе Богородского уезда, вместе с Хотьковским монастырем.

.

О своих незабываемых посещениях Лавры будущий ее Священноархимандрит вспоминал с глубокой благодарностью: «Привезенный своей родительницей в святую Лавру Сергиеву, когда мне исполнилось 8 лет, я впервые исповедовался и причащался Святых Тайн в Зосимо-Савватиевской церкви Лавры» [18] Пимен, архимандрит, наместник Троице-Сергиевой Лавры. Слово, сказанное при наречении во епископа Балтского, викария Одесско-Херсонской епархии, в Успенском соборе Одессы 16 ноября 1957 года//Слова… Т. 1. С. 51.

.

Ногинский (богородский) краевед и журналист Е.Н. Глазков, земляк Патриарха Пимена, пишет: «Знакомясь с первыми годами жизни мальчика, трудно отделаться от впечатления, что все это уже где-то читал, где-то слышал: и простая набожная семья, и обет матери посвятить свое будущее дитя служению Богу… Ну, конечно же примерно в таких же выражениях повествуют о своих героях жития святых» [19] Глазков Е. У нас общая история, одно Отечество и одно будущее // «Знамя коммунизма» (газета). Ногинск, 1 июня 1988 г. С. 3.

.

Да, это так, и это в высшей мере справедливо. И в такой же мере все это не вымысел, а чистая правда — так оно и было. Именно такое народное благочестие, основанное на тысячелетних традициях Святой Руси, явилось мощным фактором духовного сопротивления безбожникам, пришедшим к власти в 1917 году и вскоре преданным анафеме [20] В Послании св. Патриарха Тихона от 19 января 1918 г. сказано: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гееннскому… Властью, данной нам от Бога… анафематствуем вас…»

.

Одним из первых законодательных актов новой власти явилось постановление Совнаркома «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению» (2 декабря 1917 года), упредившее последующий вскоре декрет об отделении Церкви от государства (20 января 1918 года) [21] См.: Декреты советской власти. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1957.

.

Читать дальше

![Анастасия Пименова - Путь [СИ]](/books/414670/anastasiya-pimenova-put-si-thumb.webp)