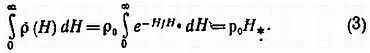

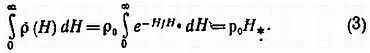

Найдем суммарную массу столба реальной атмосферы единичного сечения, используя вторую формулу (1). Для этого проинтегрируем плотность воздуха по высоте от нуля до бесконечности:

Таким образом, масса нашего столба равна массе столба воображаемой однородной атмосферы высотой H *и плотностью, равной ρ 0. Поскольку давление газа p= ρ ∙ R∙ T, в изотермической атмосфере, очевидно, и давление будет равно давлению однородного столба высотой H *.

Если атмосфера неизотермична (а именно так и обстоит дело в случае земной атмосферы), величина H *переменна и для каждого уровня имеет свое значение. Так, на уровне тропопаузы 6,4 км, на уровне стратопаузы H *= 8,4 км, на уровне мезопаузы (где и образуются серебристые облака) H *= 5 км. В термосфере H *быстро растет, не только за счет роста температуры, но и за счет уменьшения μ . Уже на высоте 215 км H *= 50 км, а на высоте 600 км H *= 100 км.

В заключение остановимся на некоторых явлениях, происходящих в атмосфере. Образование обычных (тропосферных) облаков происходит, как правило, на высотах от 0,5 до 6 км (слоистые, дождевые, кучевые). На больших высотах плавают высоко-кучевые и высоко-слоистые облака. Однако выше 7,5 км облака почти целиком состоят из ледяных кристаллов: это перистые облака, высота которых может доходить до 15–17 км.

Еще выше, на уровне 25–30 км, наблюдаются так называемые перламутровые облака — явление гораздо более редкое, чем серебристые облака.

На высотах от 120 до 70 км происходит испарение и плавление входящих в атмосферу метеорных тел — наблюдаются метеоры , свечение которых в основном определяется излучением атомов и ионов метеорных паров. На уровнях 80—100 км наблюдается некоторое относительное изобилие метеорных атомов, и ионов: здесь они образуются, после чего смешиваются в ходе диффузии с атомами и молекулами воздуха.

При полете метеора за ним формируется ионно-электронный след, отражающий метровые радиоволны. Весь этот комплекс явлений принято называть метеорными явлениями .

Еще выше расположена область полярных сияний (рис. 3).

Рис. 3. Полярное сияние 18–19 июля 1965 г., видимое одновременно с серебристыми облаками

(фото Б. Фогля, Канада).

Обычно разные формы полярных сияний располагаются на высотах от 100 до 1000 км, хотя иногда нижние границы дуг полярных сияний спускаются до 80 км. Как показывает спектральный анализ, основной вклад в свечение полярных сияний вносит излучение атомарного кислорода (особенно в зеленой линии 5577 А°), атомарной) азота, их ионов, молекул азота и кислорода и их ионов, а также водорода, гелия, натрия. Возбуждение свечения всех этих частиц происходит за счет их соударений с быстрыми заряженными частицами, летящими от Солнца (солнечный ветер). Это — протоны, электроны и ионы различных элементов, а также нейтральные атомы. Но основную роль в возбуждении свечения полярных сияний играют протоны и электроны. Поскольку эти частицы — заряженные, их траектории отклоняются магнитным полем Земли в сторону геомагнитных полюсов, поэтому сияния наблюдаются преимущественно в полярных районах.

Кроме полярных сияний, наблюдается еще общее свечение ночного неба , вызванное как возбуждением за счет столкновений, так и флуоресценцией газов атмосферы в результате фотовозбуждення (это свечение наблюдается вскоре после захода Солнца).

Мы закончили обзор строения верхних слоев атмосферы. Остается добавить, что в настоящее время все они доступны прямому изучению приборами, доставляемыми на самолетах (до 15–20 км), аэростатах (до 40 км), геофизических ракетах (до 250 км), искусственных спутниках Земли (до границ атмосферы).

Кстати, а что считать границей атмосферы? Исследования последних лет показали, что ионосфера простирается до высот в тысячи и десятки тысяч километров. Поэтому понятие границы атмосферы весьма условно. Часто принимают высоту этой границы в 2000 км. То, что выше, называют протоносферой — оболочкой, состоящей из ядер атомов водорода — протонов. За пределами атмосферы находятся радиационные пояса Земли. Систему частиц захваченных магнитным полем нашей планеты движущихся вдоль его силовых линий, принято называть магнитосферой Земли.

Читать дальше

![Роберт Сальваторе - В тени лесов [Серебристые тени]](/books/337641/robert-salvatore-v-teni-lesov-serebristye-teni-thumb.webp)