Таким образом, рисунок Робертса является для нас, по сути, единственным первоисточником по святая святых Большого храма. Однако нельзя забывать, что и этот рисунок был сделан СПУСТЯ ЦЕТѵЫХ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ после раскопок Бельцони. За такое время там от души могли поработать молотком и зубилом.

4. Абу-Симбел — символическое семейное святилище царского родового христианства, посвященное Андронику-Христу и его семье

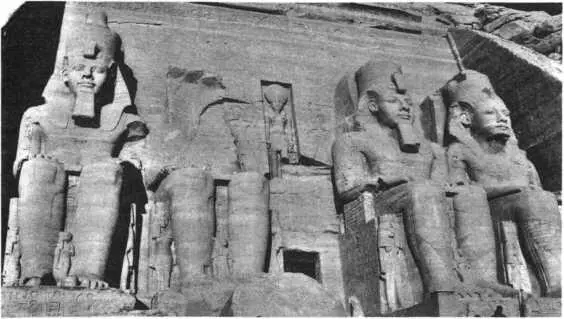

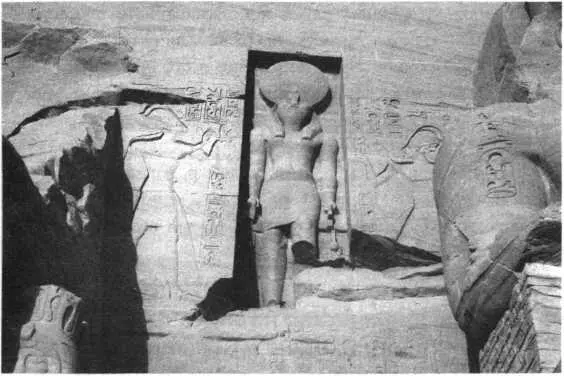

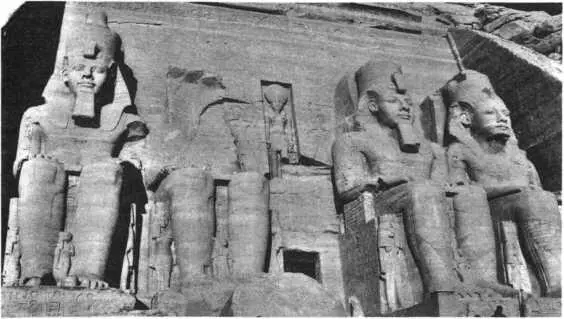

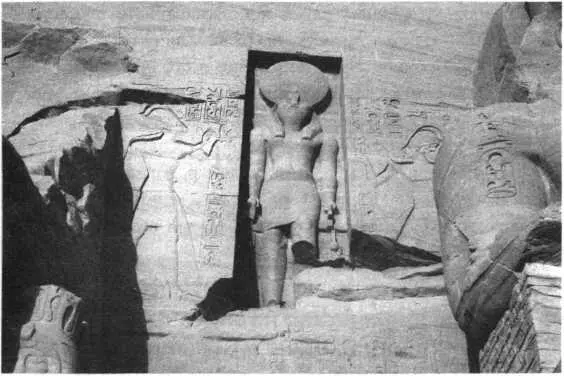

У входа в Большой храм сидят гигантские фигуры в царских головных уборах. У трех гигантов лица целы, а голова четвертого отколота от скалы вместе с верхней частью туло-внща, рис. 157. Над входом в Большой храм сделана ниша, где изображен мужчина с головой сокола — египетский «бог Гор» в окружении двух предстоящих фараонов, рис. 158. Это — то самое изображение, о котором в Энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона написано: «Изображен царь, поклоняющийся самому себе, т.е. его божественный образ, коему поклоняется царь-человек» [988:00].

Как мы показали ранее, египетский бог Гор с головой сокола соответствует мужу Богородицы-Исиды, евангельскому Иосифу, он же Исаак Комнин византийских летописей. Надо отметить, что египтологи запутались в родственных отношениях египетского Святого Семейства:

• отец — Гор, он же Исаак Комнин, он же евангельский Иосиф, муж Богородицы,

• жена и мать — Исида (Богородица),

• сын — Осирис (Христос).

Египтологи иногда путали отца и сына — Гора и Осириса. Ошибочно посчитав египетского Осириса (Христа) не сыном, а якобы мужем Исиды (Богородицы). А мужа Богородицы — евангельского Иосифа и египетского Гора — они ошибочно назвали сыном Исиды-Богородицы. То есть, перепутали мужа с сыном.

Согласно нашей реконструкции, над входом в Большой храм Абу-Симбела изображен в виде бога Гора евангельский Иосиф, он же византийский Исаак Комнин, отец Андроника-Христа, см. нашу книгу «Царь Славян». В царском христианстве, памятником которого является Абу-Симбел, в отличие от апостольского христианства, обожествлялся не только сам Христос, но и другие представители древнего царского рода Империи. Отметим, что догмат о Непорочном Зачатии у царских христиан, скорее всего, имел несколько другой вид. Зачатие считалось чудесным и божественным, но родственная связь Христа и Иосифа не отрицалась. При изображении Благовещения древне-египетские картины показывают ОБОИХ супругов — Гора-Иосифа и Исиду-Бо-

|

| Рис. 157. Четыре гигантских изваяния перед входом в Большой храм Абу-Симбела. Фотография сделана Г. В. Носовским в 2009 году. |

|

| Рис. 158. «Бог Гор» и две предстоящих ему фигуры над входом в Большой храм Абу-Симбела. Как считают египтологи, здесь «изображен царь, поклоняющийся самому себе. т.е. его божественный образ, коему поклоняется царь-человек » [988:00], Брокгауз-Ефрон, статья «Абу-Симбель». Фотография 2009 года. |

городицу, которым архангел Гавриил возвещает Благую весть о Зачатии Христа, см. нашу кишу «Бог войны».

По-видимому, в царском родовом христианстве апостольский догмат о Непорочном Зачатии замещался другим догматом — о «Божественном Зачатии». То есть, считалось, что у Христа был одновременно и небесный отец Бог-Вседержитель и земной отец Іор-Иосиф-Исаак. Что неудивительно — ведь иначе представители царского рода, родственники Христа со стороны отца, теряли кровную связь с Христом, и, соответственно, теряли право обожествлять себя, ставить свои изображения в алтарях христианских храмов и т. п. Но, как мы знаем, они всё это делали. Значит, скорее всего, они все-таки считали себя кровными родственниками Христа по линии отца, Иосифа-Гора-Исаака. Что, вообще говоря, противоречит догмату о Непорочном Зачатии в его современном понимании.

С другой стороны, апостольским христианам, несогласным с обожествлением царей и признававшим божественность только одного Христа, было вполне естественно признавать Непорочное Зачатие именно в его нынешнем понимании. Тем самым, они отрицали кровную связь Христа и Иосифа и выбивали почву из-под обожествления царей — родственников Христа через Иосифа (Исаака Комнина).

Подчеркнем, что мы не вступаем в догматическую область и называем Иосифа-Гора-Исаака отцом Христа просто потому, что, согласно Евангелиям, так его называли современники (Матфей 13:55).

Читать дальше