Принятие компетенций как основы проектирования программ подготовки научно-педагогических кадров и определения их содержания вызывает проблему обоснования перечня объективно необходимых компетенций. При этом существует опасность, что список компетенций, признанных необходимыми и желательными, будет увеличиваться до бесконечности и подвергнется тому же процессу обесценивания, что и знания, предполагаемые в качестве необходимых для профессиональной деятельности преподавателя.

Поэтому, проблема концептуализации модели преподавателя и определения содержания и структурирования профессиональных компетенций преподавателя высшей школы обусловлена не только социально-экономическими и социально-культурными изменениями в обществе, но и некоторыми методологичес- кими проблемами. Несмотря на активный интерес исследователей к понятию «компетенция», до сих пор нет четкого определения этого понятия и не разработан механизм ее формирования.

Следует также заметить, что до сих пор не существует устоявшегося единственного определения содержания понятия «базовая компетенция» или «ключевая компетенция». Также не существует единой, принятой всеми классификации компетенций.

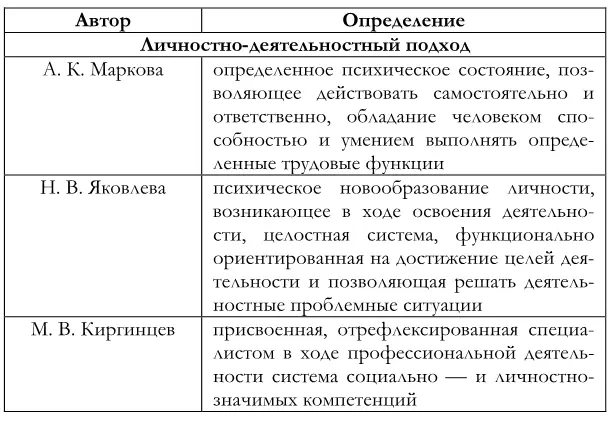

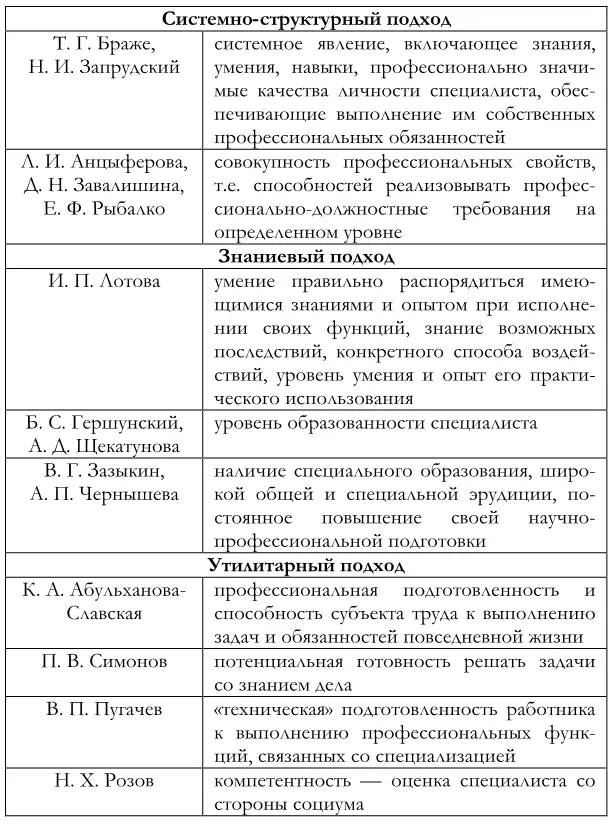

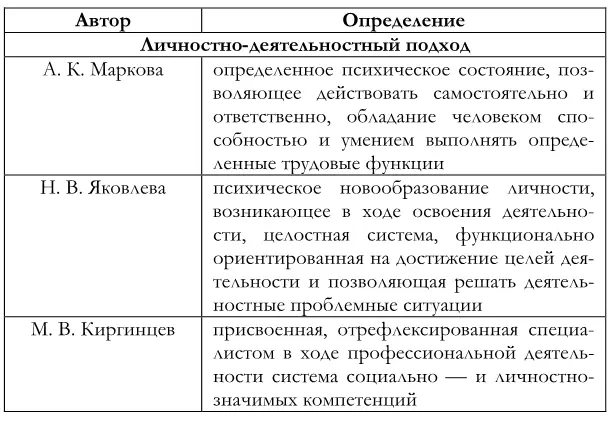

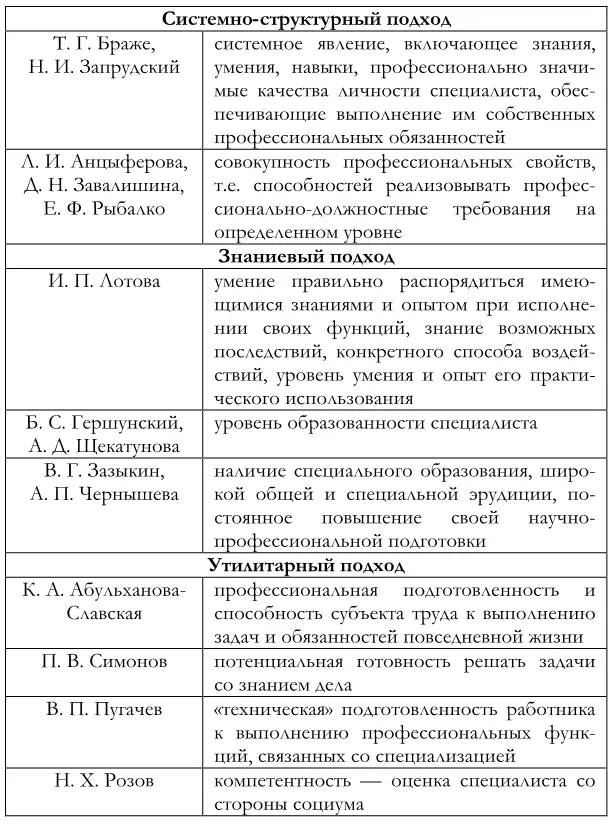

В рамках данного исследования мы ввели авторские определения данных понятий и предложили классификацию компетенций, составленную на основе анализа представленных в отечественной науке определений профессиональной компетентности. Мы их объединили в группы, в соответствии с различными научными подходами (личностно-деятельностным, системно-структурным, знаниевым, утилитарным), что и отражено в таблице 1.

Таблица 1

Трактовки категории «профессиональная компетентность» в различных источниках

На наш взгляд, представленные определения не противоречат друг другу, а скорее дополняют и образуют некую целостную систему. Очевидно, что общим для всех определений компетенции является понимание ее как свойства личности, потенциальной способности индивида справляться с различными задачами, как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. То есть, знания, умения и навыки, а также способности, мотивы, убеждения и ценности рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но сами по себе еще не делают человека компетентным. В этом положении усматривается три подхода к определению содержания понятия «компетенция». Одни исследователи делают акцент на компетенции как интегральном личностном качестве человека, другие – на описании составляющих его деятельности, ее различных аспектов, которые и позволяют ему успешно справляться с решением проблем, третьи – интегрируют вышеназванные акценты.

По нашему мнению, оценивать компетентность преподавателя вуза необходимо с трех позиций. Во-первых, по результатам его деятельности относительно тех критериев, которые определяют их успешность или не успешность (при этом, эффекты могут быть педагогические, экономические, социальные), т.е. компетентный преподаватель – это, прежде всего, эффективный преподаватель. Во-вторых, по уровню самооценки преподавателя вуза, саморефлексии, самоорганизации, способности (компетентности) формировать самого себя. И, в-третьих, по тем ценностям в самом широком понимании, которые транслирует преподаватель вуза в окружающий его социум.

Целенаправленный анализ научной литературы показал, что проблема разработки компетентностной модели преподавателя и целостного процесса подготовки личности преподавателя вуза к многообразной научно-образовательно-воспитательной деятельности является важной и перспективной проблемой для теории и практики развития высшего профессионального образования и подготовки научно-педагогических кадров.

Методологическими основаниями разработки компетентностной модели преподавателя высшей школы могут быть приняты системно-мыследеятельностный (Ю. В. Громыко, М. В. Рац, М. Т. Ойзерман, Г. П. Щедровицкий) и антропологический (Б. Г. Ананьев, М. М. Бахтин, Б. М. Бим-Бад, М. К. Мамар-дашвили, С. В. Попов, В. И. Слободчиков, Ж. П. Сартр, К. Д. Ушинский) подходы, согласно которым работа по профессиональному становлению и развитию субъекта осуществляется одновременно с основными видами деятельности; происходит непрерывно как за счет участия преподавателя в избранной деятельности, так и в разных формах образования (специально-организованного и ситуативного, формального и неформального).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу