Н. И. Фальковский считает, что, ожидая нашествия татар и сооружая новые укрепления, москвичи вряд ли занялись бы изготовлением «бутафорской» пушки весом 2 400 пудов. Такого же вывода придерживается и ряд других авторов. Так, в книге А. Позднева «Творцы отечественного оружия» [5] Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1955 г., стр. 46–47.

высказана мысль о возможности участия Царь-пушки в обороне Москвы. «В 1591 году при приближении к Москве татарских полчищ Казы-Гирея, — пишет А. Позднев, — в боевую готовность была приведена вся московская артиллерия и в том числе Царь-пушка Чохова. Ее установили в Китай- городе для защиты главных кремлевских ворот и переправы через Москву-реку».

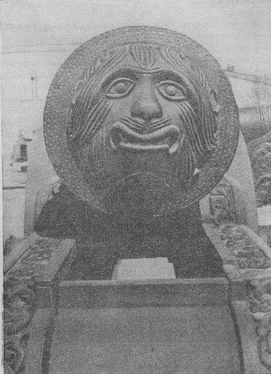

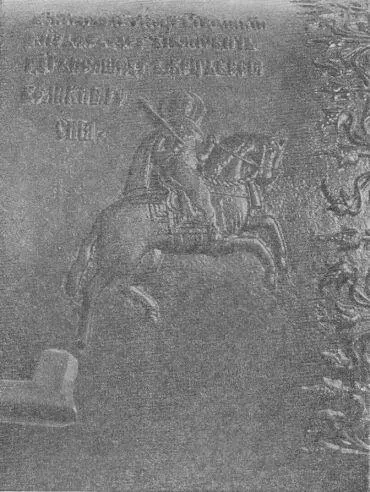

Деталь с изображением всадника на Царь-пушке

У подножия пушки лежат четыре огромных ядра, сложенные в пирамиду. Это декоративные чугунные гранаты, полые внутри. Толщина их стенок—9 см. Вес ядра—1 т. Обычно такие снаряды, но с более тонкими стенками, наполнялись порохом, а в круглое отверстие вставлялся запал — деревянная пробка с горящим фитилем внутри.

Вес Царь-пушки — 2 400 пудов (около 40 т). Так как перевозка огромных пушек была сопряжена с большими трудностями, то их отливали обычно на месте, вблизи от крепости. Царь-пушка отливалась в Москве на Пушечном дворе. С одного места на другое ее перетаскивали при помощи катков — толстых бревен. Все это говорит о том, что Царь-пушка предназначалась для защиты и обороны Московского Кремля.

К XVI веку Московский Кремль был сильно укреплен и мог дать отпор сильнейшему противнику. В это время был отлит целый ряд орудий. Так, например, в 1588 г. Чохов отлил из меди стопушечную пищаль, т. е. орудие, состоящее из ста стволов. Калибр каждого ствола — 50 мм. Отливка этой пищали явилась, конечно, вторым чудом литейного искусства после Царь-пушки.

В 1590 г. Андрей Чохов отлил пищали «Троил», весом 7 т, «Аспид», весом 6 т, а затем «Лев» и «Скорпион». В том же году Семенка Дубинин отливает пищаль «Медведь». Очень много больших пушек было сделано и другими мастерами пушечного литья. Все это свидетельствует о стремлении русских людей укрепить обороноспособность государства.

До чоховской Царь-пушки в Москве были известны огромные пушки, которые также носили это название.

Царь-пушка переезжает на новое место

Конечно, они нешли ни в какое сравнение с существующей Царь-пушкой ни по своим размерам, ни по мастерству отливки. Так, в 1488 г. мастер Павел Дебосис отлил орудие, которое называлось Царь-пушкой. В 1554 г. в Москве была вылита чугунная пушка калибром 650 мм и весом 1 200 пудов, а в 1555 г. — пушка из чугуна калибром 600 мм, весом 1 020 пудов.

О том, что в Москве существовали и другие огромные царь-пушки, свидетельствуют не только письменные источники, но и планы и чертежи Москвы и Московского Кремля, составленные в XVI–XVI! веках, зарисовки путешественников и участников иностранных посольств, приезжавших в Москву. На планах Московского Кремля XVI века видно, что пушки располагались у главных проездных ворот Кремля — Спасских и Никольских, а также на Красной площади. Орудия эти не сохранились. Видимо, они пошли в переплавку.

До постройки Арсенала Царь-пушка стояла на Красной площади, а в 1825 г. уже находилась на дворе Арсенала. Об этом свидетельствует один из путеводителей по Москве, составленный Сергеем Глинкой в 1825 г.

С 1835 г. в течение 125 лет пушка стояла у бывшего здания Оружейной палаты. 14 февраля 1960 г. ее перевезли на новое место. Царь-пушка вместе с лафетом была поднята с постамента мощными гидравлическими домкратами, поставлена на четыре деревянных полоза, обитых железом, и перевязана поверх деревянной обшивки стальными канатами. Общий вес пушки и лафета с колесами составлял около 80 т. Ее передвинули на катках на 100-тонный автоприцеп, в который был «впряжен» мощный ярославский тягач. Пушка торжественно сдвинулась с места, совершила «круг почета» по Ивановской площади и была установлена на новом месте, недалеко от церкви Двенадцати апостолов.

Пушки XVI–XIX веков работы русских и иностранных мастеров

По фасадам здания Арсенала, построенного в 1736 г., расположены орудия работы русских и иностранных мастеров.

Читать дальше

![Николай Толстой - Цари мира [Русский оккультный роман. Т. VIII]](/books/416179/nikolaj-tolstoj-cari-mira-russkij-okkultnyj-roma-thumb.webp)