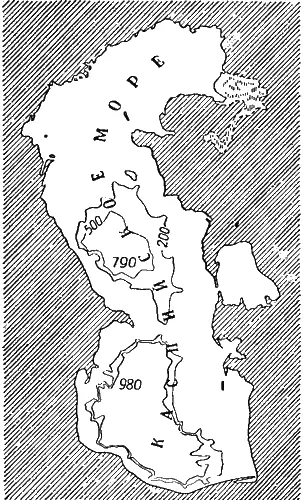

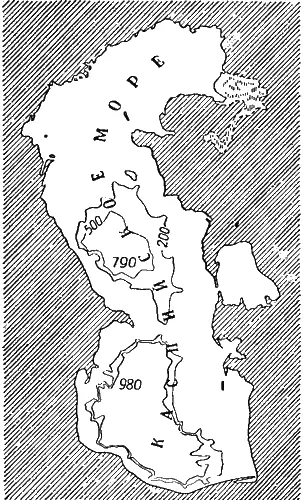

Рис. 3. Карта рельефа дна Каспийского моря с изобатами через 200 и 500 метров.

В XVIII веке в России был создан военный и торговый флот. Для нужд мореплавания стали составлять морские карты и производить промеры глубин. Большие работы были развёрнуты в Финском заливе, в Каспийском море и на озере Байкал.

Глубина Финского залива лишь в отдельных местах превышает 100 метров, поэтому промеры не представляли там особых трудностей. Составленная карта отличалась такой точностью и полнотой, что она была удостоена премии Парижской Академии наук. Сложнее было изучить глубины Каспийского моря. Сейчас мы знаем, что его максимальная глубина составляет 990 метров. В XVIII веке русские гидрографы Соймонов и Колодкин составили довольно полную карту дна Каспия, но в некоторых местах определить глубину не удалось.

Большие успехи в измерении глубин были достигнуты штурманом Алексеем Пушкарёвым на озере Байкал (1772 г.). Наибольшая измеренная глубина превышала там 1200 метров.

В прошлом веке через океан начали прокладывать телеграфные кабели. Перед прокладкой нужно было определять рельеф дна. Для измерения глубин применялся лот с отделяющимся грузом. С этого времени начались обширные исследования океанских глубин. Англичане снарядили для этой цели большой корабль «Чэлленджер», который 4 года (1873–1876 гг.) бороздил воды земного шара. В экспедиции участвовали крупнейшие учёные того времени, но ни одного геолога среди них ещё не было. В течение следующих 20 лет различными государствами было организовано большое число океанографических экспедиций, среди которых известно плавание русского корабля «Витязь» под командованием адмирала Макарова. Учёные сделали значительное число промеров, по которым удалось составить первые карты рельефа дна океана. Почти во всех экспедициях примитивными ещё приборами собирались пробы грунта, что позволило составить и первые карты донных отложений.

Таким образом, к концу XIX столетия учёные уже имели общее представление о строении дна океанов и морей.

Строение и состав морского дна

Промеры показали, что в общем, дно океана исключительно ровно. На нём преобладают совершенно незаметные глазу уклоны — менее одного градуса. Если бы вода внезапно исчезла, то перед наблюдателем возникла бы необозримая равнина.

Но среди этой равнины местами поднимаются плоскогорья и возвышенности с отлогими склонами, идущими под углом около двух-трёх градусов, а иногда и очень крутые горы. Некоторые из этих гор, особенно в Тихом океане, имеют правильные округлые очертания и возвышаются на 4–5 километров над ровным дном. Учёные распознали в них подводные вулканы.

В Атлантическом океане, примерно по его середине, был обнаружен широкий подводный хребет. В северной части океана по обе стороны от хребта расстилается плоскогорье. Глубина здесь достигает 3–4 километров. Это плоскогорье получило название «Телеграфного плато».

Но наиболее интересно для геологов, что вблизи материков и многих крупных островов дно моря представляет собой полого опускающуюся равнину, которая идёт от берега примерно до глубины в 200 метров, а потом заканчивается относительно крутым склоном, падающим до многокилометровых глубин. Эту равнину начали называть материковой платформой или шельфом (по-английски — ступень), а круто наклонённую часть дна — материковым склоном.

Далее идёт ложе океана.

Ширина шельфа бывает различна — от нескольких километров (например, у гористых берегов Тихого океана или Средиземного моря) и до многих сотен километров (например, на севере СССР и Западной Европы или у юго-восточной оконечности Азии)

Многие окраинные моря, окаймляющие материки или представляющие собой большие заливы океана, расположены только на шельфе. Там нет ни материкового склона, ни ложа. Таковы, в частности, все северные моря Советского Союза, с Баренцова и Белого до Чукотского [2] О морях Советского Союза рассказывается в брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: проф. В. Г. Богоров. Моря и океаны.

. Шельфовыми морями являются также Северное и Балтийское моря в Европе, Жёлтое море в Азии и некоторые другие.

Но вместе с тем существуют моря, строение дна которых напоминает океанское. Они, как и океаны, имеют полосу шельфа, склон и ложе. Многие из таких морей непосредственно соединены с океанами, как, например, наши дальневосточные моря — Берингово, Охотское и Японское. Такое же строение и у южных «замкнутых» морей — Чёрного и Каспийского (рис. 4).

Читать дальше