Чтобы поиски полезных ископаемых были успешны, нужно знать, в каких условиях эти ископаемые образуются, как они связаны с древними морями, когда они образовались. Для этого необходимо исследовать, что делается на дне современных морей и океанов.

Учёные должны изучить рельеф морского дна: есть ли на нём горы и долины, как связаны они с горными цепями суши.

Кроме того, геологов интересует, какие отложения образуются на морском дне в настоящее время, как они связаны с глубинами, с расстоянием от берега, с физическими свойствами морской воды и общими географическими условиями.

Известно, что на суше горные породы разрушаются в результате смены температур, под влиянием ветра и в особенности от действия текущей воды. Вода промывает в горах глубокие долины, ущелья, образует высокие гребни, крутые откосы и скалы.

В глубинах океанов температура практически неизменна, там нет обычного выветривания и почти нет движения воды. В таких условиях горы сохраняются в том виде, в каком они образовались в процессе движений земной коры. Это — плавные валы высотой в несколько километров и шириной в десятки, а то и сотни километров.

Изучение подводных гор помогает геологам воссоздавать историю горных образований на суше.

Вы видите, насколько большой интерес представляет изучение морского дна.

Можно ли нарисовать общую картину рельефа морского дна, картину, которую нельзя увидеть? Правда, сейчас мы уже можем фотографировать и наблюдать через подводный телевизор морское дно на значительных глубинах, но при этом мы охватываем только очень маленькие участки, которые освещены электролампой, соединённой с прибором. Полную картину рельефа можно создать только путём измерения очень большого количества глубин и притом так, чтобы каждое место, где получена глубина, было точно нанесено на карту.

Кроме того, нужно знать строение дна. Непосредственный метод для этого — получение пробы грунта и не только с поверхности дна.

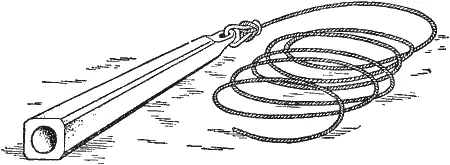

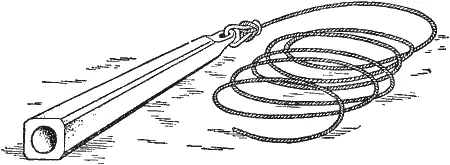

С незапамятных времён глубину моря измеряли длинным шестом или верёвкой (тросом) со свинцовым грузом на конце. Так был создан первый лот — прибор для измерения морских глубин (рис. 1). В донышке груза делается ямка, смазанная салом. Когда груз касается дна, ямку заполняет донный грунт, и образец его поднимают на поверхность.

Рис 1. Свинцовый лот для малых глубин.

Лотом очень просто измерить сравнительно небольшую глубину, до 100–200 метров. При больших глубинах измерение сильно затрудняется.

До середины XIX века исследователи опускали лот на тросе из растительного волокна. Такой трос довольно тяжёл и непрочен. Выпустив с борта 2–3 километра троса, мы уже не сможем вытащить его обратно — он лопнет от собственного веса. Но и на меньших глубинах точное измерение глубины довольно затруднительно. Обычный вес свинцового груза — около 5 килограммов, но примерно столько же весит 100 метров намокшего троса. Поэтому, начиная уже с 500–600 метров, ощутить момент падения лота на дно почти невозможно. Вес троса становится значительно больше веса груза.

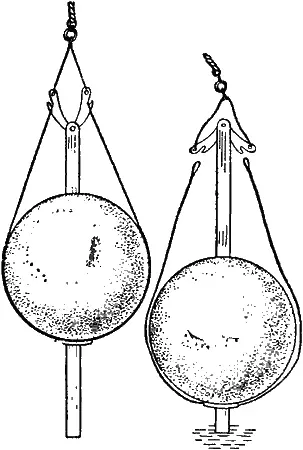

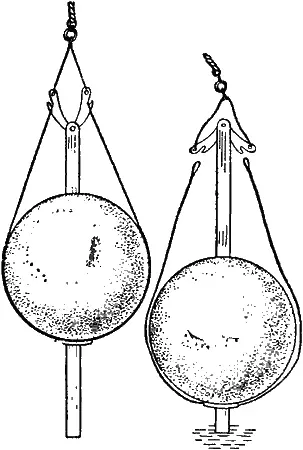

Первые глубины более 1000 метров были измерены в России при Петре I, который изобрёл новый лот с отделяющимся грузом. В этом лоте сквозь тяжёлый чугунный шар проходила металлическая трубка. Шар удерживался на трубке особыми рычажками (рис. 2) и соскакивал с них при ударе о дно. Таким образом, обратно на палубу моряки вытаскивали лёгкую трубку, в которой застревало небольшое количество донного грунта.

Рис. 2. Лот с отделяющимся грузом.

В XVII–XVIII веках стали быстро развиваться естественные науки. В это время были составлены первые карты рельефа дна. Вначале это была обычная карта моря, на которую наносились цифры, указывающие глубину в различных местах. Общей картины рельефа морского дна такие карты не давали.

В 1736 году французский географ Бюаш соединил одинаковые отметки, нанесённые через 10 морских саженей, линиями, получившими название изобат, то есть линий равных глубин (интересно, что такой же способ изображения рельефа суши появился лишь спустя несколько десятилетий). Сейчас этот способ изображения рельефа наиболее распространён и точен. Пример подобной карты дан на рис. 3.

Читать дальше