История этого собора полна неожиданностей и до сих пор остается неясной. Она сулит современным исследователям возможность новых открытий — и в отношении стойкости белого камня, из которого сложено здание, и в решении загадки сюжетов и расположения его резного убранства.

Приземистый, грузный Георгиевский собор тесно связан с творческой биографией В. Д. Ермолина, и нет ни одного историка русской архитектуры, который бы так или иначе не сказал об этом, потому что подобные сооружения того времени во Владимиро-Суздальской Руси резко отличаются своими пропорциями. Лишь великолепная резьба Георгиевского собора роднит его с владимирскими соборами.

Первоначальное белокаменное здание собора было возведено в Юръеве-Польском в 1152 г. и простояло менее ста лет. Летопись упоминает, что оно было разрушено землетрясением: "В 1230 г. Майя 3 потрясеся земля и церкви расседоша". "Того лета Святослав (владетель г. Юрьева, сын князя Всеволода III) разруши церковь в Юрьеве, гоже бо бе обветшала, еже преже создаед его Юрьи, и созда чгодну вельми резным камнем". Церковь эта была закончена в 1234 г. и обильно украшена белокаменным узорочьем. Простояла она 237 лет, пока внезапно не обрушилась в 1471 г.

При осмотре стен Георгиевского собора можно и теперь определить границы этого обрушения: они идут начиная от верхнего, северо-западного угла к нижней, юго-восточной части диагонально, по наклонной плоскости.

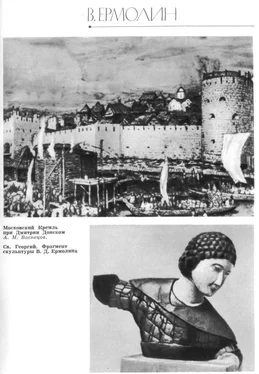

Северная стена собора с аркатурно-колончатьга поясом, примыкающая к ней часть западной стены в 1471 г. уцелели, но от южной стены остались только отдельные участки да цоколь. Повеление Ивана III обязывало Ермолина восстановить собор незамедлительно. Великий князь своей заботой о сохранении памятников зодчества Владимиро-Суздальской Руси хотел подчеркнуть, что он имеет право на наследственную власть во всей Руси.

Время было неспокойное: ведь до полного свержения татарского ига оставалось еще почти десять лет и вдали от Москвы внезапного нападения можно было ожидать со дня на день.

Опытные мастера и рабочие ермолинской артели были тогда заняты на московских стройках и реставрации, и не все из них смогли попасть в Юрьев-Польской. Дорога по тем временам была неблизкой — около 200 километров до Юрьева от Москвы.

Заготовить новый строительный материал — блоки белого камня — за короткий срок невозможно: местных залежей известняка нет, а белый камень доставлялся издалека санным путем (из Мяч-ковских подмосковных карьеров и из Домодедовских штолен) сначала до реки Клязьмы. Далее путь его лежал к Владимиру водою, на шитиках. Камень, сгруженный весною из речных судов на берег, зимой вновь укладывался в сани и 70 километров тянулся по дороге из Владимира в Юрьев-Польской. О том, что белый камень доставлен сюда из Мячкова и Домодедова, не сохранилось документальных сведений; однако обнаруженные в 1950 г. в известняке из кладки собора мелкие раковины морских беспозвоночных послужили как бы "паспортной фотографией": именно такие раковины встречаются в камне, добываемом из подмосковных отложений.

Когда не хватает строительного материала, реставратор должен использовать то, что можно извлечь из руин. А здесь было громадное количество белокаменных блоков и плит, частью расколотых или со сбитой резьбой, а частью украшенных искусно рельефами, представлявшими продуманную композицию. Об этом можно судить по отдельным рельефам на сохранившемся южном фасаде, скомпонованным в громадную резную каменную «икону». Таковы «Преображение», "Вознесение", "Даниил во рву львином" и другие евангельские и библейские сюжеты. Но большинство композиций было разрознено, так что об их восстановлении нельзя было и думать. У Василия Дмитриевича не было никаких зарисовок, обмеров и схем, которые могли помочь в восстановлении здания в первоначальном виде. Даже для того, чтобы только понять, что к чему в каменной резьбе и составить какие-либо сюжеты, надо было иметь художников, подобных тем, которые создавали эти каменные «иконы»; надо было иметь также подъемные приспособления, чтобы из груды плит извлечь нужные детали и разложить в нужном порядке. Плиты были тяжелые, лежали громадной массой, и их компоновка осталась загадкой не только для Ермолина, но и для последующих поколений архитекторов.

В. Д. Ермолин сохранил интерьер собора. Квадратные столбы расставлены широко, причем стены не имеют лопаток, и поэтому создается впечатление глубокого и широкого пространства, усиленное отсутствием хоров. Под барабаном главы Василий Дмитриевич соорудил ступенчато повышающиеся подпружные арки, которые подчеркивали центричность композиции и высоту внутреннего пространства собора. Ермолин, вероятно, учел опыт подобной конструкции, применявшейся в русском зодчестве за двести лет до него.

Читать дальше