· в европейской традиции весь холст заполнен изображением, созданным художником, и если есть незаполненные художником области, то картина воспринимается как набросок или не завершённое произведение;

· в японской же традиции в картине, если не всегда, то достаточно часто присутствуют области, которых ни кисть, ни перо художника не касались, и которые остаются чистыми, белыми, однако при этом органично вливаясь в композицию.

Как пояснил Я.Накасоне, тем самым художник предоставляет зрителю возможность заполнить «белые пятна» в композиции картины своим воображением [23]. На наш взгляд это мнение о различиях европейской и японской живописных традиций содержательно глубже, нежели приведённое выше мнение об очевидных стилистических различиях.

Таким образом японская живописная традиция предоставляет зрителю возможность и определённую свободу мысленного сотворчества с художником, а европейская — нет.

Это не означает, что произведения европейской традиции глушат мысль зрителя [24], но пути течения мысли и, соответственно, общая картина психической деятельности в целом при созерцании произведений европейской и японской традиций живописи как по-европейски воспитанными людьми, так и по-японски воспитанными людьми — разные.

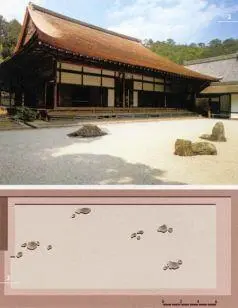

В связи с рассматриваемой нами проблематикой невозможно не упомянуть ещё одно уникальное достижение японской культуры — Сад 15 камней в буддистском монастыре Рёандзи. Ему как средству воздействия на психику — мировосприятие и миропонимание — людей персонально и японского общества в целом нет аналогов в культурах других стран.

«“Сад камней”, “Философский сад”, “Сад Рёандзи”… Десятки имён у главной достопримечательности японского города Киото и, вероятно, самой большой ценности и десятки толкований сути, какую вложил столетия назад мудрый монах Соами в пятнадцать чёрных необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку. В путеводителе указано: „пятнадцать камней“. На самом деле замечаешь четырнадцать. Пятнадцатого камня перед глазами нет. Его загораживают соседние камни. Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоугольника — с остальных трёх сторон сад ограничен каменными монастырскими стенами, — и снова четырнадцать камней. Пятнадцатый — тот, что до сих пор прятался, теперь оказался в их числе, а исчез другой камень. Ещё шаг по галерее — и гениально спланированный хаос предстаёт опять в иной композиции, состоящей из тех же пятнадцати камней, из которых один — невидим.

Разные люди проходят по галерее. И разные мысли вызывал у них сад. “Сад камней” может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где «утёсы» монополистического капитала возвышаются над морем песчинок — бесчисленных мелких и мельчайших предприятий. Возможно, именно такие слова могут родиться у туриста между двумя спусками автоматического затвора фотоаппарата. Ассоциация бесспорная, что касается японской экономики, но воспринимающаяся в “Саду камней”, будто скрежет гвоздя по ржавому железу.

А возможно — и такие: «Это была наглядная модель познания, метафора науки. Обязательно остаётся что-то неизвестное, не сосчитанное, неучтённое. Мы уверенны, что есть что-то ещё, чего мы не видим». Это итог размышлений в саду человека. Таковы, наверное, полярные по чувствам и эстетической подготовленности восприятия «Сада камней».

Может, Соами хотел сказать, что дело не в камнях, а в людях, которые в сад приходят? Уж, не в том ли суть сада, что люди воспринимают одно и тоже по-разному, каждый по своему? И при этом никому не приходит в голову утверждать: я вижу мир правильно, а остальные нет?

Может быть, ключ к идее, заложенной в “Саде камней”, — это конституция, составленная принцем Сётоку ещё в VII веке. «У каждого человека есть сердце, — гласит статья конституции. — А у каждого сердца есть свои наклонности. Он считает это хорошим, он — дурным. Но я вовсе не обязательно мудрец, а он вовсе не обязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди».» (Приводится по публикации на сайте:

http://www.lomon.ru/school/japan/sad.html— адрес по состоянию на июнь 2006 г. Иллюстрации взяты оттуда же).

Читать дальше