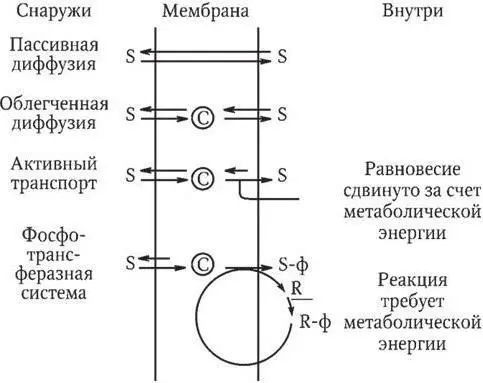

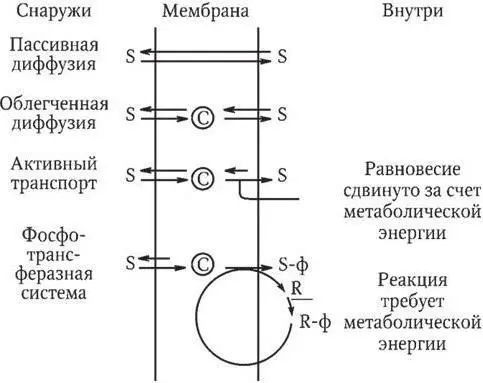

Рис. 12. Проникновение питательных веществ в бактериальную клетку:

Различная длина стрелок указывает на сдвиг равновесия. S – высокая, а s – низкая концентрация растворенных веществ; С – пермеазы; R – белок Hpr; R-ф – фосфо-Hpr; S-ф – фосфатная группа (по: Стейнер Р., 1979)

В процессе переноса может произойти химическая модификация вещества, например фосфорилирование углеводов при участии соответствующих ферментов.

Микроорганизмы синтезируют самые разнообразные ферменты (энзимы). Ферментный состав любого микроорганизма определяется его геномом и является достаточно стабильным признаком. Поэтому определение сахаролитических, протеолитических и других ферментов, образуемых определенными видами бактерий, широко применяется для их идентификации. Вместе с тем многие ферменты (нейраминидаза, гиалуронидаза, коагулаза и др.) способствуют проявлению патогенных свойств у возбудителей некоторых инфекционных заболеваний, поскольку субстратом их действия являются вещества, входящие в состав клеток и тканей организма человека.

Одни ферменты микроорганизмов локализуются в их цитоплазме, цитоплазматической мембране и периплазматическом пространстве, другие выделяются в окружающую среду. На этом основано деление ферментов на экзо- и эндоферменты. Экзоферменты расщепляют макромолекулы в окружающей среде до более простых соединений, которые затем транспортируются в микробную клетку. Некоторые ферменты, локализованные в цитоплазме, функционируют независимо друг от друга, другие тесно связаны между собой, обеспечивая протекание метаболических реакций в определенной последовательности. Внутриклеточные ферменты, объединенные структурно и функционально, например ферменты дыхательной цепи, локализованные на цитоплазматической мембране, составляют мультиферментные комплексы.

Ферменты, которые постоянно синтезируются в микробных клетках в определенных концентрациях, называют конститутивными . К ним относятся ферменты гликолиза. Ферменты, концентрация которых резко возрастает при наличии соответствующего субстрата, называют индуцибельными (индукция субстратом). К ним относятся ферменты транспорта и катаболизма лактозы – галактозидпермеаза; β-галактозидаза и галактозидацетилтрансфераза; фермент, разрушающий пенициллин, – β-лактамаза. В отсутствие субстрата они находятся в бактериальной клетке в следовых концентрациях, а при наличии соответствующего индуктора их количество резко возрастает.

Функциональная активность ферментов и скорость ферментативных реакций зависят от условий, в которых находится данный микроорганизм, и прежде всего от температуры и pH среды. Для многих патогенных микроорганизмов оптимальными являются температура 37 °C и pH 7,2 – 7,4.

3.4. Биосинтез углеводов, аминокислот и липидов

Микроорганизмы синтезируют моно-, олиго-, полисахариды и другие соединения, в состав которых входят углеводы. Автотрофы синтезируют глюкозу из углекислого газа (CO 2) атмосферного воздуха. Гетеротрофы синтезируют глюкозу из углеродсодержащих соединений с длиной цепи C 2– C 3. В обоих случаях используются в основном реакции гликолиза, идущие в обратном направлении.

Большинство прокариот способны синтезировать все аминокислоты из пирувата. Источниками энергии являются молекулы АТФ. При образовании аминокислот азот вводится в молекулу предшественника на последних этапах биосинтеза при помощи реакций аминирования и переаминирования. Переход неорганического азота в органический происходит через ионы аммония, которые включаются в состав органических соединений. Только несколько аминокислот (L-аланин, аспартат и L-глутамат) образуются путем прямого аминирования, остальные – путем переаминирования.

Вместе с тем многие микроорганизмы могут получать аминокислоты из молекул белка, которые предварительно расщепляются ими с помощью протеаз и пептидаз. Образовавшиеся олигопептиды и аминокислоты переносятся в микробные клетки, где включаются в метаболические пути биосинтеза или подвергаются дальнейшему расщеплению. Ауксотрофные по некоторым аминокислотам прокариоты (ряд патогенных бактерий, микоплазмы, спирохеты) потребляют их в готовом виде в организме хозяина.

Липиды микроорганизмов представлены жирными кислотами, фосфолипидами, воском, терпенами, каротиноидами, которые содержат длинноцепочечные насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.

Читать дальше