Грибы размножаются как половым, так и бесполым (вегетативным) способом. Последний осуществляется с помощью простого митоза. Основные способы размножения:

1) фрагментация гифов мицелия грибов, в результате чего образуются артроспоры (рис. 15); если они образуют толстостенную оболочку, то называются хламидоспорами, высокоустойчивы к действию неблагоприятных факторов внешней среды;

2) почкование, в результате которого образуются бластоспоры;

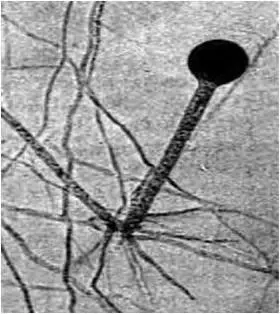

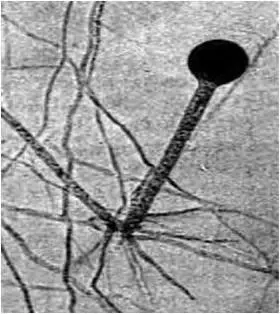

3) образование бесполых спор, которое у одних грибов происходит в специальных вместилищах (спорангиях) — спорангиоспоры (эндоспоры); у других – на специализированных гифах-конидиеносцах — экзоспоры , или конидии (рис. 16).

Число, форма и размер конидий имеют особую организацию. Некоторые виды способны образовывать различные типы конидий – одноклеточные (микроконидии) либо многоклеточные (макроконидии). Бесполые структуры грибов называются анаморфами , а половые — телеоморфами. Последние наиболее значимы для систематики грибов. Половые стадии обнаружены у совершенных грибов, принадлежащих к классам Ascomycetes и Basidiomycetes , а также у немногочисленных представителей класса Zygomycetes . Процесс созревания половых спор у этих грибов происходит в специальных структурах: у аскоспор – в асках (сумках); у базидиоспор – на (в) плодовых телах.

У представителей класса Zygomycetes продуктом полового процесса, представляющего собой слияние коротких боковых ответвлений вегетативных гифов, являются одноклеточные образования – зигоспоры. Весь жизненный цикл несовершенных грибов ( Fungi imperfecti ) проходит в гаплоидной стадии. Они размножаются только бесполым путем.

Рис. 16. Морфология грибов рода Rhizopus , класс Zygomycetes

Вирусы не способны к росту и бинарному делению, их размножение тесно связано с клеткой-хозяином. Процесс взаимодействия вирусов с чувствительной клеткой называется репродукцией . Выделяют раннюю и позднюю ее фазы. Ранняя фаза включает: 1) адсорбцию вириона на чувствительной клетке; 2) проникновение в клетку (пенетрацию); 3) раздевание вириона.

Начальные процессы адсорбции имеют неспецифический характер, в их основе может лежать электрическое взаимодействие положительно и отрицательно заряженных группировок на поверхности вируса и клетки. На адсорбцию влияют также рН, буферность и температура среды. При температуре 4 °C адсорбция носит синхронный характер, с повышением температуры скорость адсорбции увеличивается, но она приобретает асинхронный характер. Дальнейшее взаимодействие клеточных рецепторов и вирусных прикрепительных белков носит специфический характер.

Вирусы используют рецепторы, предназначенные для проникновения в клетку необходимых для ее жизнедеятельности веществ: гормонов, ферментов, факторов роста, других питательных веществ. Клеточные рецепторы имеют разную химическую природу. Так, для вируса гриппа и парагриппа рецепторами являются структуры, содержащие сиаловую (нейраминовую) кислоту.

Прикрепление вириона к клеточной поверхности осуществляется следующим образом. Вначале происходит образование единичной связи прикрепительного белка с рецептором – обратимая адсорбция. В этот момент, изменяя рН среды, воздействуя ультразвуком, антителами, можно удалить вирион с поверхности клетки. Для того чтобы наступила необратимая адсорбция, должны появиться множественные связи между вирионами и клеточными рецепторами. Число молекул клеточных рецепторов, участвующих в адсорбции, может доходить до 3000.

Прикрепительные белки вирусов могут находиться в составе уникальных образований, таких, как фибры у аденовирусов. У сложно организованных вирусов эти белки входят в состав шипов на поверхности суперкапсиды, например, у вируса гриппа имеется 300 – 450 шипов гемагглютинина. Просто организованные вирусы содержат прикрепительные белки в составе капсида.

Проникновение (пенетрация) вирусов в клетку осуществляется за счет двух механизмов, взаимодополняющих друг друга: виропексиса (эндоцитоза) и слияния вирусной и клеточной мембраны.

Термин «виропексис», предложенный в 1948 г. Фазекасом де Сан Гро, означает, что вирион попадает в цитоплазму в результате инвагинации участка плазматической мембраны и образования вакуоли. Виропексис является частным случаем рецепторного эндоцитоза, который обеспечивает поступление в клетку аминокислот, нуклеотидов, гормонов и других веществ из межклеточной жидкости. Большинство вирусов проникает в клетку путем рецепторного эндоцитоза, некоторые вирусы – за счет механизма слияния. Функцию белка слияния у вируса гриппа выполняет малая гемагглютинирующая субъединица HA2, у вирусов парагриппа белок слияния — fusion protein (англ. fusiоn – слияние).

Читать дальше