Микоплазмы высокоустойчивы к действию низких температур. При температуре от –20 до –65 °C большинство бульонных культур сохраняют жизнеспособность в течение 12 мес., при температуре 4 °C – около 1,5 мес. Применение 50 %-ного глицерина в питательной среде резко увеличивает сроки их жизнеспособности. Устойчивость микоплазм к более высоким температурам зависит от состава среды, в которой они находятся. В средах с повышенным содержанием белка их устойчивость возрастает.

Микоплазмы чувствительны к изменению рН среды в щелочную сторону. При рН > 7,5 их жизнедеятельность резко угнетается.

Хламидии – мелкие грамотрицательные кокковидные микроорганизмы размером 0,25 – 1 мкм. По своим основным признакам они отнесены к бактериям, так как содержат два типа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), рибосомы, мурамовую кислоту (компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий), размножаются бинарным делением и даже чувствительны к некоторым антибиотикам. Ранее хламидии относили к крупным вирусам. В отличие от бактерий они не растут на искусственных питательных средах, их культивируют в желточном мешке куриных эмбрионов и тканевых культурах так же, как и вирусы. Кроме того, хламидии являются строгими внутриклеточными паразитами и размножаются в основном в цитоплазме клеток человека. Хламидии помещены в одну таксономическую группу с риккетсиями, с которыми их объединяет внутриклеточный паразитизм.

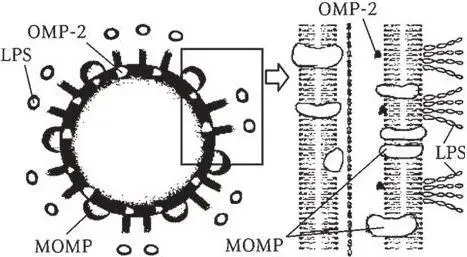

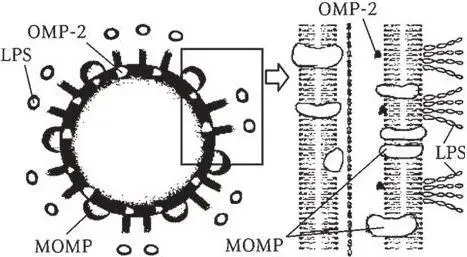

Рис. 10. Структура клеточной стенки хламидий

Структура клеточной стенки хламидий соответствует общему принципу построения грамотрицательных бактерий (рис. 10). Она состоит из внутренней цитоплазматической и наружной мембран (обе являются двойными, обеспечивая прочность клеточной стенки). Антигенные свойства хламидий определяются внутренней мембраной, которая представлена липополисахаридами (LPS). В нее интегрированы так называемые белки наружной мембраны (Outer membrane proteins – OMP). На основной белок наружной мембраны – Maior Outer Membrane Protein (МОМР – элементарное тельце) приходится 60 % от общего количества белка. Оставшаяся антигенная структура представлена белками наружной мембраны второго типа – ОМР-2.

Длительное время считалось, что хламидии имеют характерный дефект ряда ферментных систем и не способны самостоятельно окислять глутамин и пируват, а также осуществлять фосфорилирование и эффективное окисление глюкозы. Ранее также предполагалось, что хламидии являются облигатными внутриклеточными энергетическими паразитами, использующими метаболическую энергию эукариотической клетки в виде АТФ и других макроэргических соединений. В настоящее время анализ генома показал, что хламидии способны синтезировать АТФ, хотя и в незначительных количествах, путем гликолиза и расщепления гликогена. У хламидий отсутствует пептидогликан – компонент клеточной стенки, существующий как у грамположительных, так и у грамотрицательных бактерий, но при этом в геноме содержатся гены, кодирующие белки, которые необходимы для его полного синтеза. Предполагается, что синтезируемые пептидогликан или пептидогликановый компонент имеют функции, отличные от функций других бактерий.

Методом сканирующей электронной микроскопии на поверхности хламидий были выявлены куполообразные структуры, пронизанные микрофиламентами. Функцию этой структуры связывают с транспортом питательных веществ от эукариотической клетки к паразиту. Обнаружение в геноме хламидий генов, кодирующих аппарат для III типа секреции, который обусловливает вирулентность грамотрицательных бактерий, позволило предположить, что это образование осуществляет передачу сигнала от паразита к эукариотической клетке.

В отличие от бактерий грибы являются эукариотами. Это – гетеротрофные, одно- или многоклеточные организмы, составляющие особое царство живых организмов — Mycota .

Все грибы, за немногим исключением, имеют мицелиальное строение. Мицелий — это совокупность гифов (разветвленных нитей) гриба, из которых состоит его тело — таллом . Мицелий может быть либо одноклеточным, либо разделен перегородками (септами), т. е. многоклеточным. Грибы, имеющие слаборазвитый, несептированный мицелий, относятся к низшим. Таллом, состоящий из почкующихся или делящихся клеток, характерен для дрожжей. Дрожжи могут образовывать мицелиальные структуры, однако такой мицелий отличается от истинного, так как возникает в результате почкования, а не апикального роста гифов, и называется ложным, или псевдомицелием. Почкование присуще и некоторым мицелиальным грибам. Грибы, способные наряду с мицелием образовывать почкующиеся клетки, называются диморфными.

Читать дальше