1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Доказана способность риккетсий образовывать фильтрующиеся формы. Риккетсии не образуют спор, имеют микрокапсулу, не обладают подвижностью.

Исследование риккетсий с применением электронной микроскопии и цитохимических методов показало, что микроорганизмы имеют две оболочки – внешнюю (выполняет функции клеточной стенки, состоит из трех слоев) и внутреннюю (толщиной 6 нм). В цитоплазме обнаружены гранулы величиной 20 – 70 нм и вакуоли диаметром 6 – 8 нм.

Риккетсии размножаются в эндотелиальных клетках капилляров, что приводит к закупорке сосудов и появлению сыпи.

Для риккетсий характерно большое содержание нуклеиновых кислот – как ДНК, так и РНК, что сближает их с бактериями. В теле риккетсий обнаружено большое количество липидов и мало углеводов, что характерно для вирусов.

Во внешней среде риккетсии малоустойчивы и сохраняются в организме членистоногих – клещей, блох и вшей. Исключением является возбудитель ку-лихорадки, который при низких температурах сохраняется во внешней среде около года.

Риккетсии являются внутриклеточными паразитами, поэтому не способны расти и размножаться на бесклеточных средах и мертвых тканевых субстратах. Особенностью риккетсий является их оптимальное размножение в живых тканях и клетках при температуре 35…36 °C. Однако уже при 40 °C рост и размножение риккетсий угнетается.

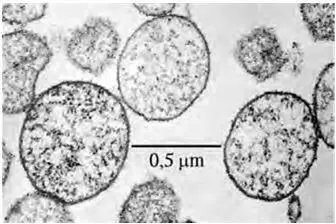

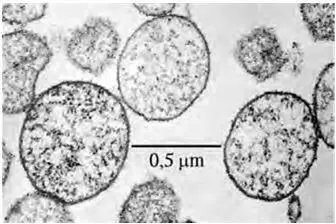

Рис. 9. Электронная микрофотография микоплазм

Особенности внутриклеточного паразитизма риккетсий следует рассматривать, исходя из места их локализации в инфицированной клетке. Некоторые риккетсии размножаются в цитоплазме (возбудители эпидемического и эндемического сыпных тифов и ку-лихорадки). Риккетсии – возбудители клещевых лихорадок – размножаются и в цитоплазме, и в ядре.

Микоплазмы – мелкие самореплицирующиеся грамотрицательные бактерии (прокариоты). Название «микоплазмы» было предложено в 1929 г. К. Новаком, оно подчеркивало их пластичность.

Микоплазмы относятся к классу Mollicutes («мягкокожие»).

При световой микроскопии в окрашенном по методу Романовского – Гимзы препарате видны полиморфные клетки – глобулы различной величины, зерна, иногда нити. При фазовоконтрастной микроскопии определяется гетерогенность популяции не только по величине, но и по оптической плотности отдельных клеток. Диаметр клеток 0,3 – 0,8 мкм (рис. 9). Иногда грушевидные, гантелевидные, ветвящиеся формы могут достигать 100 – 150 мкм либо встречаются в виде элементарных телец – гранул размером всего 0,1 – 0,25 мкм.

Такая полиморфность обусловлена отсутствием клеточной стенки, что качественно отличает их от остальных бактерий. Вместо клеточной стенки микоплазмы покрыты трехслойной цитоплазматической мембраной.

У бактерий под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды (при применении антибиотиков, действующих на клеточную стенку) может возникать обратимое состояние L-формы. Клетка микоплазм очень просто организована, она содержит минимальное количество органелл: цитоплазму, рибосомы, циркулярную двунитчатую ДНК, мембранные внутриплазматические структуры и дополнительные органоиды. Мембрана составляет 15 % от массы всей клетки. На ее наружном слое выявляется капсулоподобный слой из полисахаридов. Он играет защитную и адсорбционную роль. Толщина капсулы 20 – 125 нм.

Цитоплазма содержит протеины, липиды, углеводы, РНК и ДНК.

Из дополнительных органелл выделяют сеть фибрилл, расположенных под цитоплазматической мембраной и прикрепленных к ее внутреннему слою. Эти белки выполняют функцию цитоскелета. Есть микроворсинки и терминальные структуры на одном из полюсов клетки – нити с заостренными концами длиной в клетку микоплазмы, которые обеспечивают некоторую скользящую подвижность и адгезию.

Полиморфизм тесно связан с репродукцией микоплазм. Для них характерно как равновеликое, так и неравномерное деление материнской клетки. Возможно также сегментирование цитоплазмы на несколько клеток с образованием в итоге мицеллярной структуры, из которой затем формируются сферические тела.

Новые особи могут возникать и в результате отпочковывания их от поверхности материнской клетки.

Жизненный цикл и метаболизм микоплазм зависит от клетки-хозяина, с которой они тесно связаны. Они персистируют и паразитируют на мембранах эукариотических клеток. Отдельные виды приобрели тропизм к определенной ткани.

Читать дальше