1 ...7 8 9 11 12 13 ...48 Чувствительность теста

Специфичность теста вычисляется по формуле:

СТ = ИО/(ИО + ЛП),

где СТ – специфичность теста; ИО – истинно отрицательный результат; ЛП – ложноположительный результат.

Специфичность теста– отношение числа здоровых лиц с диагнозом, не подтверждённым в тесте (истинно отрицательный результат в числителе формулы), к реальному числу здоровых (истинно отрицательный + ложноположительный результат в знаменателе). Его в связи с этим можно считать показателем истинной отрицательности теста (отрицателен у здоровых).

Рассмотрим на примере доказательной эндокринологии, как в рамках градаций 1А—2С оценивают некоторые диагностические тесты.

Пример . Для обоснования диагностической гипотезы «болезнь Кушинга» необходима магнитно-резонансная томография (МРТ) гипофиза. Опухоль гипофиза при этом исследовании выявляют у 50–70 % обследованных больных. Если диаметр опухоли превышает 6 мм и биохимические тесты положительны (дексаметазоновые пробы, характерные для болезни Кушинга), то диагноз считают подтверждённым (диагностическая гипотеза превращается в окончательный диагноз), и больному назначают соответствующее лечение. Однако при МРТ характерные для опухоли гипофиза изменения выявляют у 10 % обследуемых, причём без каких-либо эндокринных болезней, что было показано в работе качества 1С:

У 100 здоровых добровольцев и 57 пациентов с болезнью Кушинга была проведена МРТ высокого разрешения. Полученные снимки было предложено независимо оценить трём специалистам, которым диагноз обследуемых не сообщали («ослепление»). При болезни Кушинга патологические изменения на магнитно-резонансных томограммах выявлялись в 56 %, хотя они и не коррелировали с тем, что было обнаружено в процессе хирургической операции на гипофизе. У здоровых добровольцев на томограммах изменения были обнаружены в 10 % случаев.

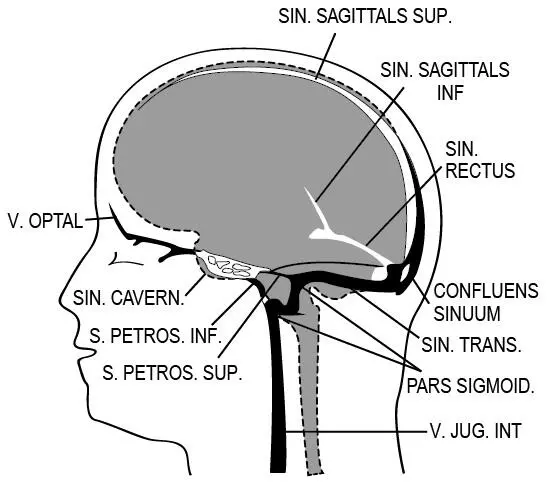

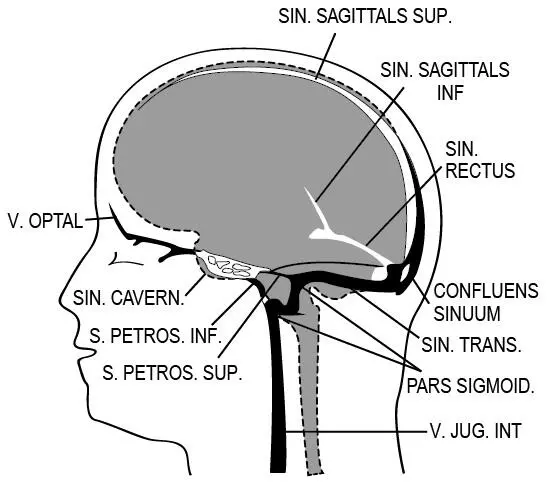

Итак, если опухоль гипофиза небольших размеров (менее 6 мм), достаточно высока вероятность, что она никакого отношения к болезни Кушинга не имеет. Более того, даже при болезни Кушинга только у половины больных на томограммах видны характерные для опухоли гипофиза изменения. Следовательно, при опухоли гипофиза малых размеров или отсутствии каких-либо изменений на магнитно-резонансных томограммах диагноз болезни Кушинга остаётся предположительным. В этих двух случаях для верификации болезни Кушинга рекомендуют проводить билатеральный забор крови из нижнего каменистого синуса ( sinus petrosus inferior ) для определения содержания адренокортикотропного гормона (АКТГ) (рис. 2.2). Концентрация АКТГ в крови, оттекающей от гипофиза в синус, должна быть существенно выше, чем в периферическом венозном русле, если опухоль гипофиза синтезирует АКТГ (что, собственно, и есть болезнь Кушинга).

Рис. 2.2.Венозная система головного мозга

При этой диагностической процедуре катетеры для забора крови размещают в левом и правом каменистых (петрозных) синусах, и уровень АКТГ одновременно измеряют в синусах и периферических венах до и после введения кортикотропин-рилизинг-гормона (КРГ), который стимулирует секрецию АКТГ. Полученные результаты интерпретируют в соответствии с данными, представленными в работе качества 1С+ [2] Oldfield E.N., Doppman J.L., Nieman L. et al. Petrosal sinus sampling with and without cortocotropin-realising hormone for the differential diagnosis of Cushing syndrome // N. Eng. J. Med. – 1991. – N. 325. – P. 897–905.

.

В этой работе было проведено проспективное исследование 281 больного синдромом Кушинга, у которых были проведены заборы крови из каменистых (петрозных) синусов. Заборы крови на АКТГ до и после введения КРГ выполнены у 262 больных. Диагноз верифицирован хирургически у 246 пациентов. При болезни Кушинга концентрация АКТГ в каменистых синусах превышает концентрацию АКТГ в периферических венах: (а) в базальном состоянии (без введения КРГ) – в 2 раза; (б) после стимуляции КРГ – в 3 раза.

Чувствительность для (а) составляет 95 %, для (б) – 100 %, в то время как специфичность – 100 % для обоих тестов. Градиент >1,4 между левым и правым каменистыми синусами позволяет латерализовать поражение.

Рутинное использование забора крови на АКТГ из каменистых синусов вызывает возражения ввиду сложности процедуры, особенно в случае небольшого размера «немых» опухолей гипофиза, которые обычно не требуют каких-либо вмешательств. В связи с этим был предложен более простой альтернативный метод исследования – забор крови из яремной вены – в работе качества ниже, чем 1С+ [3] Ilias I., Chang R., Pacak K. et al. Jugular venous sampling: an alternative to petrosal sinus sampling for the diagnostic evaluation of adrenocorticotropic hormone-dependant Cushing syndrome // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2004. – N. 89. – P. 3795–3800.

.

Читать дальше