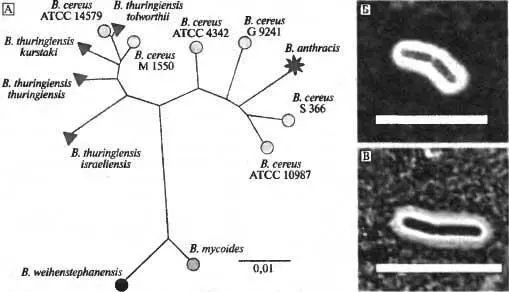

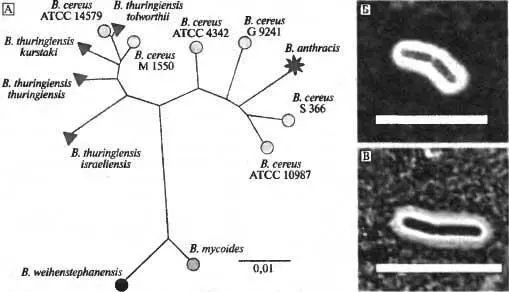

Рис. 3.3. Эволюционное и микробиологическое сходстве В. cereus и В. anthracis. A. Эволюционное древо группы В. cereus. Составлено по результатам мультилокусного типирования последовательностей В. cereus G9241 и других пнедставителей рода Bacillus. Б. Капсула В. cereus G9241, выросшей в естественной атмосфере, B. Капсула В. anthracis, выросшей в атмосфере, содержащей 5 % СО, (полоскасоответствует 10 мкм). По A. R. Hoffmaster et al. (2004)

Дальнейшие исследования показали наличие среди В. cereus штаммов, по плазмидному составу идентичных сибиреязвенному микробу S. К. Klee et al. (2010) описали полную последователь генома бациллы, вызвавшей в 2001–2002 гг. смертельные эпизоотии среди шимпанзе, обитавших во влажных джунглях Национального парка Тай (Tai National Park, Республика Кот-д’Ивуар). По клиническим признакам, патанатомии и гистологии пораженных тканей, болезнь однозначно приняли за сибирскую язву, протекающую с симптомами поражения кишечника и легких. ПЦР в реальном времени подтвердили наличие В. anthracis- маркеров в ДНК, выделенных из различных образцов органов и тканей погибших животных. У микроорганизма были обнаружены две плазмиды, идентичные плазмицам вирулентности сибиреязвенного микроба, рХО1 и рХО2, и еще одна небольшая плазмида, функции которой не были установлены. В 2004 г. похожие штаммы были получены от трех шимпанзе и одной гориллы, погибших в заповеднике Джа (Dja Reserve, Камерун), расположенном почти в тысяче миль к восток), от парка Тай. Однако все изоляты отличались от В. anthracis рядом микробиологических особенностей:

а) они обладали подвижностью;

б) были остойчивыми к γ-фагу;

в) обладали устойчивостью к пенициллину G.

Сначала их отнесли к новой группе В. anthracis (Leendertz F. Н. et al., 2006). Позже, на основе классической 16S рДНК филогении, их переклассифицировали в В. cereus. Эти данные предполагают наличие в природных резервуарах штаммов В. cereus, имеющих происхождение, независимое от классических штаммов В. anthracis. S. К Klee et al. (2010) предложили называть их «В. cereus variety (var.) anthracis ».

В настоящее время в специальной литературе принято считать, что В. anthracis является клональным производным древнего вида из группы В. cereus, утратившего част в генов в ходе приспособительной эволюции (см. ниже), но который получил патогенный потенциал, главным образом, через приобретение двух плазмид вирулентности, рХО1 и рХО2 (Keim R et al., 2009).

Хромосома В. anthracis включает 5,23 т. п. о. (штамм Ames), средний показатель Г+Ц составляет 35,4 %. По предварительным данным, хромосома содержит примерно 5750 генов со средней длиной около 710 нуклеотидов. Особенностью генома В. anthracis является наличие генов белков, для которых не были определены соответствующие фенотипы. Их функции включают гемолиз, подвижность и устойчивость к антибиотикам: пенициллину и тетрациклину. Основные гены вирулентности сибиреязвенного микроба локализуются на двух больших плазмидах: рХО1 (181 т. п. о.) и рХО2 (96 т. п. о.). Экзотоксин, состоящий из трех субъединиц — летального фактора, протективного антигена и фактора отека, обнаруживается в островке патогенности, расположенном на рХО1. Кластер генов, необходимый для биосинтеза другого фактора вирулентности — капсулы, расположен на рХО2 (Seshadri R. et al., 2005).

Возбудитель сибирской язвы относится к генетически гомогенным патогенным микроорганизмам (genetically homogeneous pathogens). R Keim et al. (2009) считают, что это вызвано короткой эволюционной историей микроорганизма, исключающей накопление мутационного полиморфизма и наличием спогювой фазы в его жизненном цикле. Большинство мутаций в генах любого вида образуются во время циклов репликации хромосомы. Спора же позволяет существовать В. anthracis годами, не вовлекаясь в процесс деления, необходимый для поддержания вегетативных клеток.

Для изучения молекулярной эпидемиологии возбудителя сибирской язвы используют два подхода: многолокусный анализ варьирующих по числу тандемных повторов (multiple locus VNTR analysis, MLVA) (Keim P. et al., 2060); и анализ полногеномного полиморфизма отдельных нуклеотидов (single nucleotide polymorphism, SNP, снипсы) (Van Ert M. N. et al., 2007).

MLVA-анализ штаммов В. anthracis. С конца 1990-х гг. спосоо популярен среди исследователей, занимающихся выявлением межштаммовых различий В. anthracis. Он основан на чежштаммовом статистическом анализе VNTR. Подробно способ описан в работах P. Keim et al. (2000) и К. L. Smith et al. (2002). VNTR представляют собой короткие нуклеотидные последовательности (12 п о.), образующие тандемы, ориентированные в одном направлении. VNTR встречаются в хромосомной и плазмидной ДНК В. anthracis и варьируют по длине у разных штаммов сибиреязвенного микроба (табл. 3.1).

Читать дальше

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)