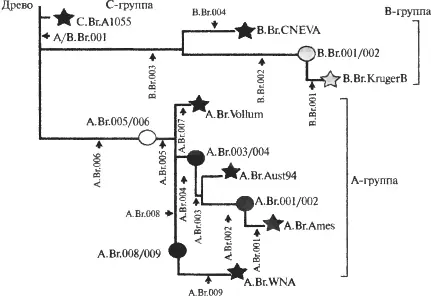

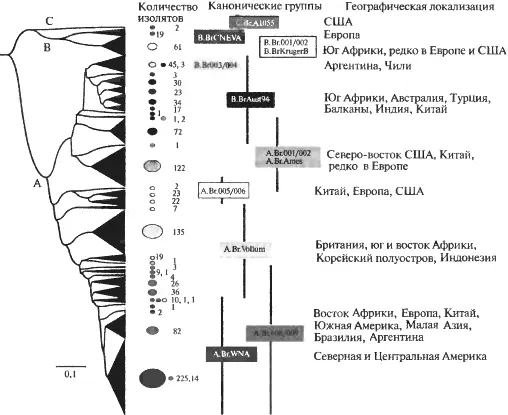

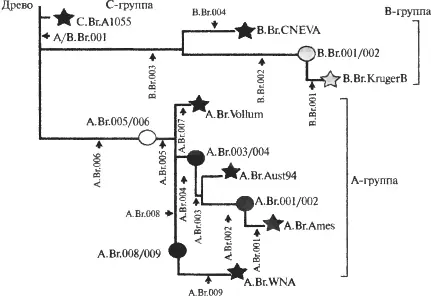

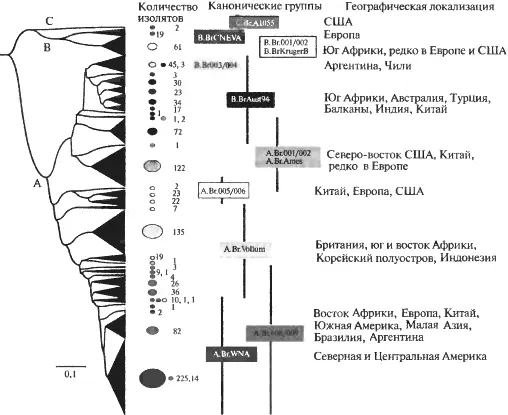

М. N. Van Ert et al. (2007) разделили изоляты линий А, В и С на 12 консервативных групп или линий. Семь соответствуют полногеномным последовательностям штаммов сибиреязвенного микроба, охарактеризованных как «конечные точки» ветвей в пределах древа канонических снипсов (C.USA.A1055, KrugerB, CNEVA.9066, Ames, Australia 94, Vollum, Western North America). В дополнение к этим семи линиям древа канонических снипсов (canSNP tree), canSNP-анализом они идентифицировали еще пять субгрупп, позиции которых расположены вдоль ветвей древа. Для отдельных линий и субгрупп характерна своя географическая локализация (рис. 3.5 и 3.6).

Рис. 3.5. Взаимосвязь между canSNP, сублиниями и/или субгруппами В. anthracis. Звездочки в дендрограмме соответствуют одной из семи последовательностей генома В. anthracis , на основе которых построены семь его специфических линий («родословных»). Кружки соответствуют точкам ветвления, расположенным вдоль таких линий, и отражают наличие в ее пределах специфических субгрупп изолятов (показаны буквенно-цифровыми обозначениями). По М. N. Van Ert et al. (2007)

Рис. 3.6. Генетическое родство и географическая локализация 1033 изолятов возбудителя сибирской язвы. Указано количество изолятов, связанных с каждой canSNP-группой. Черная полоса соответствует генетической дистанции между штаммами. По М. N. \йп Ert et al. (7007)

Экология и естественная эпидемиология В. anthracis. Резервуаром В. anthracis является почва, а вот каким образом и в каких хозяевах поддерживается этот паразитический микроорганизм, неясно. Ранее мной было высказано предположение, что возбудитель сибирской язвы поддерживается в почве не только в состоянии споры, но и среди почвенных простейших. В отдельных их видах он существует в состоянии, которое называемся «некультивируемой формой бактерий»; в других — размножается как паразитический организм и, попадая в среду, богатую кислородом, спорулирует (Супотницкий М. В., 2000. 2009).

Для человека при вспышках естественно возникающей сибирской язвы источником возбудителя являются больные домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, свиньи, у которых болезнь протекает в генерализованной форме. Наиболее вероятен контактный путь инфицирования, реже встречаются алиментарный, воздушно-пылевой и трансмиссивный. Кроме непосредственного контакта с больными животными, заражение человека может произойти при участии большого числа факторов передачи. К ним относятся выделения и шкуры больных животных, их внутренние органы, мясные и другие пищевые продукты, почва, вода, воздух, предметы окружающей среды, обсемененные сибиреязвенными спорами. В механической инокулятивной передаче возбудителя значение имеют кровососущие насекомые (слепни, муха «жигалка») (Шувалова Е. П. с соавт., 2001). Однако для понимания причины вспышки сибирский язвы среди людей эпидемиологу необходимо иметь представление о том, где и при каких обстоятельствах возможны ее эпизоотии.

По данным, приведенным Н. Г. Ипатенко с соавт. (1996), для нормального цикла развития возбудителя сибирской язвы в почве необходимы: наличие органических веществ (1—14 %), влажность не выше 50 % от обшей влагоемкости; нейтральная или слабощелочная среда, температура не ниже 15 °C и не выше 35 °C. Почвы с большим процентом содержания гумуса при прочих равных условиях имеют более благоприятные условия для размножения В. anthracis. Подзолистые почвы, особенно с сильнокислой реакцией, неблагоприятны для размножения возбудителя сибиоской язвы, и наоборот, чернозем и все серолесные земли, имеющие нейтральную и близкую к нейтральной реакции, с обязательным содержанием азота, калия, кальция, фосфора, являются благоприятной средой для вегетации В. anthracis.

Основной путь заражения животных сибирской язвой — алиментарный. Возбудитель сибирской язвы сохраняется не только в почве скотомогильника, как это принято считать. Сибирскую язву часто наблюдали в стадах животных, которых пасли в местах проведения земляных работ, в поймах рек с размытыми берегами, а зимой при скармливании сена, собранного на территории, где осуществлялись земляные работы. В засушливые годы споры возбудителя сибирской язвы моту т разноситься на большие расстояния пыльными бурями.

Читать дальше

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)