От алкоголизма страдает 40% граждан РФ (против 20% в СССР), то есть, за вычетом детей, почти половина населения страны. Каждый десятый школьник и каждый пятый старшеклассник уже пробовал или постоянно принимает наркотики, причем, например, в Ленинградской области – это уже не каждый пятый, а каждый третий подросток. Растет в России и число самоубийств, наша страна, только по официальным, глубоко не точным данным, сейчас занимает второе место по этому показателю среди других стран мира. Показатель смертности от суицидов в РФ (рассчитан 62 на 100 000) семикратно превышает условный эпидемический порог (9 на 100 000). В Санкт-Петербурге только по данным официальной статистики смертность от суицидов двукратно превосходит смертность вследствие дорожно-транспортных происшествий. Хотя экспертные расчеты показывают, что официальные данные по суицидам занижены как минимум в 1,5-2 раза. При этом завершенные суициды составляют лишь верифицируемую часть всего объема суицидального поведения граждан, которое включает в себя также суицидальные попытки, суицидальные намерения, суицидальные мысли и т. п. Если учесть с помощью соответствующих формул, предложенных с этой целью Всемирной организацией здравоохранения, всех лиц, которые так или иначе вовлечены в проблематику суицидального поведения, то их абсолютное число в одном только Санкт-Петербурге приближается к 400 000 человек.

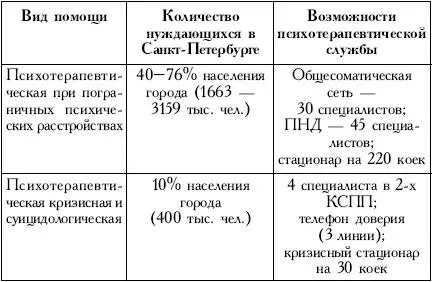

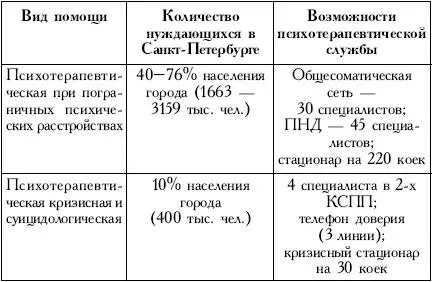

Сопоставление цифр реальной потребности населения в психотерапевтической помощи (от 40 до 76%), с одной стороны, и фактических возможностях психотерапевтической службы Санкт-Петербурга (включая суицидологический ее отдел), с другой, выглядит удручающим (таблица №1).

Таблица №1

Потребность в психотерапевтической помощи населения г. Санкт-Петербурга и фактические возможности ее оказания

Подобное положение дел сложилось в системе здравоохранения по причине недостатков и существенных пробелов в законодательной базе. В 1995 году Министерством здравоохранения был принят приказ «О психиатрической и психотерапевтической помощи», который, несмотря на значительное число своих неоспоримых достоинств, оказался нежизнеспособным, поскольку носил по сути лишь декларативный характер, так как не предусматривал источники финансирования психотерапевтической службы. Поскольку основная масса пациентов с невротическими расстройствами обращается в общесоматические центры, этот приказ предусматривал развертывание подразделений психотерапевтической службы именно на базе данных учреждений здравоохранения (что в полной мере отвечает и мировой практике), однако последние финансируются по системе ОМС, тогда как психиатрия, к которой относится и психотерапия, не обеспечивается данной системой.

Таким образом, развитие психотерапевтической службы стало практически невозможным, и в результате данный приказ был Министерством здравоохранения РФ отменен (приказ МЗ РФ №397 от 06.11.2001 «Об отмене приказа МЗ РФ „О психиатрической и психотерапевтической помощи“»), однако без какой-либо замены на новые нормативные документы, что, конечно, положение с развитием психотерапевтической службы затруднило в еще большей степени [29]. Данная проблема имеет не только социальную значимость, что само по себе чрезвычайно важно, но и обескураживающую экономическую сторону, поскольку «цена вопроса» здесь крайне высока.

Пациенты с пограничными психическими расстройствами не просто не получают необходимой им психотерапевтической помощи, они оказывают существеннейшую нагрузку на бюджет здравоохранения. От 25 до 34% пациентов общесоматических центров, страдая соматоформными психическими расстройствами, не являются соматическими больными, но предъявляют жалобы соматического характера. По этой причине и вследствие неподготовленности врачей непсихиатрических специальностей, а также из-за отсутствия системы психотерапевтического консультирования в общесоматической сети эти больные многократно обследуются и годами проходят непоказанное им лечение силами и средствами этих учреждений. По данным специальных исследований, проведенных как в России, так и в других странах, данный контингент больных (с соматоформными психическими расстройствами) в среднем поглощает до 20% всех средств, расходуемых на здравоохранение (Попов Ю.В., Вид В.Д., 1997).

Читать дальше

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)