Анализируя весьма чувствительную иннервацию радужки, надо акцентировать внимание на единственном ее источнике — глазничном нерве, являющемся первой ветвью тройничного нерва. Глазничный нерв отходит от полулунного узла в средней черепной ямке и тотчас проникает в орбиту через верхнюю глазничную щель, причем уже в пределах этой щели он делится на слезный, лобный и носоресничный (назоцилиарный) нервы. К чувствительной иннервации радужки имеет отношение лишь носоресничный нерв в виде упомянутой выше его ветви — длинного чувствительного корешка, вступающего в цилиарный узел, а также длинных цилиарных нервов общим числом 3–4, не заходящих в цилиарный узел и направляющихся непосредственно к глазному яблоку. На пути этих нервов в орбите к ним присоединяются также и симпатические нервные волокна от сплетения внутренней сонной артерии, после чего они в смешанном общем составе перфорируют склеру в окружности зрительного нерва с тем, чтобы проникнуть в нерихориоидальное, а затем перицилиарное пространство. В данном пространстве на наружной поверхности цилиарного тела, образованной мускульным слоем аккомодационной (цилиарной) мышцы, ветви длинных цилиарных нервов совместно с короткими цилиарными нервами, число которых достигает 20–30 стволиков, образуют очень чувствительное круговое нервное сплетение, ветви которого в конечном итоге проникают в радужку, обеспечивая последней все виды иннервации — чувствительную, двигательную (для сфинктера и дилататора зрачка), трофическую и сосудодвигательную.

Глава 3

СТРОЕНИЕ РАДУЖКИ ПО ДАННЫМ СВЕТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

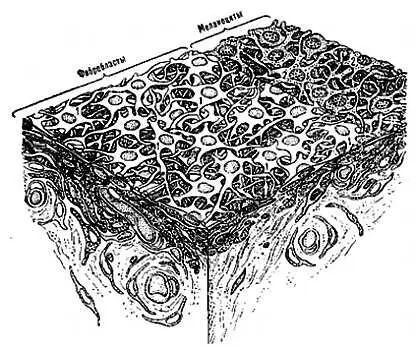

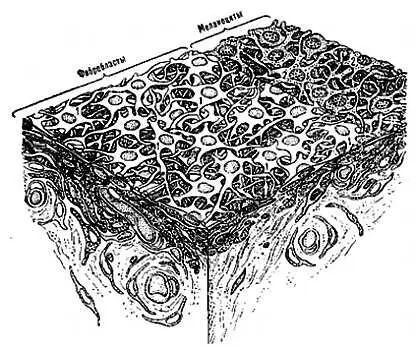

Микроскопическое строение радужки, выявляемое путем световой и электронной микроскопии, приведено в соответствии с описанием, данным в классическом руководстве по гистологии глаза человека [ Hogan М. J ., Alvarado J . A ., Weddel J . E ., 1971]. Передний пограничный слой в зависимости от его толщины и количества содержащегося пигмента является структурой, определяющей расцветку радужки. В отличие от других исследователей указанные авторы считают, что эндотелиальное покрытие переднего пограничного слоя, отделяющее последний от влаги передней камеры, не является постоянным, существуя лишь на первых годах жизни ребенка. В дальнейшем, по мере роста организма, эндотелиальные клетки замещаются фибробластами. Здесь же, в переднем пограничном слое, сосредоточены меланоциты. Иногда встречаются скопления меланоцитов, возвышающиеся над поверхностью переднего пограничного слоя, с формированием пигментных пятен, так называемых невусов. Невусы развиваются из леммоцитов (шванновских клеток), что подтверждает их нейрогенную природу.

Попутно следует сказать, что источником возникновения всех меланоцитов организма, в том числе и меланоцитов радужки, является, как известно, нервный гребешок.

Передний пограничный слой, кроме указанных элементов, содержит множество капиллярных сосудов. При электронной микроскопии отчетливо видно, что пигментсодержащие меланоциты наряду с фибробластами располагаются в виде одного слоя. Электронная микроскопия выявляет также строение отдельного меланоцита, состоящего из ядра, многочисленных пигментных гранул, аппарата Гольджи, несущего секреторную функцию. Указанные элементы отграничены клеточной мембраной.

Передние слои радужки характеризуются в основном наличием двух типов клеточных элементов — фибробластов и меланоцитов (рис. 8), а также хорошо выраженной сетью коллагеновых волокон.

Рис. 8. Передние слои радужки (гистологическая схема) [Hogan М. ct аl., 1071].

Виден поверхностный слой фибробластов ( 1), за ним слой меланоцитов ( 2). Глубже расположены капилляры и соединительнотканные волокна.

Эластичная ткань в радужке отсутствует. Коллагеновые волокна распространяются до переднего пограничного слоя, сфинктера и дилататора зрачка, соединяясь в области корпя радужки с цилиарным телом. При зрачковых реакциях, приводящих в движение всю иридопупиллярную диафрагму, коллагеновая ткань формирует в радужке складки. При скрупулезном изучении коллагеновых элементов отмечается их ветвление, пересечение под большим углом с формированием ячеек. Коллагеновая субстанция в большом количестве сосредоточивается в толстых сосудистых стенках радужки, в трабекулах вокруг нервных стволов, а также между мышечными волокнами сфинктера зрачка. Следует заметить, что по краю зрачкового отверстия коллагеновые волокна рас положены циркулярно, но, размещаясь между волокнами зрачкового сфинктера, они приобретают более меридиональный ход. У некоторых птиц, млекопитающих, а также у человека, по направлению к цилиарному телу коллагеновые элементы образуют арочные структуры, так называемые замки. Между ними в строме не исключено существование тканевых пространств, расположенных как радиально, так и меридионально, о чем свидетельствуют результаты экспериментов, заключающихся в наливке передней камеры индийскими чернилами, введении в переднекамерное пространство убитой микробной кокковой культуры. Введенные ингредиенты, как показывают данные световой и электронной микроскопии, поступают через лакуны и крипты радужки в соседние соединительнотканные пространства, диффундируя также в эндотелий сосудов и мышцы зрачка. Все это говорит о том, что радужка свободно проницаема для жидкости передней камеры и частиц диаметром 50—200 мкм. Введенный в переднюю камеру декстрин также проходит через передний пограничный слой радужки, фиксируясь в ее тканевых щелях.

Читать дальше