Согласно теории вторичного эпилептогенеза, длительно существующие эпилептические очаги способны приводить к формированию вторичных очагов на расстоянии от локализации патологического образования (252). Это особенно характерно для патологических образований височной доли (207). Вероятность возникновения вторичных эпилептических очагов пропорциональна длительности существования эпилепсии и количеству припадков. Достоверные данные о формировании вторичных эпилептических очагов у больных с каверномами отсутствуют. Тем не менее, этот механизм следует учитывать при обследовании больных, особенно при сохранении приступов после операции.

Учитывая, что у подавляющего числа больных эпилептические припадки являются единственным проявлением болезни, а избавление от них служит основным поводом обращения к врачу и ведущим фактором при обосновании того или иного вида лечения, оценка эпилептического синдрома у больных с каверномами представляется крайне важной. Между тем, анализ типов, частоты и динамики приступов представляет непростую задачу. Он базируется преимущественно на сведениях, которые сообщает больной в процессе сбора анамнеза. Многолетний опыт работы с больными, страдающими эпилептическими припадками, показал, что выяснение всех аспектов течения болезни в ряде случаев бывает достаточно затруднительным: больные и их родственники часто не фиксируют все приступы, не могут точно их описать. Практически все обследованные нами больные до обращения в институт получали атиконвульсанты, однако, большинство из них сообщали неточные сведения о препаратах, дозах, схемах противосудорожной терапии, регулярности приема. Дневник припадков вели лишь некоторые больные, поэтому оценить эффективность терапии часто не представлялось возможным. Тем не менее, по сведениям, полученным от нескольких сотен больных, можно составить достаточно четкое представление о вариантах течения эпилептического синдрома при каверномах больших полушарий.

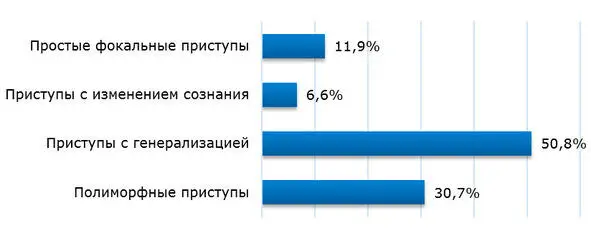

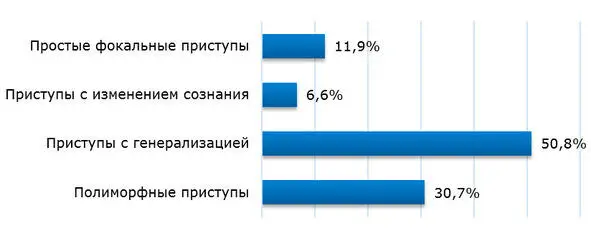

Типы эпилептических припадков.Как и в большинстве посвященных каверномам работ, при систематизации типов эпилептических припадков мы использовали несколько упрощенную классификацию приступов на основе классификации ILAE 1983 года, выделяя простые парциальные (фокальные), сложные парциальные (фокальные с изменением сознания), первично и вторично генерализованные приступы. У обследованных больных имели место все возможные варианты припадков. У многих на протяжении болезни могли возникать приступы разных типов. В таких случаях мы харатеризовали приступы как полиморфные (минимум 2 класса приступов в любых сочетаниях).

Частота припадков различных типов в нашей серии представлена на рис. 37.

Только генерализованные припадки были у половины больных. Примерно у трети из них установлено наличие фокального начала («вторичная генерализация). У остальных больных генерализованный приступ развивался без явных предвестников. Среди пациентов с полиморфными приступами практически у всех наблюдались и припадки с генерализацией. В целом приступы с генерализацией были у большинства больных – до 80%. Простыми фокальными приступами страдали около 12% больных. Самую маленькую группу составили больные сложными парциальными приступами (приступы с изменением сознания). В литературе приводятся сопоставимые сведения о типах припадков, хотя частота некоторых вариантов приступов варьирует в очень широких пределах. По имеющимся данным, у больных с супратенториальными каверномами генерализованные припадки встречаются в 27% – 63% случаев, простые парциальные – в 27% – 31% случаев и сложные парциальные – в 6% – 45% случаев (244, 313). Значительная доля генерализованных припадков связана с частой локализацией каверномы в лобной доле. Каверномы височной доли проявляются генерализованными припадками в значительно меньшем числе случаев, чем при любой другой локализации (244).

Рис. 37. Распределение эпилептических приступов по типам у больных с кавернозыми мальформациями больших полушарий головного мозга

Соотношение локализация каверномы – тип припадка в нашей серии имели «классическую» структуру. Так, при каверномах премоторных отделов лобных долей чаще всего наблюдались генерализованные судорожные или безсудорожные припадки, при каверномах области центральных извилин – парциальные судорожные приступы и вторично генерализованные припадки. У больных с каверномами медиальных отделов височной доли наиболее типичными были приступы в виде висцеро-вегетативных пароксизмов, приступы типа амбулаторного автоматизма, абсансы, а при конвекситальном расположении каверном в доминантном полушарии – приступы с нарушениями речи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу